Орбитальные циклы продолжительностью миллионы лет могли быть «ритмоводителем» древних всплесков кислорода на Земле

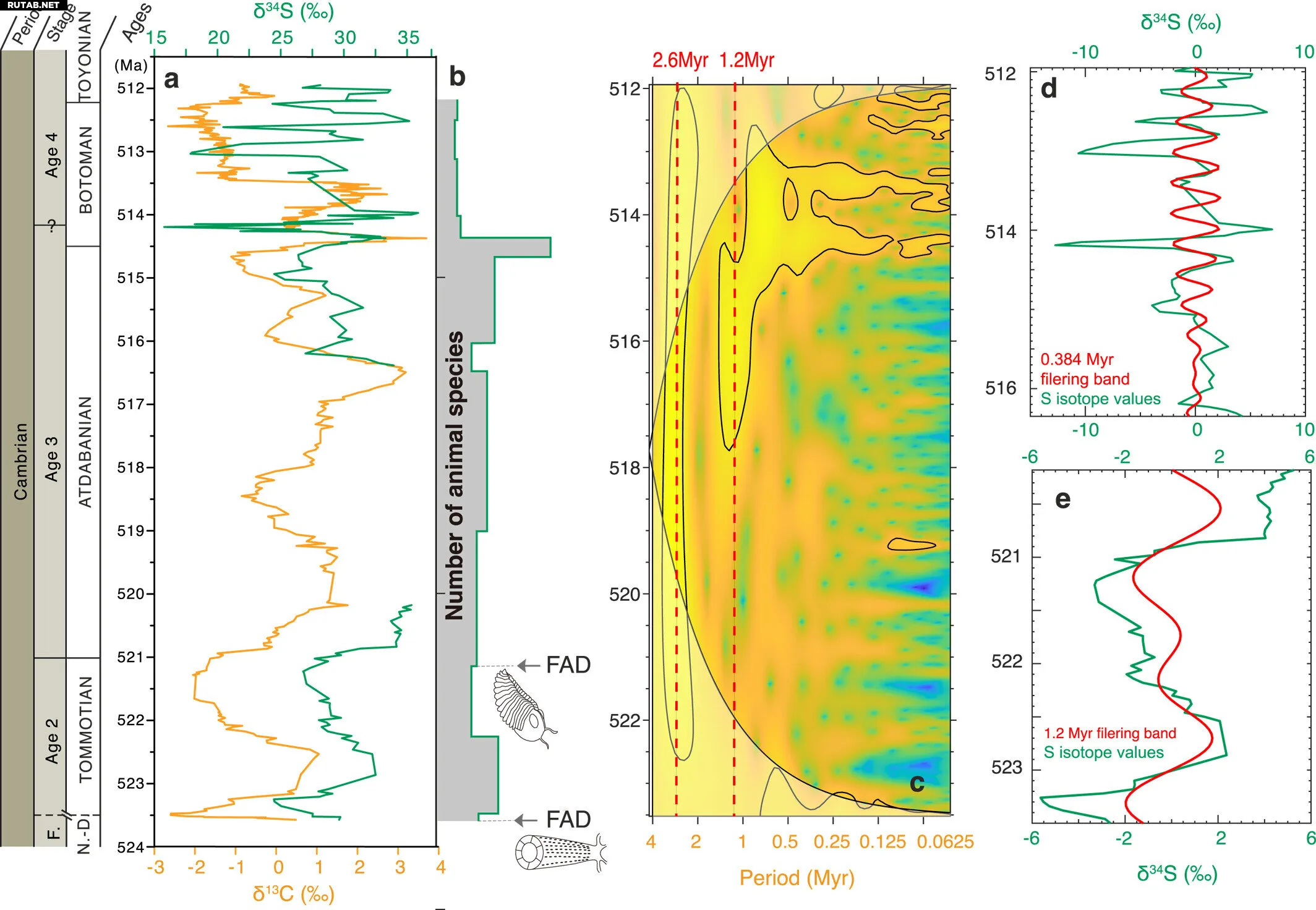

Изотопы углерода карбонатов и серы сульфата, ассоциированного с карбонатами. Автор: Geophysical Research Letters (2025). DOI: 10.1029/2025gl118689

Исследовательская группа из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук (NIGPAS) вместе с коллегами обнаружила, что долгосрочные орбитальные вариации, происходящие в масштабах миллионов лет, могли служить «ритмоводителем» для древних всплесков оксигенации на Земле. Их выводы были недавно опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Кембрийский взрыв является одной из вех в истории эволюции Земли — период, когда почти все современные типы животных появились стремительно. Ископаемые и геохимические свидетельства показывают, что диверсификация животных раннего кембрия разворачивалась в виде нескольких эволюционных импульсов, сопряженных с синхронными колебаниями изотопов неорганического углерода и сульфатной серы в морской воде.

Эти вариации широко интерпретируются как маркеры периодических событий оксигенации в атмосфере и мелководных океанах. Однако движущая сила этих ритмичных кислородных импульсов долгое время оставалась неясной.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, команда начала в 2019 году исследование хорошо сохранившихся карбонатных толщ раннего кембрия с юго-востока Сибирской платформы. Их анализ показал, что в период приблизительно от 524 до 514 миллионов лет назад (ранний кембрий) разнообразие морских животных колебалось периодически каждые 2–3 миллиона лет, что совпадало со сдвигами в изотопах углерода и серы морской воды.

Команда предположила, что циклические изменения в глобальном захоронении органического углерода и пирита вызывали периодические колебания уровня кислорода в атмосфере и мелководных морских средах, что, в свою очередь, формировало эволюционную динамику ранних морских животных.

Основываясь на этой работе, последнее исследование команды далее предполагает, что эти экологические колебания в масштабе миллионов лет, вероятно, были вызваны долгопериодными орбитальными вариациями. Изменения в конфигурации орбиты Земли изменяли распределение солнечной радиации по широтам, приводя к периодическим климатическим сдвигам.

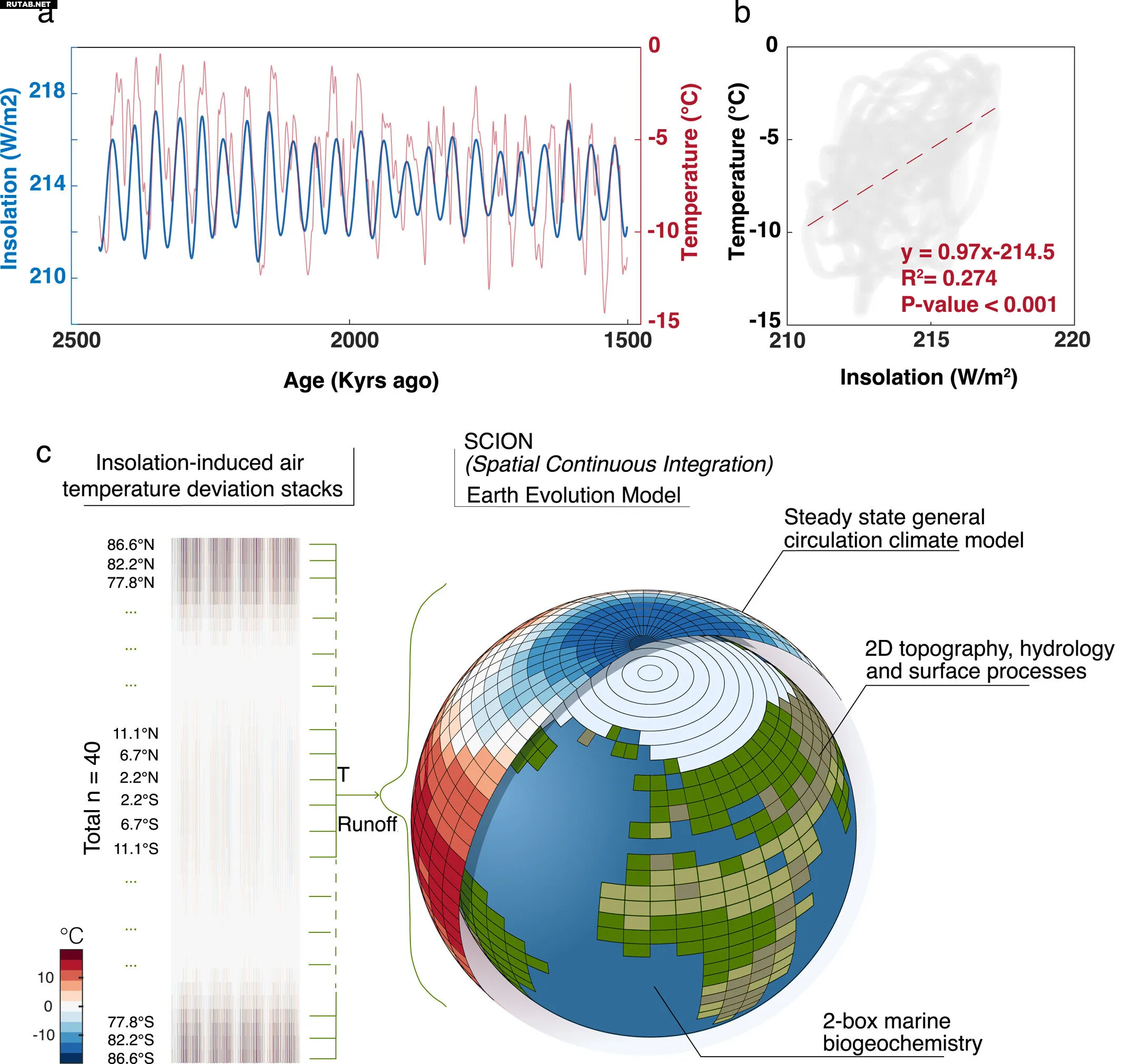

Аппроксимация солнечного воздействия в модели SCION. Автор: Geophysical Research Letters (2025). DOI: 10.1029/2025gl118689

Эти климатические изменения, как отмечает команда, вероятно, регулировали интенсивность континентального выветривания и поток ключевых питательных веществ, таких как фосфор, в океаны. Циклическое поступление этих питательных веществ стимулировало бы морской фотосинтез и увеличивало захоронение органического углерода, в конечном счете вызывая периодические повышения уровня кислорода в атмосфере и океанах.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели спектральный анализ ранее опубликованных записей изотопов углерода-серы раннего кембрия. Результаты выявили долгопериодные циклы продолжительностью 1,2, 2,6 и 4,5 миллиона лет, совпадающие с частотами известных долгосрочных орбитальных циклов.

Впервые интегрировав орбитально-управляемое климатическое воздействие в модель земной системы SCION, исследователи успешно воспроизвели наблюдаемые синхронные периодические вариации в изотопах углерода и серы морской воды. Этот результат подтверждает правдоподобность орбитально-управляемого механизма оксигенации.

Кроме того, эксперименты на чувствительность модели показали, что низкая концентрация сульфата в океанах раннего кембрия делала земную систему необычно нестабильной, усиливая реакцию сопряженных биогеохимических циклов углерода-серы-кислорода на орбитально-модулированные поступления питательных веществ.

Это открытие предлагает новое понимание сроков Кембрийского взрыва и предоставляет более широкую основу для понимания долгосрочных циклов углерода, серы и кислорода в другие геологические эпохи.

Больше информации: Yinggang Zhang et al, Orbitally‐Driven Nutrient Pulses Linked to Early Cambrian Periodic Oxygenation and Animal Radiation, Geophysical Research Letters (2025). DOI: 10.1029/2025gl118689

Источник: Chinese Academy of Sciences

0 комментариев