В пыльном ящике с окаменелостями нашли эволюционную сенсацию возрастом 300 миллионов лет

Неотип Palaeocampa anthrax из местонахождения Мейзон-Крик, повторно обнаруженный в коллекции беспозвоночной палеонтологии Музея сравнительной зоологии (MCZ). На образце видны слабые красные и синие линии сетки, нанесённые восковым карандашом художницей XIX века Кэтрин Пирсон, которая иллюстрировала этот экземпляр для Сэмюэля Скаддера в 1884 году. Фото: Richard J. Knecht

В сюжете, достойном детективного романа, окаменелость из Гарвардского Музея сравнительной зоологии (MCZ), долгое время неправильно идентифицированная, оказалась ключевым открытием в изучении ранней эволюции животных. Впервые описанная в 1865 году как гусеница, Palaeocampa anthrax сменила несколько классификаций — червь, многоножка и, наконец, морской полихет — пока спустя 130 лет исследователи не поняли её истинную природу: это первый известный не морской лобопод и самый древний из когда-либо обнаруженных.

Лобоподы — это вымершие мягкотелые существа, заполняющие эволюционный пробел между примитивными червеобразными предками и современными членистоногими, такими как насекомые и ракообразные. До сих пор они были известны в основном по морским отложениям кембрийского периода, таким как сланцы Бёрджес в Канаде, и считались исключительно морскими обитателями. Среди них — знаменитые окаменелости вроде Hallucigenia и Aysheaia pedunculata, обнаруженные в 1911 году.

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Biology под руководством Ричарда Кнехта, бывшего аспиранта (PhD '25) кафедры организменной и эволюционной биологии Гарварда, переописывает Palaeocampa anthrax как первого не морского и самого молодого из известных лобоподов, который на 50 миллионов лет моложе знаменитых лобоподов из сланцев Бёрджес.

«Лобоподы, вероятно, были обычным зрелищем на морском дне в палеозое, — сказал Кнехт, — но, за исключением микроскопических тихоходок и наземных бархатных червей, мы считали, что они ограничивались океаном».

Кнехт, ныне постдокторант Мичиганского университета и сотрудник MCZ, обнаружил Palaeocampa, изучая окаменелости многоножек в коллекции музея. Он обратил внимание на ноги на каждом сегменте тела, что исключало версии о гусенице или черве, и распознал в существе лобопода.

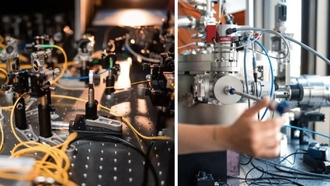

Для подтверждения команда проанализировала 43 образца из двух карбоновых лагерштеттов — Мейзон-Крик (США) и Монсо-ле-Мин (Франция) — с помощью современных методов визуализации, включая растровую электронную микроскопию (SEM) и энергодисперсионную спектроскопию. Они выявили изысканные анатомические детали, в частности около 1000 щетинковидных шипов, покрывающих тело.

Соавтор исследования Нанфанг Ю, доцент физики Колумбийского университета, использовал инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье (FTIR) для обнаружения химических остатков на кончиках шипов — это указывает на то, что шипы выделяли токсины для защиты от хищников в болотистой среде обитания.

«Меня поразило, что фрагменты биомакромолекул могли так исключительно сохраниться или превратиться в геомакромолекулы в окаменелостях, — сказал Ю. — Я в восторге, что этот метод обладает чувствительностью и специфичностью, чтобы отличить окаменелые останки от каменистого субстрата».

Ближайший родственник Palaeocampa — Hadranax, кембрийский лобопод из Гренландии, почти на 200 миллионов лет старше. Оба имели десять пар ног, не имели когтей и были слепыми. Но если Hadranax был беззащитен и ориентировался в глубоком море с помощью удлинённых передних придатков, то Palaeocampa длиной всего четыре сантиметра обладал плотным покровом из шипов — расположенных над каждой парой ног, что придавало ему пушистый вид гусеницы — и обитал в пресной воде, возможно, в амфибиотических условиях.

Открытие Palaeocampa также разрешает загадку французского местонахождения Монсо-ле-Мин, которое ранее считалось морским. «Мейзон-Крик — это смесь наземных, пресноводных и морских животных, — объяснил Кнехт. — Но Монсо-ле-Мин, откуда происходит половина образцов, находился в сотнях километров от моря». Его переклассификация подтверждает пресноводное происхождение местонахождения, предлагая редкий взгляд на древние пресноводные экосистемы.

Это открытие расширяет наше понимание разнообразия лобоподов и поднимает новые эволюционные вопросы: сколько ещё видов совершили переход из моря в пресную воду и сколько из них до сих пор скрывается в музейных ящиках под неправильными ярлыками?

«Условия, необходимые для окаменения мягкотелых существ, таких как лобоподы, редки, — отметил Кнехт. — Большая часть наших знаний происходит из кембрийских лагерштеттов, но в каменноугольном периоде, когда жила Palaeocampa, таких „окон“ гораздо меньше, что делает каждую новую находку невероятно ценной».

Этот прорыв стал возможен благодаря повторному изучению вековых образцов из музеев, включая MCZ, Музей Пибоди в Йеле, Национальный музей естественной истории Смитсоновского института, Музей естественной истории Отёна во Франции, Филдовский музей в Чикаго и Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне — что подчёркивает непреходящую научную ценность музейных коллекций.

Ирония в том, что Palaeocampa десятилетиями лежала в ящике всего в нескольких метрах от офиса Стивена Джея Гулда — куратора MCZ и автора книги «Удивительная жизнь», популяризировавшего кембрийские диковинки. «Она буквально пряталась на виду, — сказал Кнехт. — Иногда самые большие открытия — это те, которые ждут, чтобы на них посмотрели заново».

Источники: sciencedaily.com, материалы предоставлены Гарвардским университетом, кафедрой организменной и эволюционной биологии.

0 комментариев