Учёные впервые увидели, как белок при болезни Паркинсона «сверлит» дыры в клетках мозга

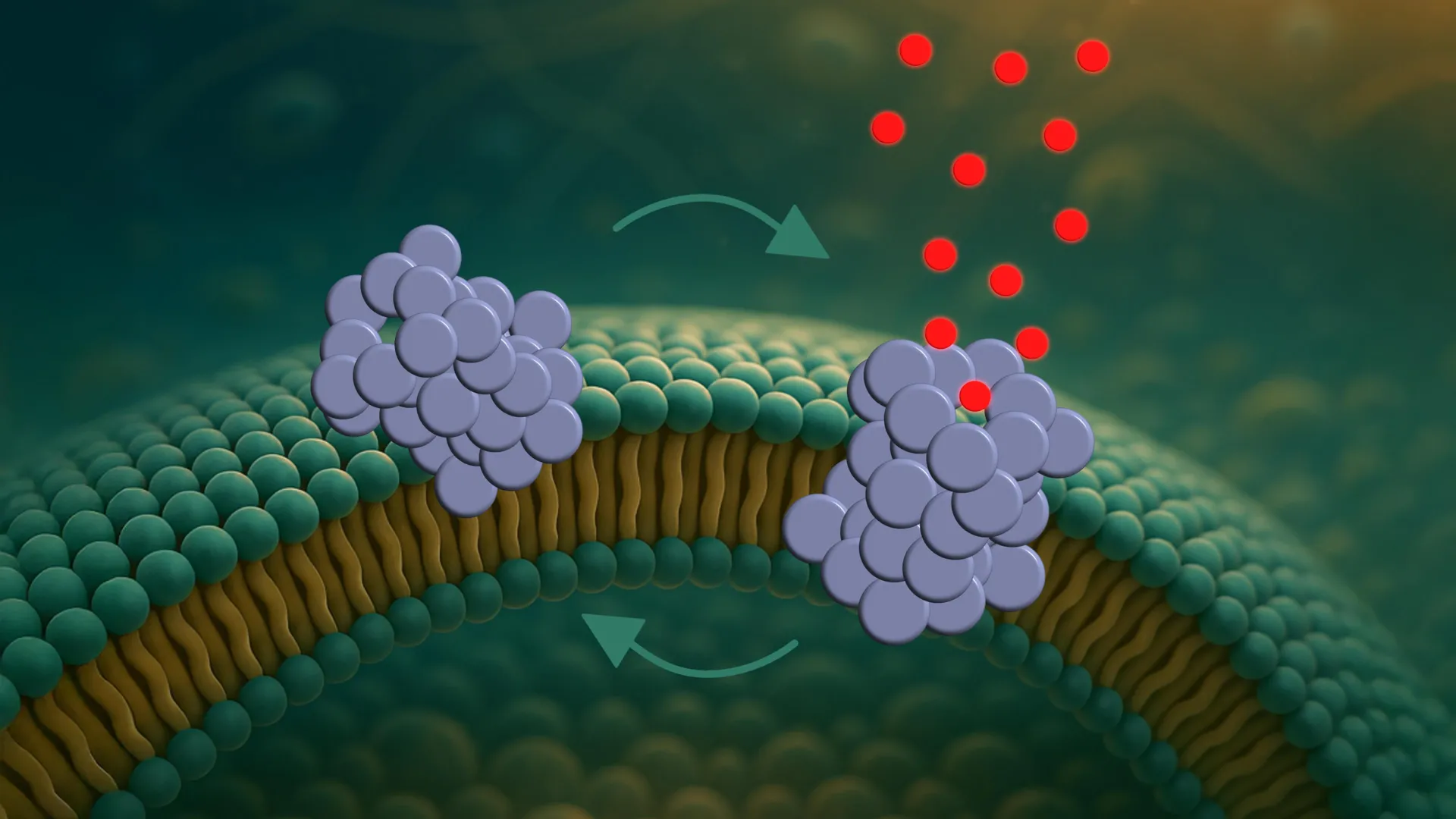

На изображении показан олигомер α-синуклеина (синий), частично внедрённый в клеточную мембрану (слева). Со временем он формирует пору (справа), которая позволяет молекулам проходить через неё в течение короткого периода. Затем олигомер возвращается в исходное состояние и динамически переходит между двумя состояниями. Предоставлено: Mette Galsgaard Malle, AU

Учёные из Орхусского университета (Дания) разработали передовой метод, позволивший в реальном времени отследить, как токсичный белок α-синуклеин формирует динамические поры в мембранах клеток мозга. Это может быть ключом к пониманию механизма развития болезни Паркинсона.

Исследование, опубликованное в престижном журнале ACS Nano, сосредоточено на олигомерах α-синуклеина — более мелких и токсичных структурах, чем хорошо изученные фибриллы. Именно эти олигомеры, по словам учёных, «сверлят» микроскопические отверстия в мембранах нервных клеток.

«Мы первые, кто непосредственно наблюдал, как эти олигомеры формируют поры и как эти поры ведут себя», — говорит Мэтте Галсгаард Малле, постдокторант Орхусского университета и Гарвардского университета.

Процесс происходит в три этапа: прикрепление олигомера к мембране, частичное внедрение и формирование поры. Однако эти поры не статичны — они постоянно открываются и закрываются, напоминая микроскопические вращающиеся двери.

«Эта динамика может объяснять, почему клетки не умирают мгновенно. Если бы поры оставались открытыми, клетки, вероятно, разрушались бы очень быстро. Но поскольку они открываются и закрываются, собственные насосы клетки могут временно компенсировать утечку», — поясняет Бо Волф Брёхнер, аспирант и первый автор исследования.

Наблюдения стали возможны благодаря новой платформе для анализа отдельных везикул — искусственных пузырьков, имитирующих клеточные мембраны. Учёные также протестировали нанобелки (малые фрагменты антител), разработанные для связывания с олигомерами. Они показали себя как высокоселективные диагностические инструменты, однако не блокировали образование пор.

Исследование проводилось на модельных системах, а не на живых клетках. Следующим шагом будет проверка результатов в биологических тканях, где действуют более сложные факторы.

0 комментариев