Почему некоторые животные реагируют на стимул, а не на награду: новое исследование

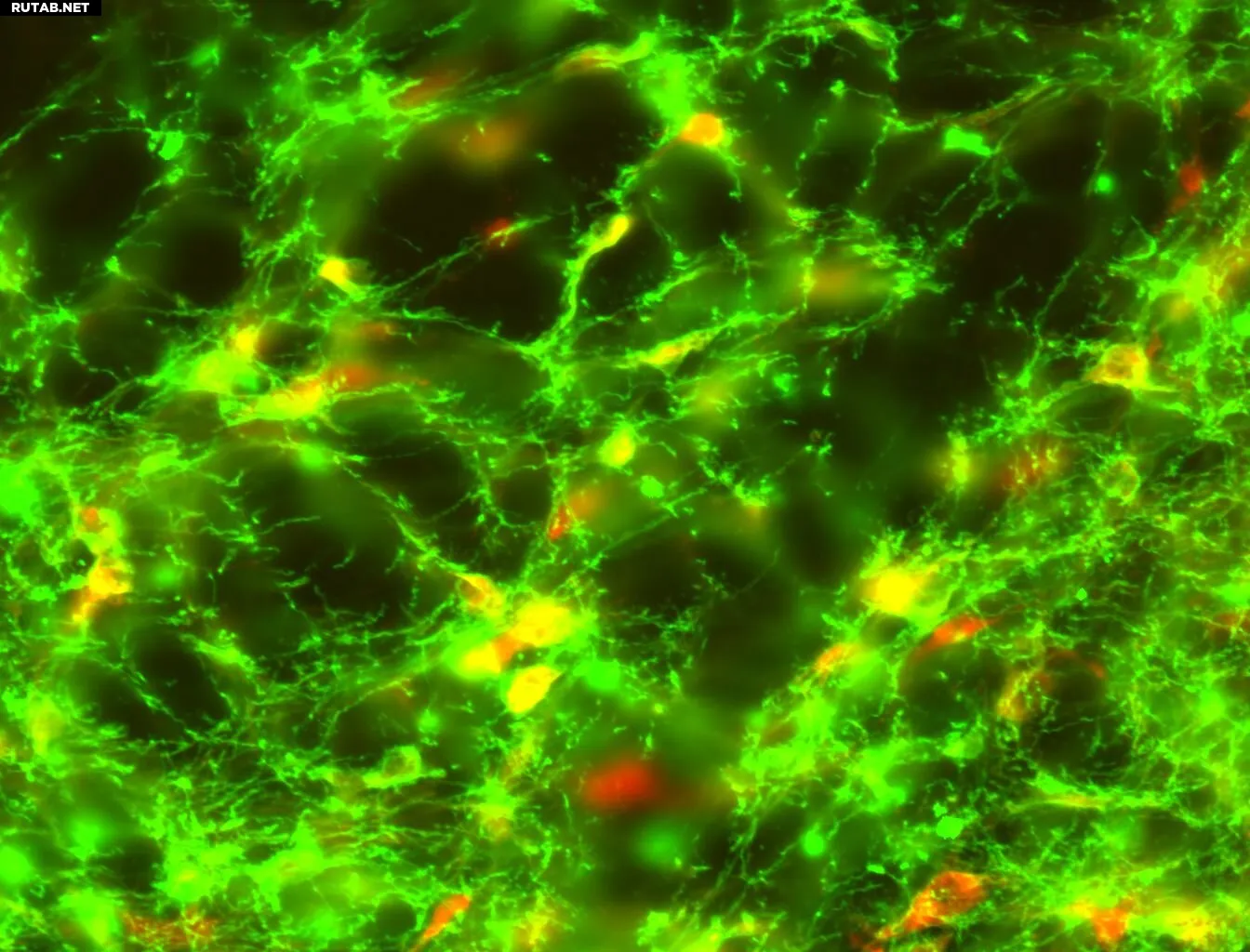

Флуоресцентные микроскопические изображения, подтверждающие экспрессию оптогенетических белков (каналродопсина, галоородопсина) в дофаминовых нейронах. Автор: Сара Моррисон / Университет Питтсбурга

На уроках биологии школьники узнают, что собаки Павлова научились ассоциировать звук колокольчика с получением еды. Ассоциация была настолько сильной, что у собак начиналось слюноотделение при звуке колокольчика, даже до появления еды. Когда пища наконец появлялась, они её съедали.

Но они не лизали колокольчик.

Однако некоторые животные ведут себя иначе: они взаимодействуют со стимулом (сигналом), который ассоциируется с наградой. Они могут трогать его лапой или даже грызть, объясняет Сара Моррисон, доцент кафедры нейронаук в Школе искусств и наук Кеннета П. Дитриха при Университете Питтсбурга. Только после получения награды они переключаются на вкусную сахарную гранулу.

Таких животных называют «трекерами сигналов». В отличие от них, «трекеры цели» направляются прямо к месту, где ожидают получить награду. Исследование лаборатории Моррисон, опубликованное в Journal of Neuroscience, показало, что трекинг сигналов — это принципиально иной процесс обучения, чем трекинг цели.

Исследование на крысах (которые являются трекерами сигналов) показало, что оценка стимула зависит от доступности нейротрансмиттера дофамина в определённой области мозга в момент получения награды. Ни подавление, ни увеличение уровня дофамина не влияло на трекеров цели, что противоречит традиционному представлению об ассоциациях «стимул–награда» как зависимых от дофамина. Похоже, это верно только для трекеров сигналов, тогда как трекинг цели основан на другом, не зависящем от дофамина механизме обучения.

Лучшее понимание нейробиологической основы трекинга сигналов и способов его «отучения» может помочь в изучении факторов риска психических расстройств.

Трекинг сигналов связан с рискованным поведением, импульсивностью и рецидивами при зависимости. Более того, он «устойчив» — даже после отмены награды трекеры сигналов продолжают реагировать на стимул чаще, чем трекеры цели. Даже если награда заменяется на что-то менее привлекательное, реакция сохраняется.

Команда исследователей под руководством Итана Херринга использовала крыс с генетически модифицированными дофаминовыми нейронами, которые можно было включать и выключать с помощью света (метод оптогенетики) в вентральной области покрышки мозга. Учёные могли произвольно подавлять или усиливать выброс дофамина.

После восьмисекундного стимула, который крысы ассоциировали с сахарными гранулами, исследователи отключали дофаминовые нейроны в момент выдачи награды.

«Подавление дофамина мешало крысам учиться трекингу сигналов», — пояснила Моррисон. «Когда мы прекращали подавление, через несколько дней некоторые снова начинали демонстрировать этот тип поведения».

Однако дополнительный дофамин при получении награды не ускорял обучение трекеров сигналов. Более того, после отмены стимуляции развитие способности к трекингу сигналов временно прекращалось.

«Это очень интересно», — отметила Моррисон. «Сигнал как будто масштабировался в зависимости от количества дофамина. Это похоже на ситуацию, когда мы даём большую награду, а затем забираем половину». Крысы несколько дней реагировали так, будто повышенный уровень дофамина был их нормой, после чего снова начинали улучшать навыки трекинга сигналов.

Такая реакция логична, считает Моррисон: «Мы все одинаково хорошо учимся на разных видах наград. Должен быть механизм, который масштабирует награды для оптимальной скорости обучения».

Дополнительная информация: Ethan W. Herring et al, Modulation of Dopamine Neurons Alters Behavior and Event Encoding in the Nucleus Accumbens during Pavlovian Conditioning, The Journal of Neuroscience (2025). DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0061-25.2025

Источник: University of Pittsburgh

0 комментариев