Магнитные поверхности влияют на рост белков, связанных с болезнью Альцгеймера

Автор: ACS Nano (2025). DOI: 10.1021/acsnano.5c06285

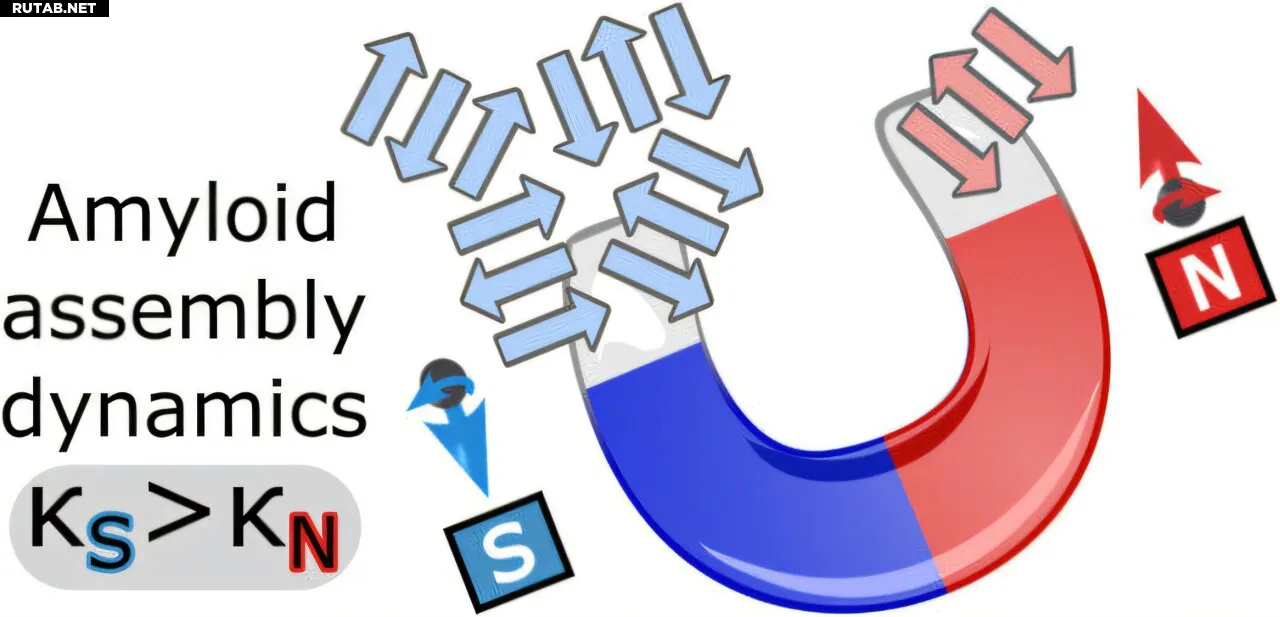

Новое исследование показывает, что процесс сборки амилоидных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, может значительно зависеть от спиновой ориентации электронов на намагниченных поверхностях. В зависимости от направления намагниченности и хиральности белковых структур ученые наблюдали существенные различия в количестве, длине и структуре образующихся фибрилл.

Эти результаты свидетельствуют, что спин электронов, через механизм, известный как «спин-селективность, индуцированная хиральностью» (CISS), играет прямую роль в самосборке белков. Это указывает на ранее неучтенный физический фактор, который можно использовать для контроля или подавления образования амилоидов при нейродегенеративных заболеваниях.

Исследование, опубликованное на этой неделе в журнале ACS Nano, проводилось под руководством Яэль Капон, аспирантки Института прикладной физики Еврейского университета в Иерусалиме, совместно с профессором Йосси Палтиелем и профессором Эхудом Газитом из Тель-Авивского университета.

Магнитные поля и амилоидные фибриллы

В центре исследования оказался пептид амилоид-бета (Aβ₁–₄₂), который образует липкие фибриллы и бляшки в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Используя намагниченные поверхности, команда изучила, как эти пептиды агрегируют, и может ли спиновая ориентация подложки влиять на процесс.

Результаты оказались впечатляющими. При одном направлении намагниченности амилоидные белки образовывали почти в два раза больше фибрилл, некоторые из которых были в 20 раз длиннее, чем при противоположной ориентации. Эффект менялся на обратный при использовании пептида с противоположной хиральностью, что указывает на сильную спиновую зависимость.

Такое поведение согласуется с эффектом CISS, при котором хиральные молекулы взаимодействуют с электронами по-разному в зависимости от их спина. Хотя этот эффект изучался в химии и материаловедении, его влияние на биологические системы стало исследоваться лишь недавно.

Роль спина в биологии

Авторы исследования считают, что взаимодействие между молекулярной хиральностью и спином электронов может играть недооцененную роль в самосборке белков. Используя электронную микроскопию и инфракрасную спектроскопию, они также обнаружили, что структура амилоидов варьировалась не только по размеру и количеству, но и по молекулярной организации — в зависимости от направления намагниченности.

«Мы начинаем понимать, что биология может быть более чувствительной к спину, чем мы думали», — сказал профессор Палтиель. «Наша работа показывает, что спиновые силы могут напрямую влиять на агрегацию белков. Это новое измерение, которое нужно учитывать при изучении таких заболеваний, как Альцгеймер».

Профессор Газит, эксперт по самосборке белков, добавил: «Эти результаты расширяют наше понимание формирования амилоидов. Они показывают, что физические свойства, такие как спин электронов, а не только биохимические взаимодействия, могут играть важную роль в развитии этих вредных структур».

Перспективы применения

Хотя исследование носит фундаментальный характер, оно открывает новые пути для контроля нежелательной агрегации белков. Команда предполагает, что намагниченные или спиново-поляризованные материалы, такие как наночастицы или мембраны, могут в будущем использоваться для избирательного влияния на образование вредных амилоидных структур. Такие технологии могут найти применение не только в лечении нейродегенеративных заболеваний, но и в борьбе с амилоидозом, связанным с диализом.

«Это исследование дает нам новый инструмент для изучения сборки белков», — сказала Капон. «Мы надеемся, что оно поможет в разработке методов замедления, предотвращения или перенаправления этих процессов».

Работа дополняет растущий объем исследований о влиянии физических свойств на биологические процессы и подчеркивает ценность междисциплинарного сотрудничества между физикой, химией и биомедициной.

Дополнительная информация: Yael Kapon et al, Controlling Amyloid Assembly Dynamics Using Spin Interfaces, ACS Nano (2025). DOI: 10.1021/acsnano.5c06285

Источник: Hebrew University of Jerusalem

0 комментариев