Новая методика ускорит разработку лекарств, воздействующих на ионные каналы

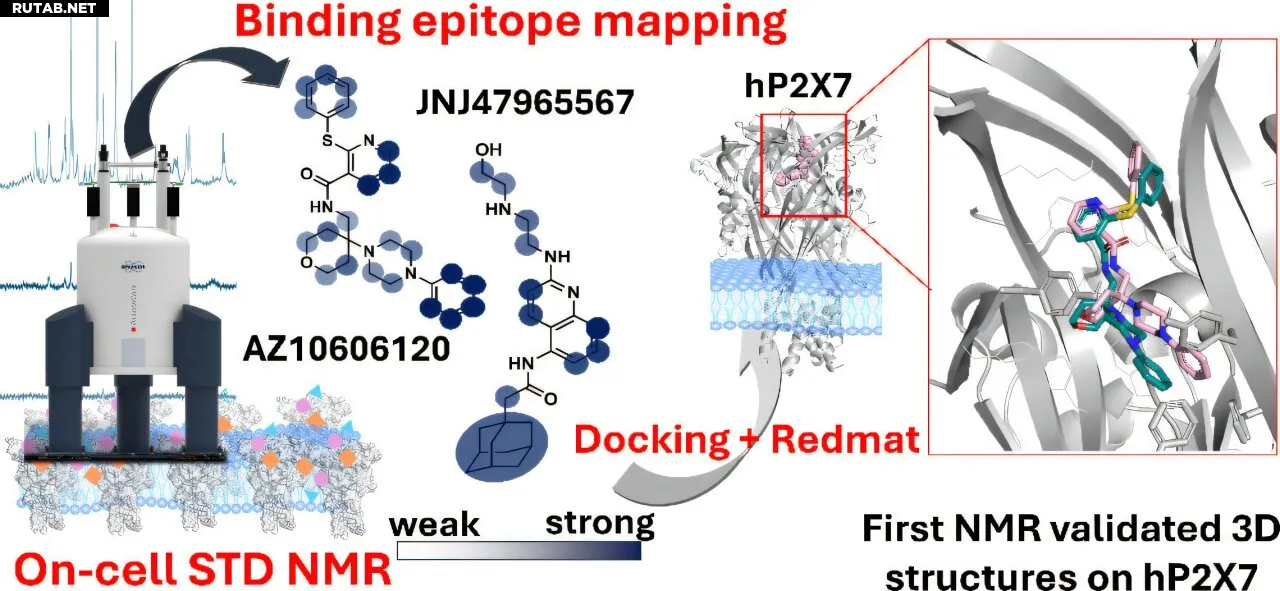

Международная команда исследователей, включающая специалистов из Института химических исследований (совместный центр Университета Севильи и Высшего совета по научным исследованиям Испании), разработала новую методику, которая ускорит создание лекарств, нацеленных на ионные каналы. Эти белки клеточной мембраны играют ключевую роль в развитии множества заболеваний — от психических расстройств до различных видов рака.

Исследование, проведенное в сотрудничестве с Университетом Восточной Англии и Институтом Квадрам (Великобритания), было опубликовано в Journal of the American Chemical Society.

Ионные каналы — это белки клеточной мембраны, регулирующие прохождение ионов в клетку. Они необходимы для таких процессов, как передача нервных импульсов, мышечное сокращение и иммунный ответ. Их дисфункция связана с многочисленными патологиями, что делает их перспективными терапевтическими мишенями.

«До сих пор изучение взаимодействия лекарств с этими белками требовало их выделения — технически сложного процесса, который может изменять их поведение. Наша методика, основанная на ядерном магнитном резонансе, позволяет изучать эти взаимодействия в живых клетках, что дает более биологически релевантную информацию», — поясняет Хесус Ангуло из Института химических исследований.

Новая методика является более быстрой (эксперименты длятся менее часа), экономичной и значительно более простой, поскольку исключает необходимость сложных предварительных процессов очистки белка или манипуляций с образцом.

Исследователи полагают, что их метод может стать стандартным инструментом для исследований «структура-активность», которые направлены на понимание связи между химической структурой молекулы и ее фармакологическим эффектом.

«Наша методика может значительно ускорить разработку лекарств, нацеленных на ионные каналы и другие мембранные белки, открывая новые исследовательские возможности в множестве областей — от неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний до метаболических и онкологических болезней», — говорит Линн Стоукс из Университета Восточной Англии.

Новый инструмент для фармакологических исследований

Новая методика была опробована на рецепторах P2X7 — ионных каналах, которые являются терапевтическими мишенями для лечения депрессии, некоторых расстройств аутистического спектра и отдельных видов рака.

«Мы показали, что можем идентифицировать на живых клетках, какие части лекарства взаимодействуют с белком, что позволяет нам оптимизировать эти взаимодействия. Это важнейшая информация для разработки более эффективных и специфичных препаратов», — отмечает Серена Монако, исследователь из Института Квадрам в Норидже.

Кроме того, благодаря программному обеспечению, разработанному в IIQ-CSIC-US, авторы объединили свои экспериментальные данные с трехмерными моделями связывания лекарство-рецептор, созданными с помощью биоинформатики. Это позволило им проверить, какие компьютерные модели действительно соответствуют лабораторным наблюдениям.

«Взаимодействие между лекарством и белком можно сравнить с замком и ключом: мембранный белок — это замок, а наш ключ — лекарство. Но нам нужно не только найти правильный ключ, но и понять, как его вставить, чтобы он открывал замок эффективнее», — поясняет Ангуло.

«Биоинформатические модели необходимы для разработки новых лекарств. Возможность проверять трехмерные компьютерные модели на живых клетках представляет собой новую парадигму в создании препаратов, нацеленных на эти белки», — заключает исследователь.

Дополнительная информация: Serena Monaco et al, On-Cell Saturation Transfer Difference NMR Spectroscopy on Ion Channels: Characterizing Negative Allosteric Modulator Binding Interactions of P2X7, Journal of the American Chemical Society (2025). DOI: 10.1021/jacs.5c02985

ИИ: В 2025 году разработка лекарств продолжает ускоряться благодаря таким междисциплинарным подходам. Методика, позволяющая тестировать молекулы непосредственно в живых клетках, выглядит особенно перспективно для персонализированной медицины, где важна скорость и точность подбора терапии.

0 комментариев