Антарктический криль помогает бороться с изменением климата, отправляя углерод на дно океана

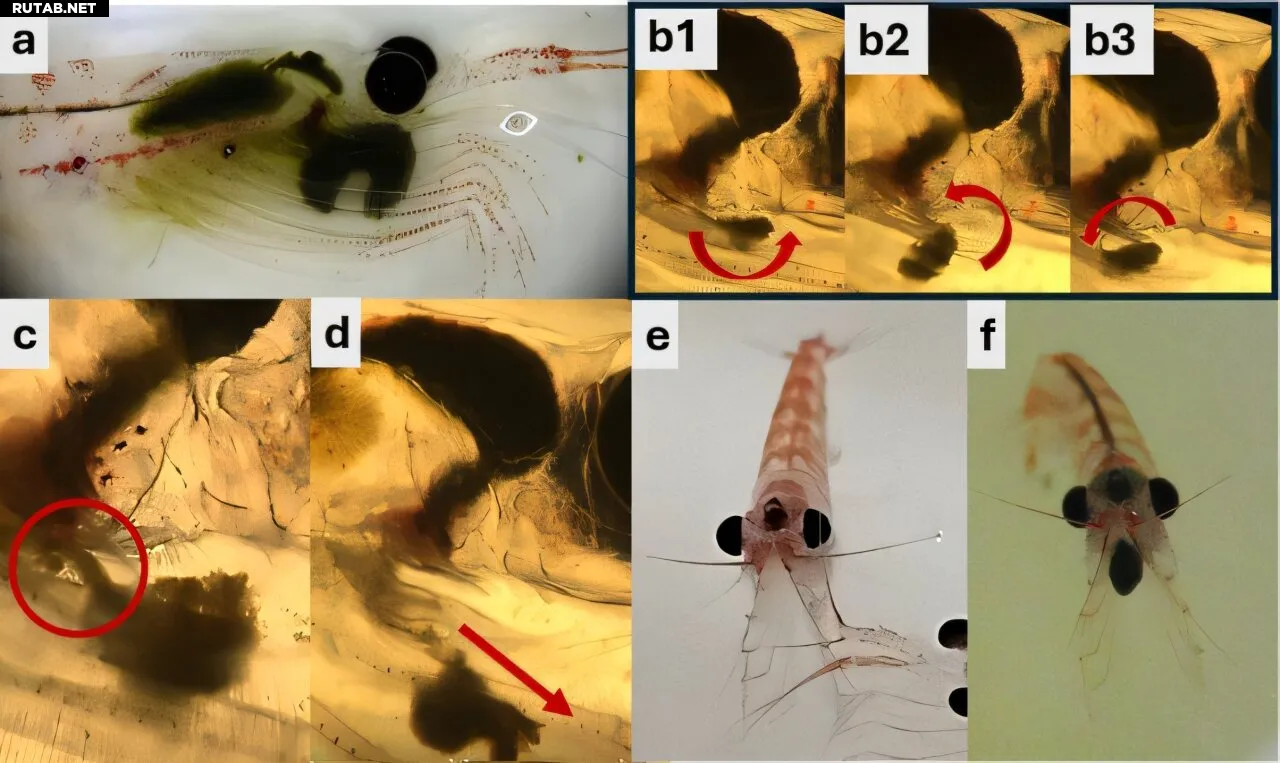

Образование болюсов крилем: (a) положение болюса в фильтрующей корзинке криля, (b1−3) вращение болюса конечностями (стрелки показывают направление против часовой стрелки), (c) вытягивание болюса в проглатываемую нить, (d) удаление болюса из фильтрующей корзинки передними грудными ножками (по направлению стрелки), (e) боковое расхождение грудных ножек во время фильтрационного питания (в правом нижнем углу видна вторая особь криля) и (f) их боковое расхождение при наличии болюса в фильтрующей корзинке. Автор: Biology Letters (2025). DOI: 10.1098/rsbl.2025.0312

Антарктический криль, крошечные креветкообразные существа, играет важную роль в экосистеме Южного океана и глобальном углеродном цикле, и отчасти это связано с их экскрементами. Их плотные и богатые фекальные пеллеты быстро опускаются на дно, транспортируя углерод из поверхностных вод в глубины океана. В новом исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters, учёные обнаружили ещё один способ, с помощью которого эти ракообразные удерживают углерод подальше от атмосферы — они выбрасывают богатые углеродом массы непереваренной пищи, называемые пищевыми болюсами, которые также стремительно опускаются на океанское дно.

Когда криль питается, он использует сетчатую структуру, называемую фильтрующей корзинкой, чтобы отфильтровывать микроскопический фитопланктон из воды. Иногда внутри этой корзинки формируется пищевой болюс — компактный шар частично переработанной пищи, который впоследствии отторгается. Эколог Анита Баттерли из Университета Тасмании в Австралии и её коллеги изучили это поведение у криля в лабораторных условиях, чтобы больше узнать о причинах его возникновения.

Они обнаружили, что криль начинает создавать и отторгать пищевые болюсы, когда количество фитопланктона в воде настолько велико, что превышает их способность фильтровать и проглатывать его. Чем выше концентрация фитопланктона, тем больше болюсов отторгалось — до 17 штук в час.

Одним из ключевых открытий стало то, что болюсы опускаются быстрее, чем фекальные пеллеты, со средней скоростью 367 метров в день. Самый быстрый болюс погружался со скоростью 1403 метра в день. В то время как фекальные пеллеты обычно опускаются со скоростью 269 метров в день. Это убедительно свидетельствует о том, что болюсы представляют собой ещё один путь для секвестрации углерода, который содержится в фитопланктоне внутри них. Эти одноклеточные организмы в основном состоят из органического углерода.

«Наши выводы позволяют предположить, что такое поведение может происходить и в естественных условиях и способствовать экспорту органического углерода, поскольку скорость погружения болюсов сравнима или превышает таковую у фекальных пеллет антарктического криля», — написала Баттерли в аннотации к статье.

Экологическая угроза

Исследователи также сделали случайное открытие с потенциально серьёзными последствиями для реального мира. Когда криль в их эксперименте случайно подвергся воздействию микропластика, производство болюсов резко возросло, скорее всего, потому, что чужеродный материал действовал как ловушка внутри фильтрующей корзинки.

Если бы это произошло в дикой природе, это могло бы сократить количество пищи, которую они способны поглотить, что, в свою очередь, могло бы повлиять на их выживание и антарктическую пищевую сеть (криль является ключевым источником пищи). Это также может уменьшить количество углерода, которое криль способен отправлять в глубины океана.

Больше информации: Anita Butterley et al, The production of 'food boluses' by Antarctic krill and implications for organic matter transport, Biology Letters (2025). DOI: 10.1098/rsbl.2025.0312

0 комментариев