Микроскопические роботы научились «общаться» звуком и формировать самоорганизующиеся рои

Новое исследование под руководством учёных из Университета Пенсильвании впервые показало, как звуковые волны могут использоваться для управления микроскопическими роботами. Автор: Игорь Аронсон / Penn State

Животные, такие как летучие мыши, киты и насекомые, давно используют акустические сигналы для общения и навигации. Теперь международная команда учёных взяла пример с природы, создав модель микроскопических роботов, которые координируются в большие рои с помощью звуковых волн, демонстрируя интеллектоподобное поведение. Как пояснил руководитель исследования Игорь Аронсон, профессор биомедицинской инженерии, химии и математики в Университете Пенсильвании, такие группы роботов в будущем смогут выполнять сложные задачи: исследовать зоны бедствий, очищать загрязнения или проводить медицинские процедуры внутри тела.

«Представьте рои пчёл или комаров, — сказал Аронсон. — Они двигаются, создавая звук, и этот звук удерживает их вместе, превращая множество отдельных особей в единое целое».

Результаты исследования были опубликованы 12 августа в журнале Physical Review X.

Поскольку миниатюрные рои микророботов, излучающих звук, способны к самоорганизации, они могут перемещаться в ограниченном пространстве и даже восстанавливать свою структуру после деформации. Как объяснил Аронсон, коллективный (или возникающий) интеллект таких роев в будущем можно будет использовать для решения задач, таких как очистка загрязнённых сред.

Помимо экологических применений, роботы потенциально смогут работать внутри организма, например, доставляя лекарства непосредственно к проблемной зоне. Их коллективное восприятие помогает обнаруживать изменения в окружающей среде, а способность к «самовосстановлению» позволяет им продолжать функционировать как единое целое даже после разделения — это может быть особенно полезно для обнаружения угроз и сенсорных приложений.

«Это значительный шаг к созданию более умных, устойчивых и, в конечном итоге, более полезных микророботов с минимальной сложностью, способных решать некоторые из самых сложных проблем мира, — отметил Аронсон. — Эти идеи крайне важны для проектирования следующего поколения микророботов, способных выполнять сложные задачи и реагировать на внешние сигналы в сложных условиях».

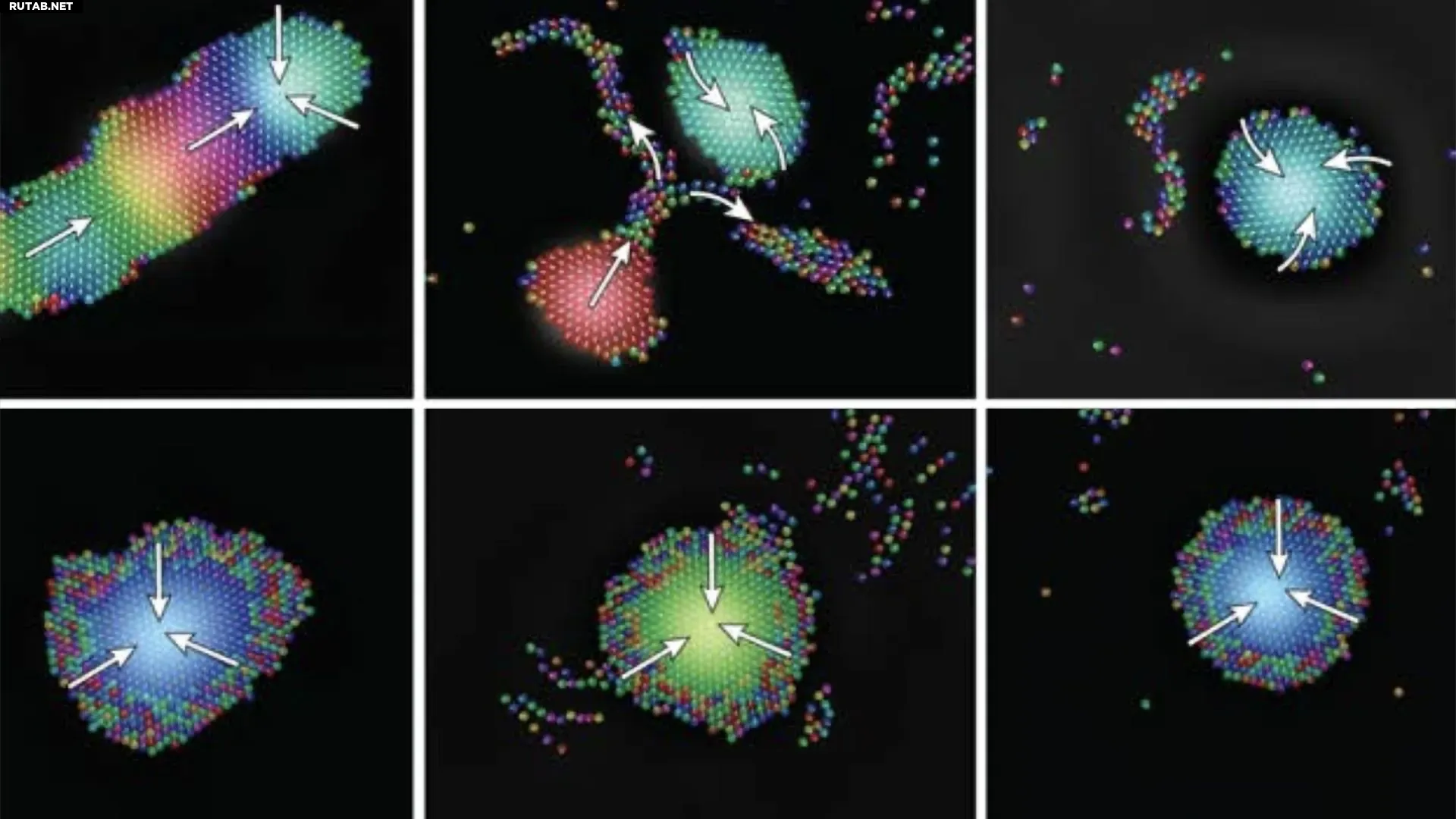

Для исследования команда разработала компьютерную модель, отслеживающую движения крошечных роботов, каждый из которых оснащён акустическим излучателем и детектором. Оказалось, что акустическая связь позволяет отдельным роботам работать слаженно, адаптируя свою форму и поведение к окружающей среде, подобно косяку рыб или стае птиц.

Хотя роботы в статье были вычислительными агентами в теоретической модели, а не физическими устройствами, симуляции показали возникновение коллективного интеллекта, который, вероятно, проявился бы и в реальном эксперименте с аналогичным дизайном.

«Мы не ожидали, что наша модель продемонстрирует такой высокий уровень сплочённости и интеллекта у столь простых роботов, — признался Аронсон. — Это очень простые электронные схемы. Каждый робот может двигаться в определённом направлении, у него есть мотор, крошечный микрофон, динамик и осциллятор. И всё — но он способен на коллективный интеллект. Он синхронизирует свой осциллятор с частотой акустического поля роя и движется к самому сильному сигналу».

Это открытие стало новой вехой в развивающейся области активной материи — изучении коллективного поведения самодвижущихся микроскопических биологических и синтетических агентов, от роев бактерий или живых клеток до микророботов. Как пояснил Аронсон, впервые показано, что звуковые волны могут использоваться для управления микроскопическими роботами. До сих пор частицы активной материи контролировались преимущественно с помощью химических сигналов.

«Акустические волны работают намного лучше для коммуникации, чем химические сигналы, — отметил учёный. — Звуковые волны распространяются быстрее и дальше почти без потери энергии, а конструкция гораздо проще. Роботы эффективно "слышат" и "находят" друг друга, что приводит к коллективной самоорганизации. Каждый элемент очень прост. Коллективный интеллект и функциональность возникают из минимальных компонентов и простой акустической связи».

Среди соавторов работы — Александр Ципке, Иван Марышев и Эрвин Фрей из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана. Исследование финансировалось Фондом Джона Темплтона.

Источники:

sciencedaily.com

Материалы предоставлены Университетом Пенсильвании.

0 комментариев