Последствия колонизации Австралии «записаны в костях» динго

Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, как европейская колонизация повлияла на австралийских динго за последние два столетия. Анализ костей животных выявил изменения в их рационе и генетике после прибытия Первого флота в 1788 году.

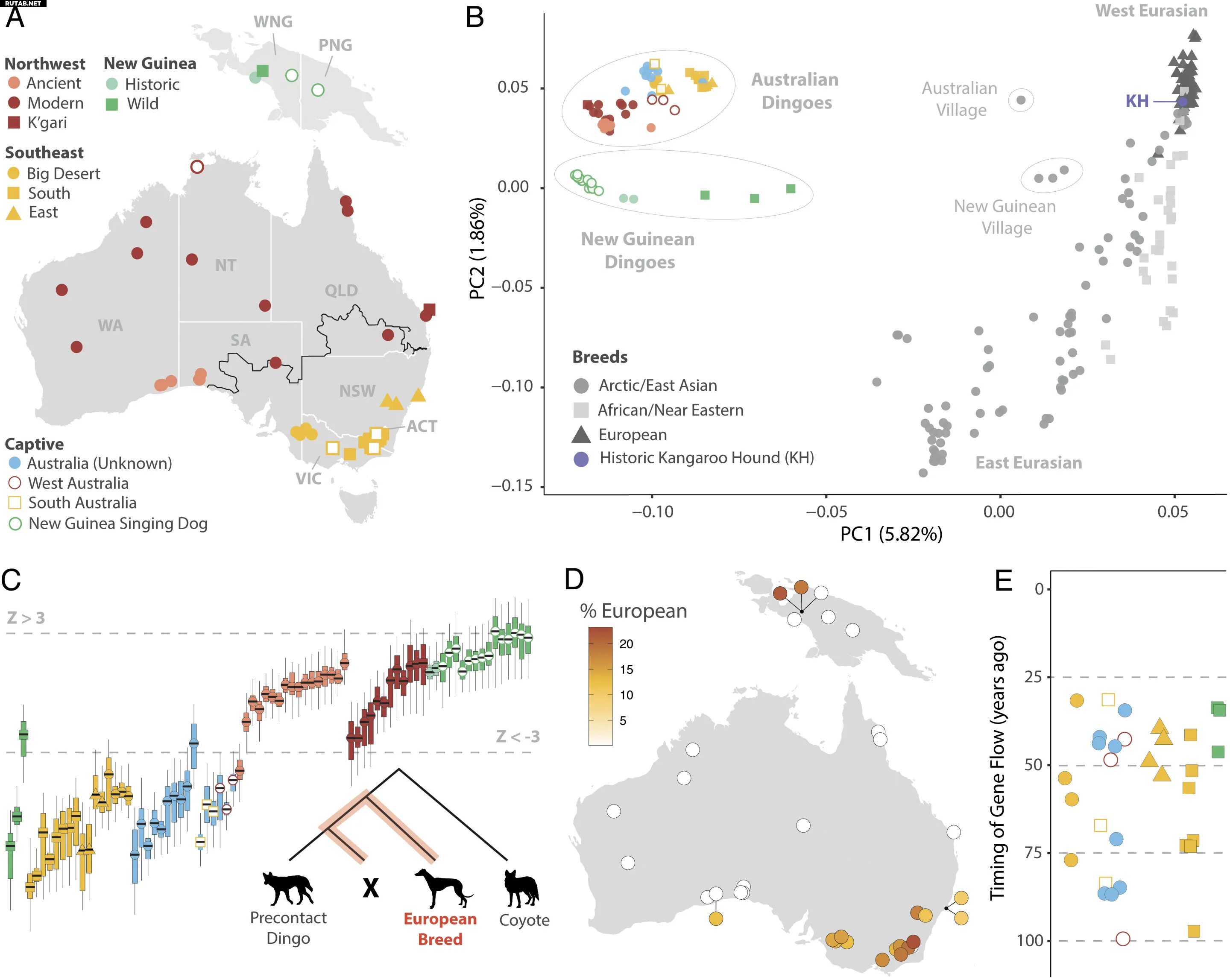

Ученые использовали стабильный изотопный и ДНК-анализ костей динго с равнины Налларбор в Западной Австралии. Исследование показало изменение химических сигнатур (углерода и азота) в костях динго после 1788 года, что указывает на сдвиг в их питании. Европейцы изменили ландшафт, введя овец, крупный рогатый скот и кроликов, а также сократив численность динго, что привело к росту популяции кенгуру и изменению доступной добычи.

Генетический анализ выявил, что приток генов от европейских собак в популяции динго достиг пика в середине XX века (1960-1980-е годы). Однако, несмотря на историческую гибридизацию, динго сохранили свою уникальную идентичность — особенно в центральной и западной Австралии, где примесь европейских собак минимальна.

Интересно, что фрагменты ДНК европейских собак, присутствующие у многих современных динго, стали важным источником генетического разнообразия. Это помогает динго преодолеть инбридинг, который был характерен для популяции до 1788 года. Исследователи также обнаружили доказательства положительного отбора, сохраняющего эти фрагменты ДНК в популяциях динго.

Полученные данные бросают вызов представлению о том, что гибридизация всегда негативна. Исторический поток генов может предоставить генетическую изменчивость, необходимую динго для адаптации к меняющимся условиям окружающей среды. Ученые рекомендуют политикам уделять приоритетное внимание поддержанию крупных и связанных популяций динго, что позволит эволюционным силам устранить неблагоприятные варианты ДНК европейских собак, сохраняя при этом полезное разнообразие.

0 комментариев