Археи адаптируют рибосомную РНК для выживания в экстремальной жаре

Гипертермофильные археи — настоящие мастера выживания. Они процветают в кипящих горячих источниках и гидротермальных жерлах на дне океана — в условиях, смертельных практически для всех других форм жизни.

Исследователи из Немецкого центра архей и Центра биохимии Университета Регенсбурга в составе международной научной группы обнаружили ещё один ключ к их необычной выносливости: эти микроорганизмы могут целенаправленно адаптировать свои белковые фабрики — рибосомы — к экстремальным температурам.

Исследование, опубликованное в журнале Cell, показывает, что они делают это путём модификации своей рибосомной РНК — центрального строительного блока рибосом, — тем самым поддерживая стабильность производства белка в экстремальных условиях.

Достижения в обнаружении модификаций РНК

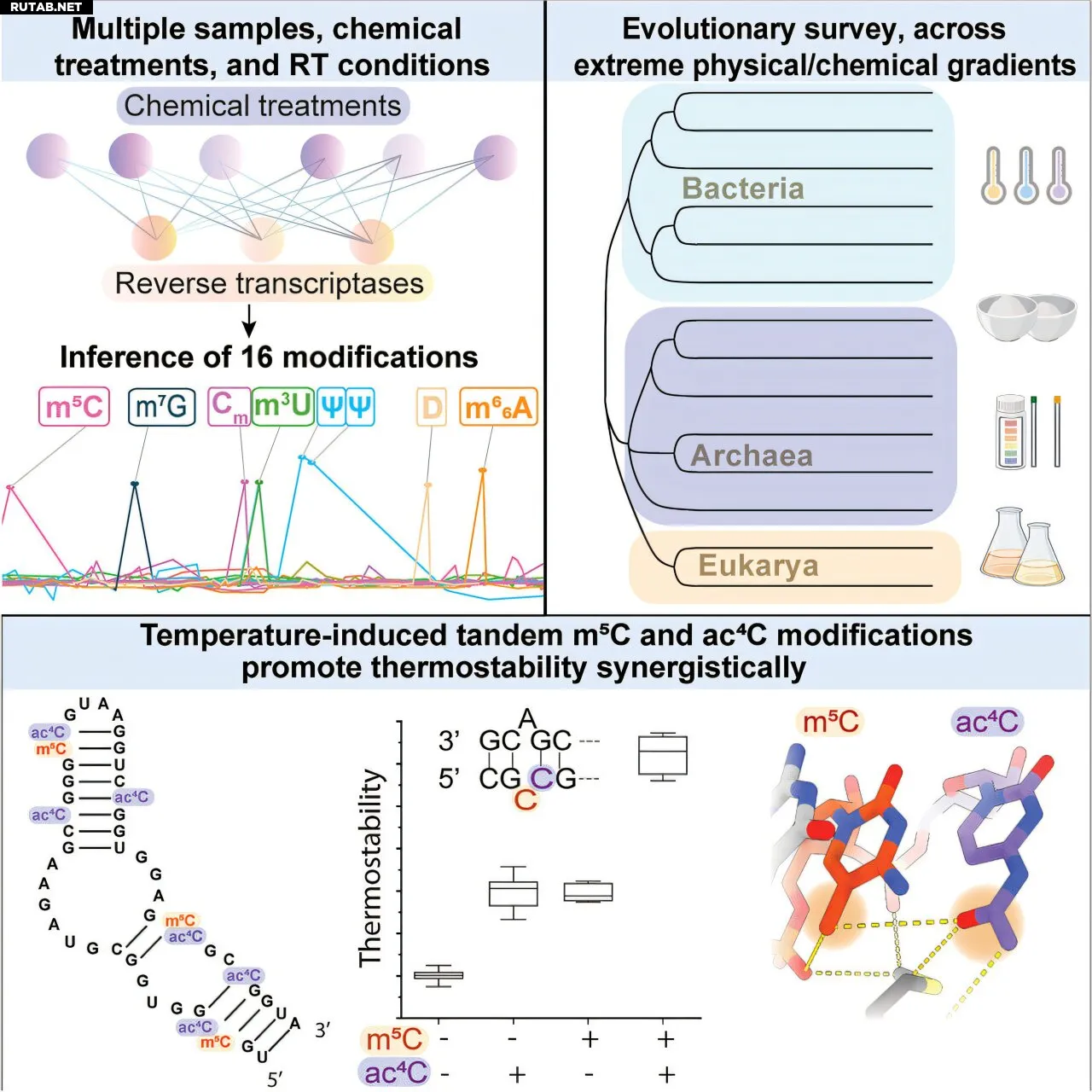

Данное исследование основано на работе израильской научной группы под руководством Шраги Шварца, разработавшей новую технологию под названием Pan-Mod-seq. Эта технология впервые позволяет систематически и одновременно обнаруживать изменения РНК в самых разных типах клеток — от простых бактерий до архей, дрожжевых клеток и клеток человека.

Доктор Феликс Грюнбергер поясняет: «В предыдущих работах мы уже могли отслеживать, когда и где одиночная, известная модификация РНК встраивается в рибосомную РНК. С помощью Pan-Mod-seq исследователи теперь могут идентифицировать большое количество модификаций РНК параллельно и с высокой пропускной способностью, что было немыслимо до недавнего времени».

Как археи адаптируются к экстремальной жаре

Результаты показали, что у бактерий, стандартных архей и высших организмов, таких как клетки человека, эти модификации остаются в основном неизменными. Однако чрезвычайно теплолюбивые археи выполняют молекулярную ювелирную работу: с одной стороны, плотность модификаций исключительно высока, а с другой — около половины модификаций адаптируются динамически — они активно добавляются или удаляются в зависимости от температуры.

Изображения, полученные с помощью криоэлектронной микроскопии, наглядно показывают, как эти химические изменения стабилизируют рибосомы, формируя дополнительные стабилизирующие контакты в белково-РНК сети.

Доктор Роберт Райхельт сообщает: «Нам удалось доказать, что без этих молекулярных адаптаций гипертермофильные археи больше не могут расти в своей экстремальной среде».

Профессор доктор Дина Гройсман, заведующая кафедрой микробиологии и директор Немецкого центра архей, комментирует: «Это революционное открытие стало возможным только благодаря тесному сотрудничеству международной и междисциплинарной команды из Израиля, США, Японии, Франции и Германии, которая собрала все части головоломки воедино. Меня особенно интригует уникальное положение наших гипертермофильных архей — открытие, которое прокладывает путь для новых направлений исследований».

Значение для медицины и биотехнологии

Результаты интересны не только для микробиологии. Модификации РНК также играют центральную роль в современной медицине — например, в мРНК-вакцинах. Здесь химические модификации целенаправленно добавляются в РНК, чтобы повысить стабильность вакцины и избежать нежелательных иммунных реакций.

Лучшее понимание того, как экстремальные микробы «настраивают» свою РНК, может дать ценные идеи для целенаправленного конструирования стабильных РНК-молекул в биомедицинских приложениях.

Дополнительная информация: Miguel A. Garcia-Campos et al, Pan-modification profiling facilitates a cross-evolutionary dissection of the thermoregulated ribosomal epitranscriptome, Cell (2025). DOI: 10.1016/j.cell.2025.09.014

0 комментариев