Отсрочка углеродной нейтральности приведет к многовековым периодам аномальной жары

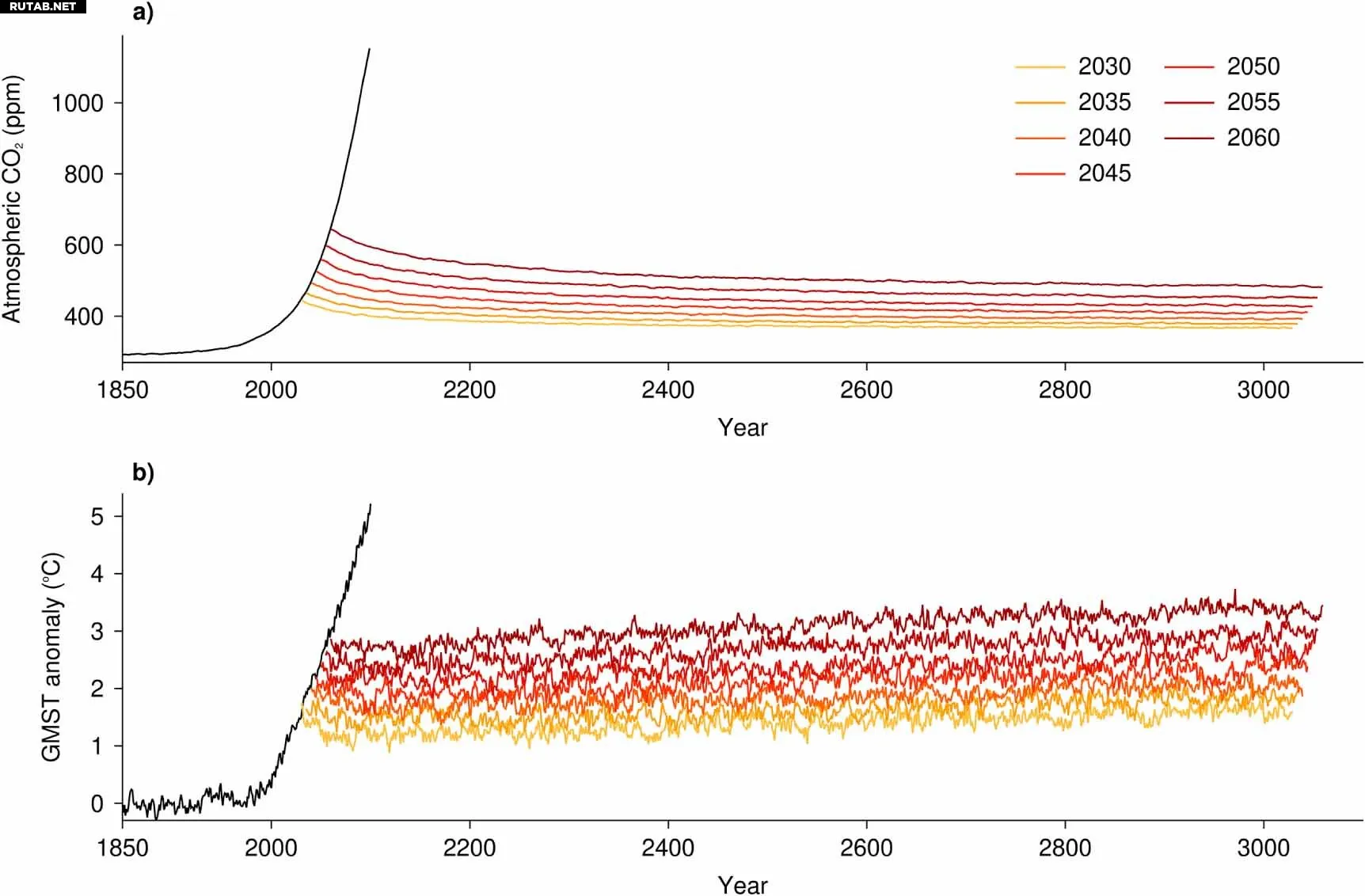

Временные ряды: a) годовой концентрации углекислого газа в атмосфере и b) годовых аномалий глобальной средней температуры поверхности (GMST) для каждого из семи сценариев углеродной нейтральности, а также для родительского сценария ssp5-8.5 в модели ACCESS-ESM1-5 (черная линия). Автор: Environmental Research: Climate (2025). DOI: 10.1088/2752-5295/ae0ea4

Новое исследование показало, что человечеству необходимо готовиться к будущему с частыми и смертоносными волнами жары, которые будут усугубляться по своей суровости с каждым годом отсрочки достижения углеродной нейтральности.

Исследователи из ARC Центра передового опыта в области погоды XXI века и национального научного агентства Австралии CSIRO использовали климатическое моделирование и суперкомпьютеры, чтобы изучить, как волны тепла будут проявляться в течение следующих 1000 лет после того, как мир достигнет нулевых выбросов углерода.

Они выбрали диапазон дат между 2030 и 2060 годами и рассчитали долгосрочную разницу в характеристиках волн тепла для каждой пятилетней задержки в достижении нулевых выбросов.

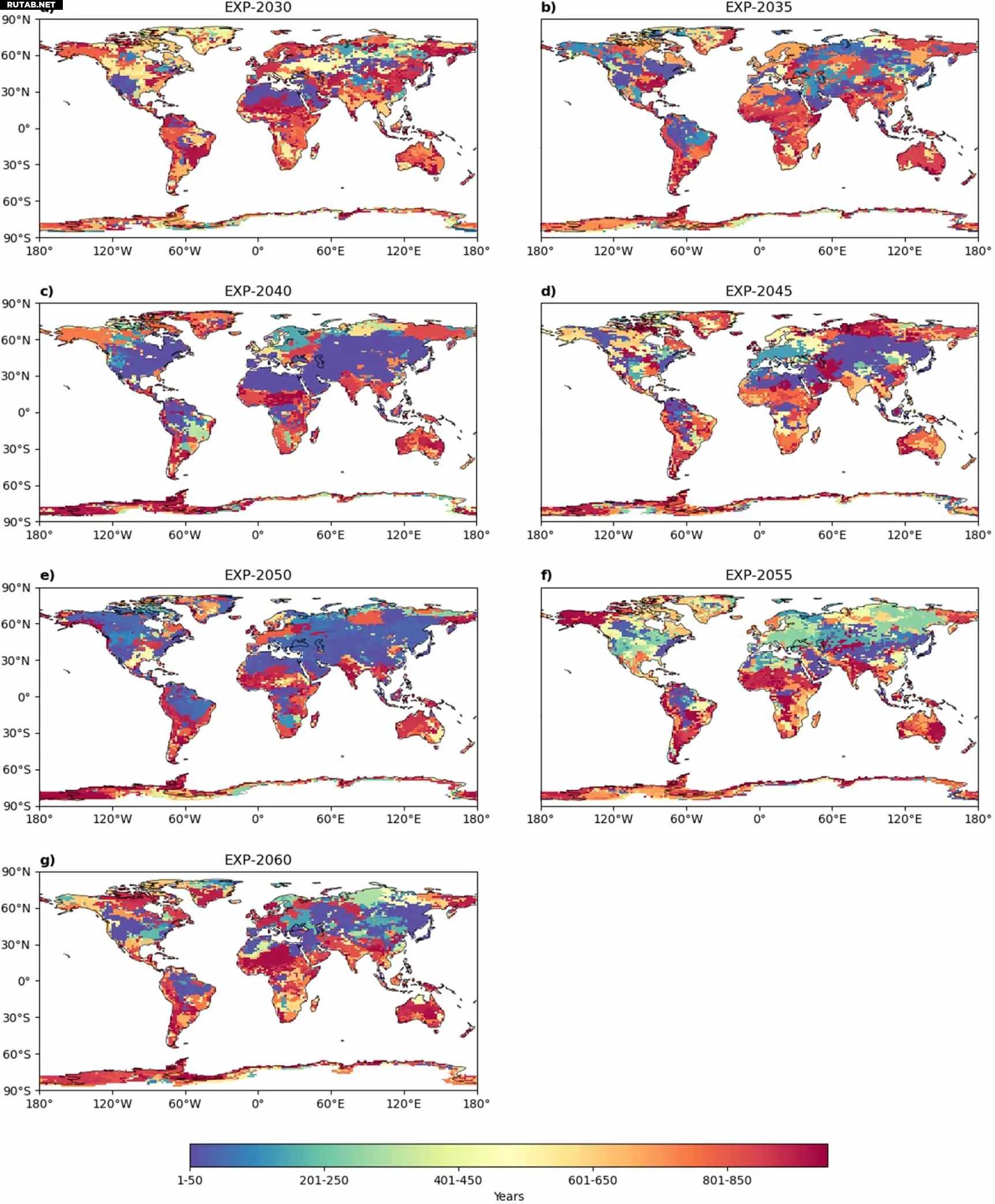

Было показано, что волны тепла становятся систематически более жаркими, продолжительными и частыми, чем дольше откладывается углеродная нейтральность. Более того, волны жары могут даже усугубляться долгосрочным потеплением в Южном океане даже после достижения нулевых выбросов.

Большинство тенденций в данных не показали снижения в течение всех 1000 лет каждого моделирования, что указывает на то, что волны тепла не начинают возвращаться к доиндустриальным условиям даже после достижения углеродной нейтральности, по крайней мере, в течение тысячелетия.

В некоторых регионах даже наблюдались волны тепла со значительно возрастающей суровостью, когда нулевые выбросы достигаются к 2050 году или позже.

Во всех сценариях, чем дольше откладывается углеродная нейтральность, тем выше вероятность возникновения исторически редких и экстремальных волн тепла.

50-летний период с наибольшим количеством сезонных дней с волнами тепла, определенный путем суммирования количества дней за все годы в каждом 50-летнем окне в каждом моделировании углеродной нейтральности ACCESS-ESM1-5, ответвляющемся от SSP5-8.5 в (a) 2030; (b) 2035; (c) 2040; (d) 2045; (e) 2050; (f) 2055; и (g) 2060 году. Автор: Environmental Research: Climate (2025). DOI: 10.1088/2752-5295/ae0ea4

Волны тепла угрожают наиболее уязвимым регионам

Это проблематично для стран, расположенных ближе к экватору, которые, как правило, более уязвимы. В них волны тепла, превосходящие текущие исторические рекорды, могут ожидаться не реже одного раза в год или даже чаще, если углеродная нейтральность будет отложена до 2050 года или позже.

Исследование демонстрирует важность достижения глобальной углеродной нейтральности не позднее 2040 года для минимизации суровости будущих волн тепла. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research: Climate.

Эксперты призывают к срочным действиям и адаптации

Профессор Австралийского национального университета Сара Перкинс-Киркпатрик, ведущий автор статьи, заявила:

«Наша работа ставит под сомнение общее убеждение, что условия после достижения углеродной нейтральности начнут улучшаться для будущих поколений. Хотя наши результаты тревожны, они дают жизненно важное представление о долгосрочном будущем, позволяя планировать и внедрять эффективные и постоянные меры адаптации. Также крайне важно, чтобы мы добились быстрого прогресса в достижении постоянной углеродной нейтральности».

Доктор Эндрю Кинг из Мельбурнского университета, соавтор статьи, добавил:

«Инвестиции в общественную инфраструктуру, жилье и медицинские услуги для поддержания прохлады и здоровья людей во время экстремальной жары, скорее всего, будут кардинально отличаться по масштабу, стоимости и требуемым ресурсам в сценариях ранней и поздней стабилизации выбросов. Этот процесс адаптации станет работой на столетия, а не на десятилетия».

Больше информации: Sarah Perkins-Kirkpatrick et al, Heatwaves in a net zero World, Environmental Research: Climate (2025). DOI: 10.1088/2752-5295/ae0ea4

Источник: Monash University

0 комментариев