Учёные выяснили, как дрожжи выживают в экстремальной жаре

По мере роста глобальных температур учёные обратились к неожиданному источнику — обычным дрожжам, используемым в хлебопечении и пивоварении — чтобы понять, что позволяет одним организмам выживать в экстремальной жаре, а другим нет.

Профессор биологии Джастин Фэй и члены его лаборатории собирают дрожжи с коры деревьев, почвы, грибов и мха в национальном лесу Аллегейни (Пенсильвания) для изучения генетических основ эволюционных изменений, включая адаптацию организмов к высокой температуре. Автор: University of Rochester photo / J. Adam Fenster

В исследовании, опубликованном в журнале Molecular Biology and Evolution, биолог из Рочестерского университета Джастин Фэй и его коллеги сравнили два близкородственных вида дрожжей, чтобы понять, как организмы справляются с жарой и почему одни виды делают это лучше других.

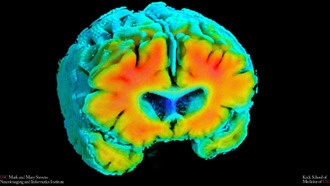

Белки — молекулы, ответственные за большинство важнейших функций клетки — особенно чувствительны к нагреву. Если они теряют свою форму, клетки могут погибнуть. Исследователи обнаружили, что выживание зависит не только от прочности самих белков, но и от клеточной среды, которая их поддерживает. Эти открытия могут изменить наше понимание эволюции, болезней и жизни в условиях потепления климата.

«Мы изучали дрожжи, но полученные данные, вероятно, имеют широкое значение, поскольку механизмы стабильности белков схожи у многих организмов», — говорит Фэй, профессор кафедры биологии. — «Эти знания также важны для понимания эволюции и того, как развиваются человеческие патогены, поскольку рост при температуре тела требует аналогичных адаптаций».

Белки, стоящие за термоустойчивостью

Учёные сравнили Saccharomyces cerevisiae (обычные пекарские или пивные дрожжи) и Saccharomyces uvarum. Хотя эти два вида дрожжей тесно связаны, Saccharomyces cerevisiae выдерживает температуру примерно на 8 градусов Цельсия выше, чем Saccharomyces uvarum — что является существенной разницей в микробном мире.

Фэй и его коллеги использовали метод термического протеомного профилирования, который включает обработку белков теплом и измерение того, какие белки остаются растворимыми (сохраняют структуру). Они обнаружили, что 85% белков в Saccharomyces cerevisiae были более термостабильными, чем их аналоги в Saccharomyces uvarum.

Фэй собирает образцы дрожжей в старовозрастных лесах Аллегейни, которые дают разнообразные линии дрожжей, важные для его исследований в области эволюционной генетики. Автор: University of Rochester photo / J. Adam Fenster

Как клетки помогают белкам

Однако исследователи выяснили, что строение белка — не единственный фактор, влияющий на термоустойчивость организма. Команда создала гибридные дрожжи с генетическим материалом от обоих видов и обнаружила, что даже более чувствительные к нагреву белки лучше сохранялись внутри гибридной клетки в её термостабильной среде.

Другими словами, клетки не оставляют белки на произвол судьбы: они привлекают другие молекулы, регулируют химические условия и используют специальные «белки-шапероны», чтобы помочь белкам сохранять свою форму и функцию даже в условиях теплового стресса.

«Поскольку клеточная среда также важна, могут существовать способы, с помощью которых организмы способны развивать некоторую толерантность, не изменяя все свои белки», — отмечает Фэй.

Картирование адаптации

Эта работа продолжает предыдущие исследования Фэя: сочетание анализа на уровне белков с генетическими подходами позволяет шаг за шагом отследить генетические изменения, делающие возможным выживание в жаре; выяснить, почему определённые виды адаптируются легче других; и определить, чем эти адаптивные шаги отличаются у разных видов.

В конечном счёте, эти открытия могут раскрыть не только то, как штаммы дрожжей эволюционируют для выживания в жаре, но и более общие правила, определяющие, как жизнь адаптируется — или не адаптируется — к изменяющимся условиям окружающей среды.

Дополнительная информация: Nilima Walunjkar et al, Pervasive Divergence in Protein Thermostability is Mediated by Both Structural Changes and Cellular Environments, Molecular Biology and Evolution (2025). DOI: 10.1093/molbev/msaf137

Источник: University of Rochester

0 комментариев