Птичьи песни подчиняются закону краткости, как и человеческая речь

Автор: Pixabay/CC0 Public Domain

Учёные обнаружили скрытую закономерность в птичьих песнях, которая отражает фундаментальное правило человеческого языка. Новое исследование, проведённое специалистами Манчестерского университета в сотрудничестве с Честерским зоопарком, показало, что птицы, по-видимому, следуют закону краткости Ципфа (ZLA) — принципу, согласно которому более часто используемые звуки, как правило, короче. Это правило, встречающееся во всех человеческих языках, делает коммуникацию более эффективной.

Результаты исследования, опубликованные сегодня в журнале PLOS Computational Biology, проливают новый свет на способы общения животных и создают основу для дальнейших исследований того, используют ли птицы, подобно людям, «принцип наименьшего усилия» при формировании звуковых сигналов.

Ведущий автор работы доктор Такер Гилман, старший преподаватель Манчестерского университета, пояснил: «В человеческом языке, если мы часто используем какое-то слово, мы стремимся его сократить — например, говорим "ТВ" вместо "телевизор". Оказывается, та же закономерность существует и в птичьих песнях.

Мы знаем, что у птиц и людей есть сходства в генах и структурах мозга, связанных с обучением коммуникации, но впервые нам удалось обнаружить устойчивую закономерность ZLA у нескольких видов птиц. Предстоит ещё много работы, но это важный шаг вперёд».

Хотя предыдущие исследования предполагали, что животные могут следовать ZLA (включая пингвинов), найти чёткие доказательства этого в птичьих песнях было сложно. Отчасти потому, что у большинства птиц репертуар значительно меньше, чем у людей. Если человек использует тысячи слов, птицы могут издавать лишь несколько десятков различных звуков.

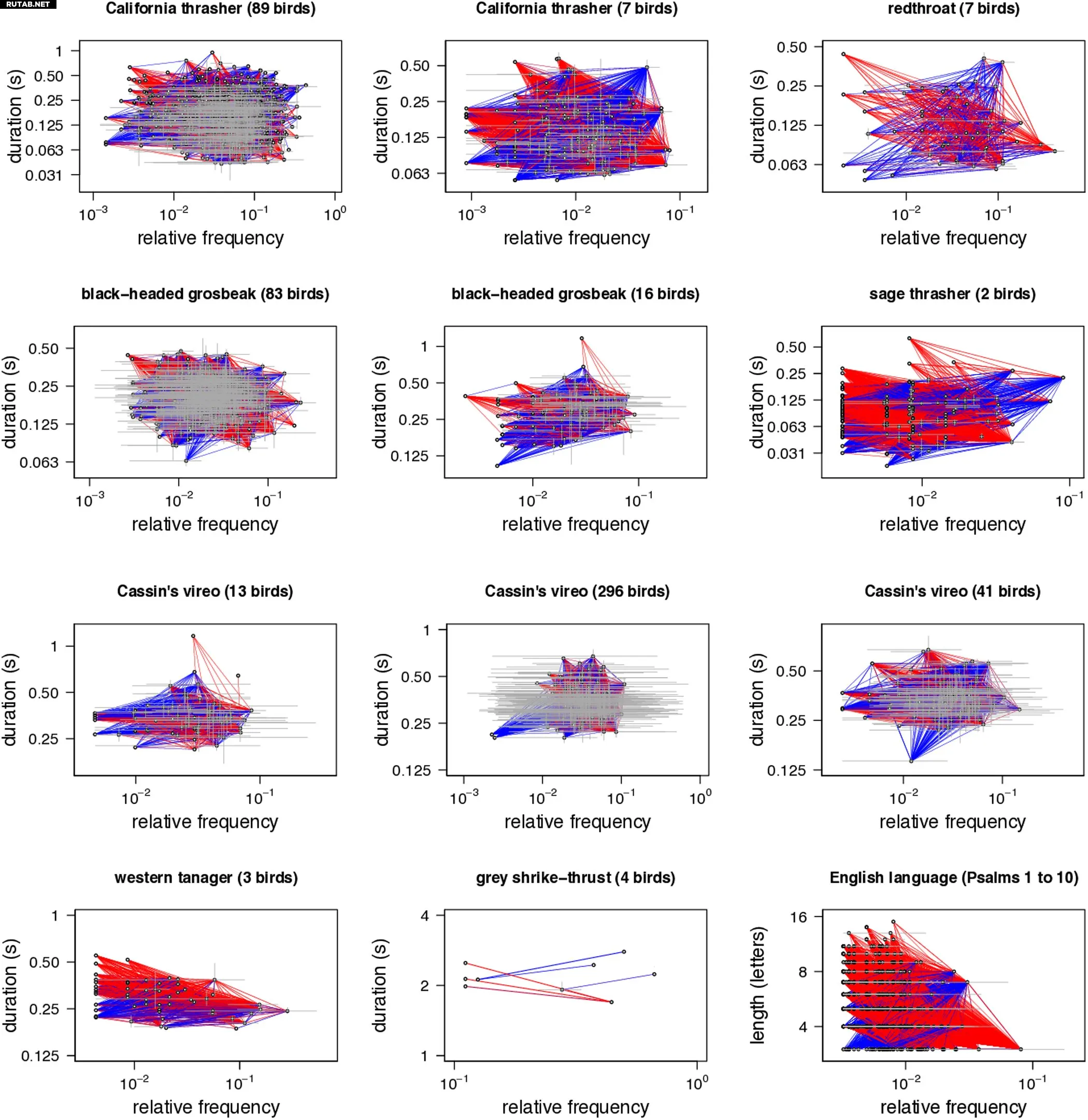

Соответствие между длительностью типов фраз и частотой их использования у 11 популяций птиц. Автор: PLOS Computational Biology (2025). DOI: 10.1371/journal.pcbi.1013228

Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали новый метод изучения ZLA в птичьих песнях, который фокусируется на том, как часто отдельные особи используют определённые типы нот и как долго эти ноты длятся. Это позволило анализировать коммуникацию на индивидуальном, а не популяционном уровне.

Затем они применили этот метод с помощью нового инструмента с открытым исходным кодом под названием ZLAvian, который сравнивает реальные звуковые паттерны с смоделированными, чтобы определить наличие ZLA.

Используя ZLAvian, команда проанализировала более 600 песен 11 популяций птиц, представляющих семь разных видов. Хотя отдельные популяции не всегда демонстрировали явные признаки ZLA, при объединении данных проявилась чёткая закономерность: более часто используемые фразы в птичьих песнях в среднем были короче.

Соавтор исследования доктор Ребекка Льюис, специалист по охране природы в Честерском зоопарке, отметила: «Изучение ZLA в птичьих песнях гораздо сложнее, чем в человеческом языке. У птиц часто очень мало типов нот, особи даже одного вида могут сильно различаться по репертуару, а классификация нот тоже непроста.

Наше исследование показало, что при поиске языковых закономерностей важно рассматривать широкий спектр видов. Мы надеемся, что ZLAvian упростит другим учёным изучение этих закономерностей не только у птиц, но и у других животных в будущем».

Учёные подчеркивают, что для подтверждения результатов необходимы дальнейшие исследования с участием большего числа видов птиц.

Дополнительная информация: R. Tucker Gilman et al, Does Zipf's law of abbreviation shape birdsong?, PLOS Computational Biology (2025). DOI: 10.1371/journal.pcbi.1013228

Источник: University of Manchester

0 комментариев