Как бактерии-симбионты с минимальным геномом поддерживают насекомых-хозяев

Жук-листоед Donacia marginata. Автор: Мартин Кальтенпот

Многие насекомые живут в симбиозе с определёнными видами бактерий. Эти бактерии вносят важный вклад в питание, пищеварение, детоксикацию, размножение и защиту своих хозяев. Из-за тесного сосуществования с насекомыми симбионты часто теряют гены, отвечающие за метаболические продукты, которые также предоставляются их хозяевами в ходе коэволюции. Один из таких примеров — симбионты жуков-листоедов, которые сохраняют очень маленький геном, содержащий только гены, важные для развития жука.

Интересно, что личинки и взрослые особи жуков имеют разный рацион: личинки питаются бедным аминокислотами корневым соком, а взрослые особи поедают листья и цветы с трудноусвояемыми клеточными стенками. Симбиотические бактерии поддерживают личинок, производя аминокислоты, тем самым дополняя их рацион. Они также помогают взрослым жукам, вырабатывая фермент, расщепляющий растительные клеточные стенки. Однако не все симбионты одинаково полезны на разных этапах жизни.

Разнообразие симбиотических функций бактерий

Отдел симбиоза насекомых под руководством Мартина Кальтенпота провёл детальное исследование симбионтов жуков-листоедов. Все эти жуки содержат один и тот же вид симбионта. Однако исследователи обнаружили, что в некоторых случаях симбионт утратил способность производить ферменты для расщепления трудноусвояемых растительных клеточных стенок. Учёные предположили, что выработка этих ферментов полезна только для взрослых жуков.

Исследование опубликовано в журнале EMBO Reports.

«Существует два типа симбиотических ассоциаций у жуков-листоедов. С одной стороны, есть виды жуков, у которых симбионт полезен на обоих этапах жизни; с другой — те, у которых только личинки получают прямую выгоду от симбионта. Изначально мы хотели понять, подтвердит ли экспрессия генов симбионта эту гипотезу, а также отличается ли регуляция экспрессии генов у видов с одним или двумя преимуществами — и, учитывая малый размер генома, возможна ли такая регуляция вообще», — объясняет первый автор исследования Ана Карвалью.

Активность генов симбионтов жуков-листоедов адаптирована к потребностям хозяев на разных стадиях развития.

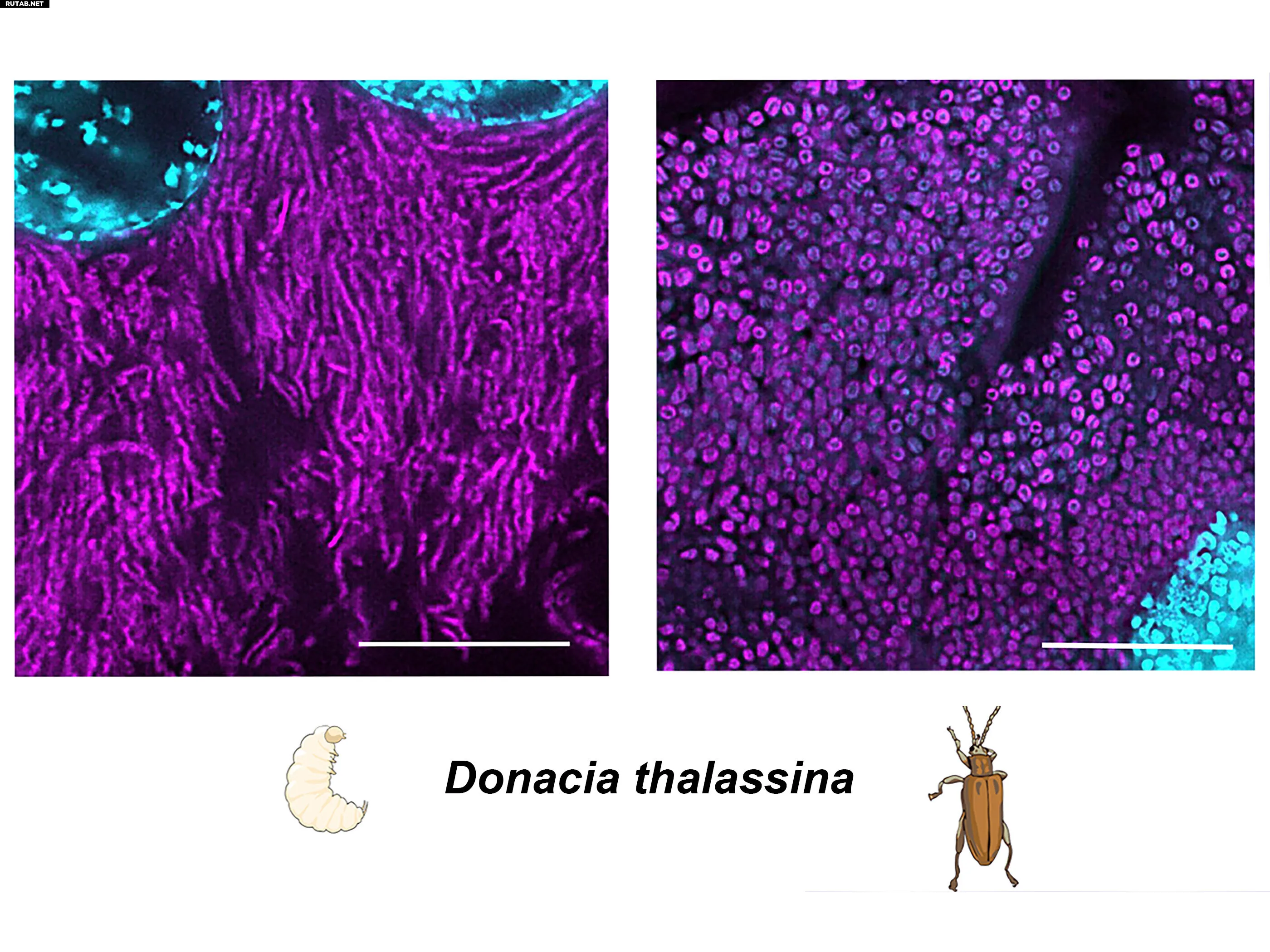

Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) показывает, что симбиотические бактерии у личинок водяного жука (более вытянутые) имеют иную форму клеток, чем у взрослых жуков (более округлые). Автор: EMBO Reports (2025). DOI: 10.1038/s44319-025-00525-2

Карвалью и её коллеги использовали РНК-секвенирование, анализ ферментативной активности и флуоресцентную гибридизацию in situ (FISH), чтобы изучить экспрессию генов, пищеварительную активность жуков и их симбионтов, а также локализацию и форму клеток симбионтов у четырёх видов жуков-листоедов на разных стадиях развития.

«Мы обнаружили, что симбионт последовательно усиливает экспрессию генов биосинтеза аминокислот на личиночной стадии у всех четырёх видов жуков. Мы также наблюдали координацию между экспрессией ферментов, расщепляющих клеточные стенки растений у хозяина и симбионта на взрослой стадии, что подчёркивает, как тонкая настройка экспрессии генов может оптимизировать пользу симбиоза», — говорит Карвалью.

Команда не только обнаружила изменения в экспрессии генов на разных стадиях развития жуков, но и с помощью методов визуализации показала, что симбионт меняет форму клеток в течение жизненного цикла. Это может быть связано с изменением его метаболической функции на личиночной и взрослой стадиях хозяина.

Пластичность экспрессии генов даже при изменении условий среды

Поскольку одной из целей исследования было выяснить, может ли симбионт регулировать экспрессию генов, несмотря на малый размер генома, команда также изучила возможные различия в реакции на колебания температуры, с которыми сталкиваются жуки-листоеды в течение жизни. Для этого личинок подвергали двум температурным режимам в течение месяца: с колебаниями между 12 °C и 8 °C, а также между 22 °C и 14 °C.

Несмотря на сильно сокращённый геном и регуляторный аппарат, обнаружилась чёткая температурозависимая картина экспрессии генов. Симбионт активировал разные гены в зависимости от температуры. Например, в холодных условиях он включал механизм стрессового ответа, который у свободноживущих бактерий обычно реагирует на тепло, но в данном случае, по-видимому, эволюционировал для реакции на низкие температуры.

Хотя исследование даёт ответы на многие вопросы, оно также ставит новые. Какие функции выполняют оставшиеся регуляторы генов (транскрипционные факторы) у симбионтов, и как контролируются определённые гены в их отсутствие? Почему симбионты меняют форму и какую пользу это приносит им и их хозяину? Для прояснения этих вопросов потребуются дальнейшие эксперименты с жуками-листоедами или более удобными моделями насекомых и бактерий.

«Наши результаты показывают, что даже маленькие геномы симбионтов могут регулировать некоторые очень важные процессы, демонстрируя, что контролируемый метаболизм возможен при минимальном наборе генов. Теперь мы хотели бы глубже понять, как именно работает метаболическая координация между хозяином и симбионтом», — подводит итог Кальтенпот.

Дополнительная информация: Ana S P Carvalho et al, Symbionts with eroded genomes adjust gene expression according to host life-stage and environment, EMBO Reports (2025). DOI: 10.1038/s44319-025-00525-2

Источник: Общество Макса Планка

0 комментариев