Генетическое исследование раскрыло подробную историю населения Южного Кавказа

Мцхета, древняя столица Иберийского царства, и слияние рек Кура и Арагви, примерно в 20 километрах к северу от Тбилиси, Грузия. В этом исследовании анализировалась ДНК людей, похороненных на кладбище Самтавро — небольшое белое здание справа на фото. У некоторых из этих индивидов были обнаружены искусственно деформированные черепа. Мцхета была экономической и политической столицей Иберийского царства почти тысячу лет, до V века н.э., а также центром ранней христианизации. Автор: Харальд Рингбауэр

Международная команда исследователей из Германии, Грузии, Армении и Норвегии проанализировала древнюю ДНК 230 человек из 50 археологических памятников Грузии и Армении.

В рамках проекта Max Planck-Harvard Research Center for the Archaeoscience of the Ancient Mediterranean, которым совместно руководят Йоханнес Краузе, директор Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, и Филипп Штокхаммер, профессор Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, это исследование реконструирует генетические взаимодействия населения Южного Кавказа на протяжении времени вплоть до уровня индивидуальной мобильности.

Работа опубликована в журнале Cell.

Преимущественно постоянное происхождение с следами миграций бронзового века

Охватывая период от раннего бронзового века (около 3500 г. до н.э.) до после эпохи Великого переселения народов (около 500 г. н.э.), исследование показывает, что население Южного Кавказа сохраняло преимущественно постоянный генетический профиль.

«Сохранение глубоко укоренённого местного генофонда через несколько смен материальной культуры является исключительным», — говорит популяционный генетик Харальд Рингбауэр, чья исследовательская группа в Институте эволюционной антропологии Макса Планка возглавила это исследование. «Это выделяется на фоне других регионов Западной Евразии, где многие изменения были связаны с существенным перемещением людей».

Несмотря на общую генетическую преемственность, исследование также обнаружило свидетельства миграций из соседних регионов. В частности, в поздние фазы бронзового века часть генетического состава региона восходит к людям из Анатолии и евразийских степных скотоводов — что отражает культурный обмен, технологические инновации, погребальные практики и расширение экономических систем, таких как кочевое скотоводство. После этого периода численность населения в регионе увеличилась, а генетические признаки смешения стали более кратковременными или ограниченными отдельными мобильными индивидами.

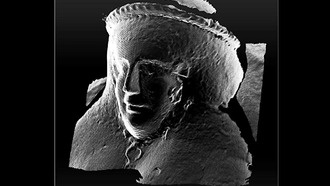

Отбор проб человеческих останков в антропологической коллекции Тбилисского государственного университета. Международная исследовательская группа, соавторы этого исследования, изучает образцы для анализа древней ДНК в Институте эволюционной антропологии Макса Планка. Слева направо: Харальд Рингбауэр, Гуннар Нойман и Нино Таварткиладзе. На переднем плане видны несколько деформированных черепов, которые также были проанализированы в этом исследовании. Автор: Шорена Лалиашвили

Деформация черепа: введена миграцией, затем стала местной традицией

Одним из самых поразительных открытий исследования стали раннесредневековые индивиды из Иберийского царства, расположенного на территории современной восточной Грузии, у которых были обнаружены искусственно деформированные черепа. Эта культурная практика долгое время связывалась с населением Центрально-Евразийских степей.

«Мы идентифицировали множество индивидов с деформированными черепами, которые генетически были центральноазиатами, и даже обнаружили прямые генеалогические связи с аварами и гуннами», — говорит ведущий автор и генетик Эйрини Скуртаниоти из Института эволюционной антропологии Макса Планка и Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана. «Однако наши анализы показали, что большинство этих индивидов были местными жителями, а не мигрантами. Это яркий пример культурного заимствования практики, которая, вероятно, была распространена в регионе кочевыми группами».

Лиана Биладзе, руководитель Антропологической исследовательской лаборатории Тбилисского государственного университета в Грузии и соавтор исследования, подтверждает значимость этого открытия: «Ранее мы рассматривали этот вопрос через сравнительные морфометрические анализы. Теперь анализ древней ДНК создал совершенно новую линию доказательств, помогая нам получить более определённые ответы».

Плавильный котёл разнообразного происхождения

Исследование также подчёркивает, как городские центры и ранние христианские поселения в восточной Грузии стали плавильными котлами для людей, начиная с поздней античности. Это ещё раз подчёркивает давнюю роль Кавказа как динамичной культурной и генетической границы.

«Исторические источники упоминают, как Кавказские горы служили одновременно и барьером, и коридором для миграции в поздней античности. Наше исследование показывает, что увеличение индивидуальной мобильности было ключевой особенностью возникающих городских центров в регионе», — говорит Сяовэнь Цзя, соавтор исследования и аспирант Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана.

Это исследование устанавливает новый стандарт для понимания истории населения регионов, которые долгое время оставались без внимания археогенетики.

Дополнительная информация: The Genetic History of the Southern Caucasus from the Bronze Age to the Early Middle Ages: 5000 years of genetic continuity despite high mobility, Cell (2025). DOI: 10.1016/j.cell.2025.07.013

Источник: Общество Макса Планка

0 комментариев