Учёные обнаружили «скоростной лимит» для инновационных сетей, предотвращающий коллапс системы

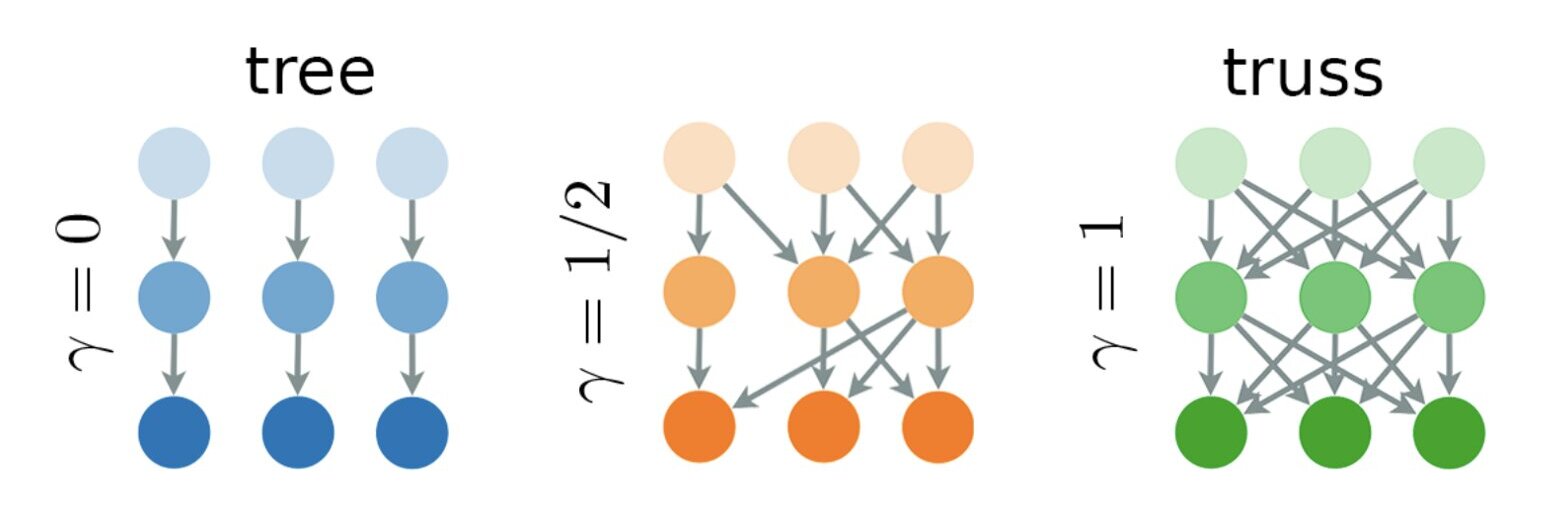

Пространство возможного в виде направленного графа: оно расширяется вниз за счёт новых идей («смежного возможного») и сужается вверх из-за устаревающих концепций («смежного устаревшего»). Показатель связности γ варьируется от древовидной структуры (0) до ферменной (1). Автор: Complexity Science Hub

Исследование показывает, что хотя связи между инновациями ускоряют открытия, они также резко повышают риск полного краха системы — при этом «золотая середина» для устойчивых инноваций оказалась удивительно узкой.

Инновации стали ключевым фактором глобального влияния. Будь то гонка за лидерство в искусственном интеллекте, разработка технологий чистой энергии или поиск медицинских прорывов, такие игроки, как Китай, США и Европейский Союз, инвестируют миллиарды в исследования и разработки, чтобы обеспечить следующий технологический скачок — а вместе с ним и экономическое, и стратегическое преимущество.

Однако, как показывает новое исследование Complexity Science Hub (CSH), опубликованное в Physical Review Research, долгосрочные инновации устойчивы только при определённых структурных условиях. Во-первых, инновации могут сохраняться во времени только при балансе с «экcновацией» — утратой или забыванием старых возможностей.

«Во-вторых, мы обнаружили интересный компромисс: хотя больше связей между инновациями ускоряет открытия, они также увеличивают риск полного краха системы», — говорит исследователь CSH Эдди Ли, ведущий автор исследования.

Эффект карточного домика

Ли и его коллега Эрнесто Ортега-Диас создали модель, показывающую, что по мере увеличения взаимосвязей между различными возможными инновациями — например, когда достижения в одной области, такой как машинное обучение, напрямую ускоряют развитие других, таких как разработка лекарств или робототехника — система становится более «ферменной».

В таких структурах инновации движутся быстрее, но система также становится более хрупкой: растущее множество возможных направлений затрудняет устойчивость инновационных траекторий, что приводит к коллапсу. «Золотая середина для устойчивых инноваций оказалась удивительно узкой», — отмечает Ли.

«Это как эволюционный скоростной лимит, — продолжает он. — Если слишком сильно форсировать инновации в высокосвязанных структурах, вся система рухнет. Это похоже на попытку слишком быстро построить карточный домик — чем быстрее вы действуете, тем вероятнее, что всё развалится».

Технологическая vs. биологическая эволюция

Исследование также рассматривает фундаментальные различия между тем, как биологическая эволюция и технологическое развитие перемещаются в «пространстве возможного» — области всех потенциальных инноваций.

«Представьте эволюцию как восхождение по дереву — каждый вид может следовать только одному конкретному пути мутаций, чтобы достичь своего состояния, — объясняет Ли. — Но технология больше похожа на ферму или каркас, где множество путей могут привести к одной и той же инновации. Можно представить мир, где электромобили появились раньше двигателей внутреннего сгорания или где квантовые вычисления предшествовали транзисторам».

Как обнаружили исследователи, это структурное различие имеет глубокие последствия для выживания системы.

Новая модель

Чтобы понять тонкий баланс между инновацией (созданием новых возможностей) и эксновацией (утратой возможностей из-за устаревания или исчезновения), Ли и его коллеги разработали математическую модель. В ней каждый узел представляет потенциальную инновацию в «пространстве возможного», а агенты — например, компании или виды — перемещаются по этому пространству, открывая новые возможности, вымирая или влияя на других.

Эти динамики описываются как два противоположных фронта: инновационный фронт, продвигающийся в «смежное возможное», и эксновационный фронт, удаляющий устаревшие узлы.

Команда выделила три возможных исхода для любой системы: неконтролируемый рост, катастрофический коллапс или хрупкое сбалансированное состояние. Удивительно, но исследователи также обнаружили четвёртый режим — так называемые «византийские» фазы, где разнообразие сохраняется на высоком уровне, но изменения происходят медленно.

«Больше всего нас поразило, насколько мала становится стабильная область при добавлении связей, — отмечает Ли. — В высокосвязанных системах почти каждый путь ведёт к вымиранию. Это отрезвляющее напоминание, что большая связность не всегда лучше».

Широкие последствия

Исследование предполагает, что многие устойчивые и разнообразные системы в природе и обществе могут обязаны своим выживанием меньшему количеству взаимосвязей, чем можно было бы ожидать. Этот принцип «меньше значит больше» может быть применён в различных областях — от управления экосистемами до инновационной политики.

Результаты имеют значение для множества сфер:

- Технологии: По мере роста диверсификации технологических систем исследование предупреждает о повышенной хрупкости. Быстрые инновации могут привести к неустойчивому разнообразию.

- Экономика: Модель даёт новое понимание «созидательного разрушения» Шумпетера, показывая, как разнообразие экономик влияет на устойчивость инноваций.

- Биология: Исследование предполагает, что фрагментация и повторное соединение экосистем важны для разнообразия жизни. Меньшее смешение может повышать устойчивость, предотвращая критическое снижение численности популяций.

«Мы привыкли думать, что больше связей означает большую устойчивость, — говорит Ортега-Диас. — Но наша работа показывает, что может быть и наоборот. Иногда именно разделение путей позволяет разнообразию процветать».

Подробнее: Edward D. Lee et al, Innovation-exnovation dynamics on trees and trusses, Physical Review Research (2025). DOI: 10.1103/ynwt-7g91

Источник: Complexity Science Hub Vienna

0 комментариев