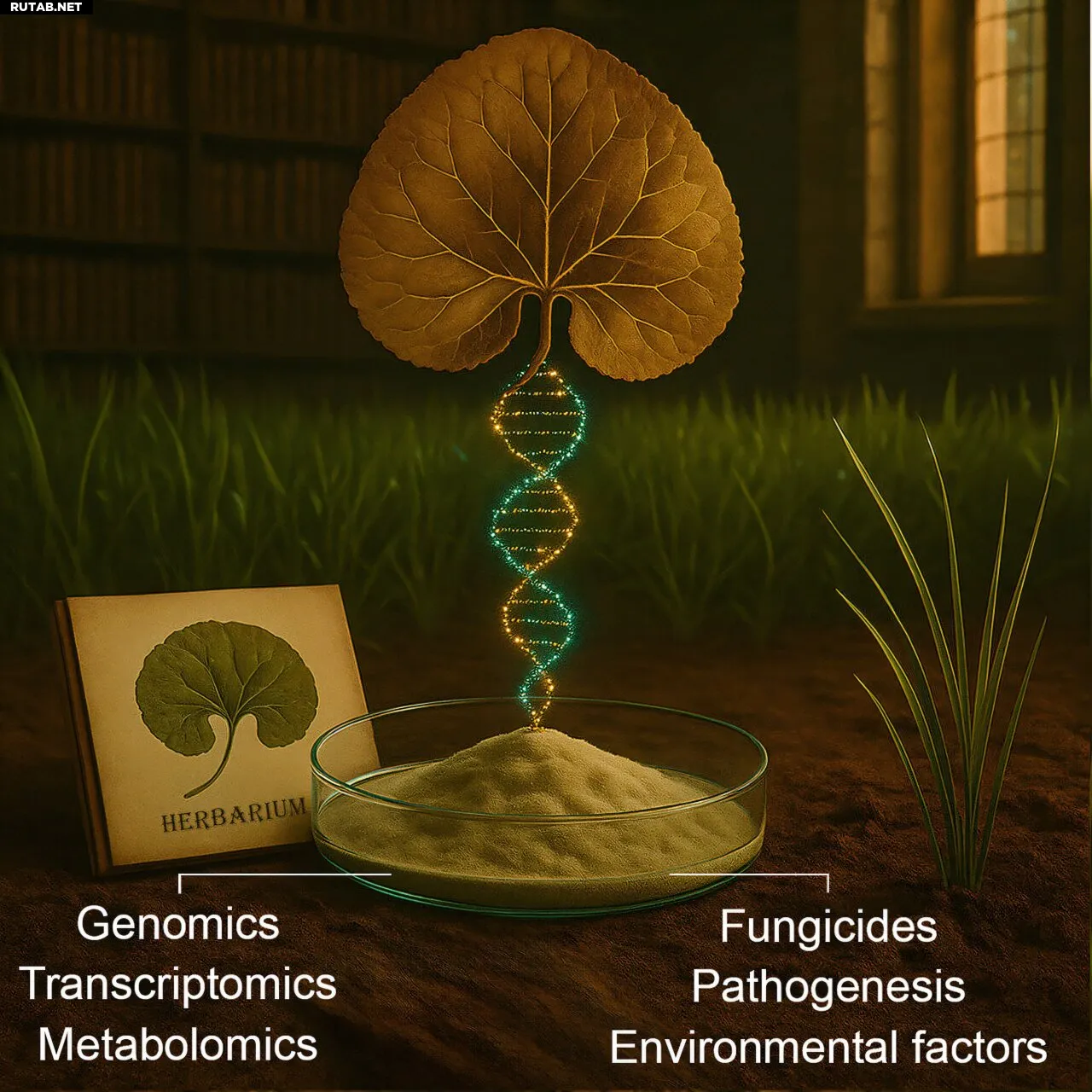

Учёные оживили 80-летние грибы, чтобы понять эволюцию сельского хозяйства

Botrytis fabae на листьях растения Vicia, собранный в 1943 году в Анкаре, Турция. Автор: Коллекция фитопатогенных грибов Национального гербария NNHC-HUJI | Фото: Даган Саде

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме успешно оживили образцы грибов, собранные более 80 лет назад, что позволило получить новые данные о том, как промышленное сельское хозяйство изменило невидимые экосистемы, поддерживающие мировое производство продуктов питания.

Исследование, опубликованное в журнале iScience, проводилось под руководством доктора Дагана Саде при участии профессора Гилы Кахилы из Факультета сельского хозяйства, питания и окружающей среды имени Роберта Х. Смита. В работе также участвовали коллеги из Еврейского университета, Тель-Авивского университета, Университета Бен-Гуриона и Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов.

Учёные сосредоточились на Botrytis cinerea — широко распространённом патогене растений, вызывающем серую гниль у более чем 200 видов сельскохозяйственных культур. Этот гриб представляет серьёзную угрозу для сельского хозяйства, ежегодно нанося ущерб в миллиарды долларов (десятки миллиардов рублей) и создавая проблемы для продовольственной безопасности, торговли и экологии.

Но что произойдёт, если оживить грибы из эпохи до появления синтетических удобрений и фунгицидов, до того, как «Зелёная революция» коренным образом изменила методы выращивания продуктов?

Чтобы выяснить это, команда восстановила два штамма Botrytis cinerea, хранившиеся в Национальной коллекции естественной истории Еврейского университета с начала 1940-х годов — задолго до того, как современные агрохимикаты стали стандартом в сельском хозяйстве. Эти исторические образцы были тщательно реанимированы и подвергнуты передовым анализам, включая полногеномное секвенирование, транскриптомику (профилирование экспрессии генов) и метаболомику (химическое профилирование).

Результаты оказались поразительными: исторические штаммы показали значительные генетические и поведенческие различия по сравнению с современными лабораторными штаммами того же гриба. В частности, выяснилось:

- Сниженные признаки устойчивости к фунгицидам, что стало характерной чертой современных штаммов из-за интенсивного использования химикатов;

- Различия в патогенности: некоторые признаки указывают на то, что исторические грибы были менее специализированными и агрессивными, чем их современные аналоги;

- Адаптация к различным условиям окружающей среды, включая устойчивость к pH и специфичность к хозяину.

«Эти грибы тихо эволюционировали в ответ на всё, что мы делали в сельском хозяйстве за последние 80 лет, — пояснили исследователи. — Сравнивая древние и современные штаммы, мы можем измерить биологическую цену человеческого вмешательства — и научиться делать лучше».

Графическая аннотация. Автор: iScience (2025). DOI: 10.1016/j.isci.2025.112904

Окно в сельскохозяйственное прошлое — и будущее

Исследование имеет широкие последствия. В эпоху изменения климата, чрезмерного использования пестицидов и ухудшения здоровья почвы понимание того, как патогены растений адаптируются к деятельности человека, является ключом к разработке устойчивых систем земледелия. Оживление исторических микроорганизмов предоставляет базис для этого понимания — способ отличить естественные эволюционные изменения от тех, что вызваны антропогенным воздействием.

«Коллекции естественной истории всегда были ценными для таксономии и музейной науки, — отметили учёные. — Но эта работа показывает, что они также являются динамичными ресурсами для современной биологии. Они позволяют нам „перемотать“ микробную эволюцию и предсказать будущие тенденции в заболеваниях растений».

Исследование также вносит вклад в глобальные усилия по прогнозированию и управлению вспышками заболеваний растений. Раскрывая, как патогены адаптировались к прошлым изменениям окружающей среды, учёные могут лучше моделировать будущие риски и разрабатывать устойчивые стратегии защиты урожая — потенциально снижая зависимость от химических обработок, которые вредят экосистемам и ускоряют развитие устойчивости.

Оживление не только образцов

Успех этого проекта говорит о более широком научном движении: превращении биологических архивов в инструменты для решения вызовов XXI века. Будь то изменение климата, устойчивость к антибиотикам или снижение биоразнообразия, многие из самых насущных проблем сегодня требуют исторического контекста для их решения.

«Эта работа — прекрасный пример того, как прошлое и будущее могут пересекаться через науку, — подчеркнули исследователи. — Мы вернули что-то к жизни не из ностальгии, а чтобы помочь построить более устойчивую сельскохозяйственную систему».

Проект был реализован в сотрудничестве с экспертами в области геномики, микробиологии и метаболомики. Команда надеется, что результаты вдохновят другие учреждения пересмотреть скрытый потенциал своих биологических коллекций — и продвигать более междисциплинарные подходы к решению глобальных продовольственных и экологических кризисов.

Дополнительная информация: Даган Саде и др., From herbarium to life: Implications of reviving historical fungi for modern plant pathology and agriculture, iScience (2025). DOI: 10.1016/j.isci.2025.112904

Источник: Еврейский университет в Иерусалиме

0 комментариев