Исследование генов бифидобактерий поможет создать персонализированные пробиотики

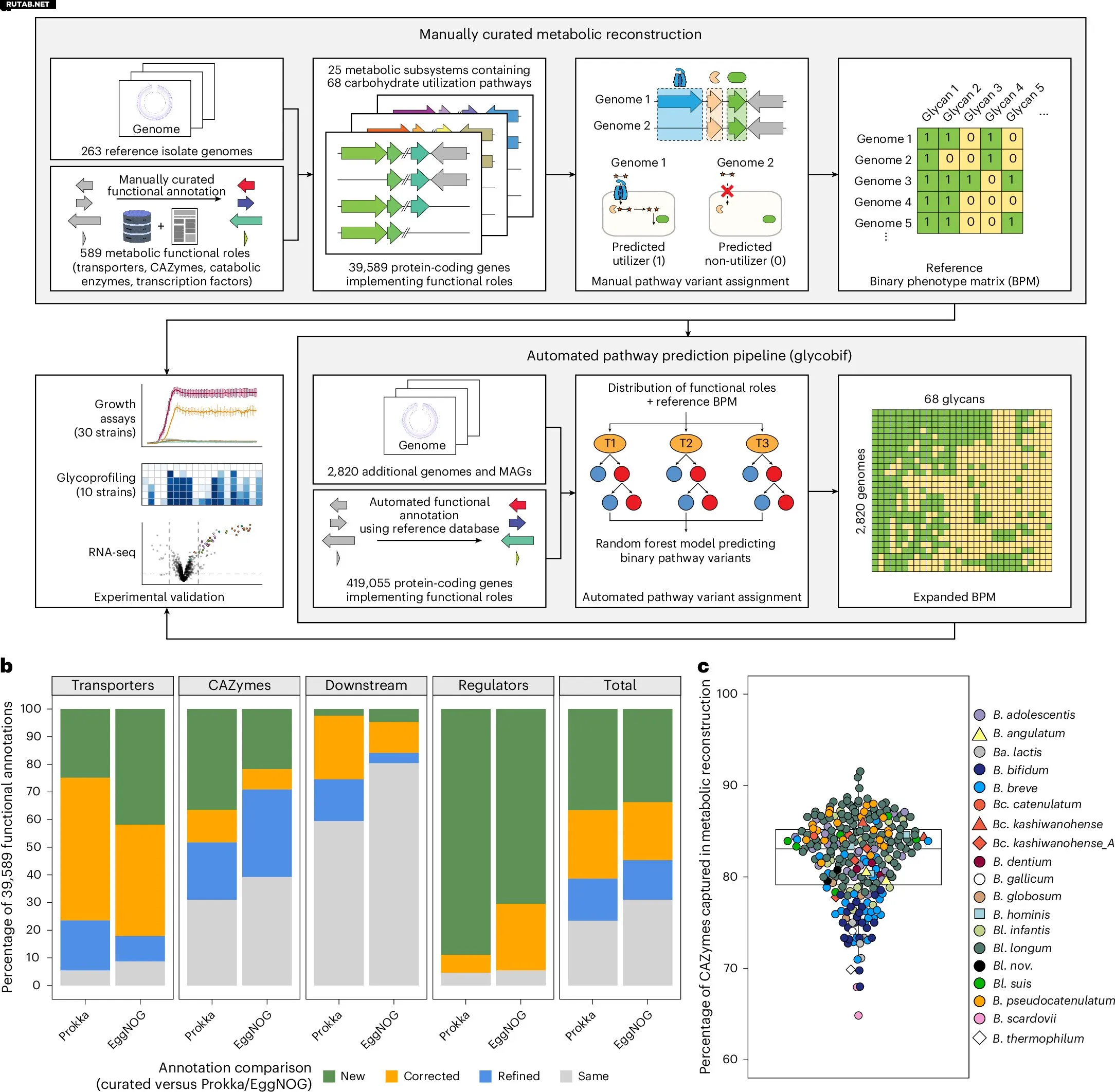

Компьютерная реконструкция метаболизма углеводов у бифидобактерий. Автор: Nature Microbiology (2025). DOI: 10.1038/s41564-025-02056-x

Пробиотики становятся важным инструментом в неонатологии для профилактики кишечных заболеваний, таких как некротизирующий энтероколит. В США примерно каждый десятый недоношенный ребенок получает пробиотическую терапию, которая, согласно исследованиям, снижает смертность от всех причин.

Часто в состав пробиотиков входят штаммы бактерий рода Bifidobacterium. Эти микроорганизмы особенно распространены в кишечнике детей, особенно находящихся на грудном вскармливании, и считаются полезными для здоровья.

«Бифидобактерии обладают множеством положительных свойств, начиная с подавления роста патогенных бактерий за счет конкуренции за пространство и питательные вещества», — объясняет Александр Арзамасов, доктор философии, научный сотрудник Sanford Burnham Prebys. «Они также способствуют развитию иммунной системы младенца».

Ученые пытались использовать пробиотики для помощи младенцам с недостаточным питанием. Исследования показали, что пробиотики способствуют набору веса у детей с тяжелой острой недостаточностью питания в Бангладеш, однако полезные бактерии не закреплялись в их микробиоме, как ожидалось на основе тестов в США.

«Мы предположили, что штамм может быть менее эффективным, потому что он не адаптирован к местному рациону бангладешских детей», — отметил Андрей Остерман, профессор Центра наук о данных Sanford Burnham Prebys. «Мы подумали, что сможем предсказать, какие штаммы будут лучше развиваться в разных условиях, что позволит подбирать пробиотики с учетом места проживания и рациона ребенка».

Остерман, Арзамасов и их коллеги из Медицинской школы Вашингтонского университета, Университета Сабанджи и Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали в журнале Nature Microbiology исследование, демонстрирующее возможность предсказания адаптации бифидобактерий к питательным веществам путем анализа распределения сотен метаболических генов в тысячах геномов Bifidobacterium.

Ученые сначала определи гены, отвечающие за расщепление углеводов для получения энергии.

«Когда мы едим, многие углеводы, особенно сложные волокна, не перевариваются нашим организмом, — пояснил Арзамасов, ведущий автор исследования. — Вместо этого они попадают в толстый кишечник, где могут быть переработаны кишечными бактериями».

Проанализировав 263 генома Bifidobacterium и объединив данные сотен ранее опубликованных исследований, команда реконструировала 68 метаболических путей, определяющих способность бактерий перерабатывать конкретные углеводы. Затем с помощью искусственного интеллекта они проанализировали более 2800 дополнительных геномов, чтобы предсказать способность бактерий усваивать каждый из 68 идентифицированных гликанов.

Ученые проверили свои прогнозы на 30 географически разнообразных штаммах, наблюдая их рост на 43 углеводах. Точность предсказаний составила более 94%.

Исследователи обнаружили различия в усвоении углеводов в зависимости от региона, рациона и образа жизни. Например, штаммы из Бангладеша могли перерабатывать как углеводы грудного молока, так и растительные волокна, что, вероятно, связано с переходом детей от молока к твердой пище.

«Мы обнаружили, что эти бангладешские штаммы имеют уникальные генетические кластеры и метаболические особенности, не встречающиеся у других изолятов», — отметил Арзамасов. «Это подчеркивает важность изучения микробиомов в малоисследованных популяциях».

Исследование предоставляет базу для разработки персонализированных пробиотиков, учитывающих особенности питания и региона проживания.

«Теперь мы можем точно предсказать, какие питательные вещества поддерживают рост конкретных штаммов, — сказал Остерман. — Это открывает путь к созданию более эффективных пробиотиков и дополнительных продуктов питания».

Дополнительная информация: Aleksandr A. Arzamasov et al, Integrative genomic reconstruction reveals heterogeneity in carbohydrate utilization across human gut bifidobacteria, Nature Microbiology (2025). DOI: 10.1038/s41564-025-02056-x

0 комментариев