Сахар из океана влияет на образование льда в облаках Южного полушария

Активные процессы обмена происходят между океаном и атмосферой. На фото — переходная зона между открытым морем и шельфовым ледником. Снимки сделаны в 2019 году во время экспедиции PI-ICE с участием исследователей из TROPOS. Автор: Себастьян Цеппенфельд, TROPOS

Современные климатические модели до сих пор не могли адекватно воспроизвести облака над Южным океаном вокруг Антарктиды. Международная команда учёных сделала важный шаг к заполнению этого пробела. Исследователи доказали, что большинство ледяных ядер в атмосфере этого региона образуются благодаря сахаристым соединениям из морских микроорганизмов в воде.

Эти соединения попадают в чистый воздух над океаном через морские брызги и испарение, вызывая замерзание капель воды и влияя на формирование облаков и осадков. Образование льда в облаках значительно воздействует на климат, поскольку ледяные частицы отражают солнечный свет гораздо сильнее, чем облака из чистой воды.

Результаты подчёркивают важность биологических источников для формирования осадков в удалённых морских регионах, таких как Антарктика. Исследователи из Института тропосферных исследований имени Лейбница (TROPOS) и Арктического университета Норвегии в Тромсё опубликовали своё исследование в журнале Environmental Science & Technology.

Процессы образования льда влияют на радиационные свойства, формирование осадков и, следовательно, на продолжительность жизни облаков. Лёд образуется благодаря так называемым ледяным нуклеирующим частицам (INP). В удалённых морских регионах, таких как Южный океан, где концентрация INP в чистой атмосфере низка, наблюдались значительные расхождения между моделями и измерениями. Поэтому лучшее понимание источников и свойств ледяных ядер необходимо для улучшения климатических моделей.

Уже более десяти лет известно, что макромолекулы, образующие лёд и производимые морскими микроорганизмами (грибами, простейшими или дрожжами), могут попадать в атмосферу через морские брызги. Для наземных источников уже есть данные, позволяющие связать эти макромолекулы с определёнными белками и полисахаридами.

Однако химическая природа этих макромолекул из морских источников оставалась неясной. «Во время экспедиции Polarstern PS106 в 2017 году мы наблюдали повышенные концентрации глюкозы в арктических образцах и пришли к выводу, что глюкоза может быть индикатором ледяных ядер в морской воде. Моносахарид глюкоза — это продукт распада полисахаридов», — объясняет доктор Себастьян Цеппенфельд из TROPOS.

В поверхностной плёнке океанов, отделяющей воду от атмосферы, обитает множество микроорганизмов: бактерии, водоросли, диатомеи, галоархеи, вирусы, дрожжи и грибы. Если роль водорослей и бактерий в производстве и разложении биомассы уже изучена, то морские грибы только начинают привлекать внимание учёных. Поскольку их потенциальная роль как ледяных ядер оставалась малоисследованной, команда сосредоточилась именно на них.

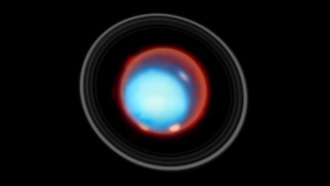

«В этом исследовании мы изучили образование льда полисахаридами морского происхождения, полученными от грибов и простейших, а также коммерчески доступными стандартными полисахаридами», — сообщает доктор Сьюзан Хартманн из TROPOS, которая проводила лабораторные тесты замерзания капель с помощью метода INDA (Ice Nucleation Droplet Array).

Результатом стала коллекция данных, показывающих, сколько ледяных ядер образуется при определённых температурах и какими компонентами. Эти данные — первые в своём роде для полисахаридов, производимых простейшими и грибами из морской воды.

Новое исследование подтвердило, что полисахариды объясняют общее количество биологических ледяных ядер в диапазоне от -15 до -20°C. Вместе с другими работами это даёт дифференцированную картину того, какие компоненты ответственны за образование льда в облаках Южного полушария:

- в тёплых облаках (ниже -2°C) — в основном белки,

- в умеренно холодных облаках (ниже -10°C) — полисахариды,

- в очень холодных облаках (ниже -20°C) — минеральная пыль.

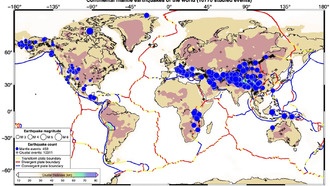

Поскольку в Южном полушарии мало источников минеральной пыли (например, пустынь), её роль в образовании льда в чистом воздухе над Антарктикой гораздо меньше, чем в Северном полушарии. Смешанные облака (содержащие и воду, и лёд) чаще всего находятся в диапазоне от -15 до -20°C — как раз там, где полисахариды становятся ключевыми ледяными ядрами.

«Наши симуляции показали, что при -15...-16°C полисахариды над огромными площадями океанов Южного полушария, вероятно, являются самыми важными ледяными ядрами — они вносят больший вклад в образование льда, чем минеральная пыль из пустынь, которую обычно считают основным типом ядер в климатических моделях. Это новое и важное открытие для климатологии», — подводит итог доктор Роланд Шрёднер из TROPOS, анализировавший данные с помощью глобальной модели TM5.

Исследование основано на многолетней работе трёх групп TROPOS: «Микрофизика аэрозолей» давно изучает образование льда в облаках, «Моделирование атмосферы» исследует влияние различных частиц на климат, а «Химия атмосферы» анализирует состав.

Учёные ранее измеряли концентрации полисахаридов в атмосфере во время экспедиций в Антарктиду, Арктику, тропическую Атлантику и на Шпицберген. Только объединив эти данные, удалось сделать новые выводы.

С точки зрения исследователей, эта работа подчёркивает важность естественных биологических компонентов в атмосфере и тесную связь биосферы и атмосферы в земной системе. Если в ближайшие десятилетия будут достигнуты амбициозные цели по защите климата, антропогенные выбросы уменьшатся, и естественные аэрозольные частицы станут ещё более значимыми для микрофизики облаков.

Облака в чистой среде (с малым количеством капель) более чувствительны к колебаниям концентрации аэрозолей. Поэтому Южное полушарие вокруг Антарктиды представляет особый интерес для исследований. С июля по октябрь 2025 года немецкий исследовательский самолёт HALO проведёт миссию «HALO-South», чтобы детально изучить взаимодействие облаков, аэрозолей и радиации над Южным океаном у Новой Зеландии под руководством TROPOS. Эти измерения дополнятся наземными наблюдениями.

Во время кампании «goSouth-2» исследователи из TROPOS и Лейпцигского университета вместе с партнёрами изучат облака Южного океана. Для этого мобильная система дистанционного зондирования аэрозолей и облаков LACROS будет развёрнута near Инверкаргилла на южной оконечности Новой Зеландии с сентября 2025 по март 2027 года.

Облака менее затронутого человеческой деятельностью Южного полушария хранят ещё много секретов, которые учёные из Лейпцига надеются раскрыть в ближайшие годы.

Дополнительная информация: Susan Hartmann et al, Polysaccharides─Important Constituents of Ice-Nucleating Particles of Marine Origin, Environmental Science & Technology (2025). DOI: 10.1021/acs.est.4c08014

0 комментариев