Новая карта обнаружила 332 подводных каньона в Антарктике — в пять раз больше, чем считалось ранее

Автор: Marine Geology (2025). DOI: 10.1016/j.margeo.2025.107608

Подводные каньоны — одни из самых впечатляющих и загадочных геологических образований на океанском дне. Однако на международном уровне учёные до сих пор раскрыли далеко не все их тайны, особенно в удалённых регионах Земли, таких как Северный и Южный полюса.

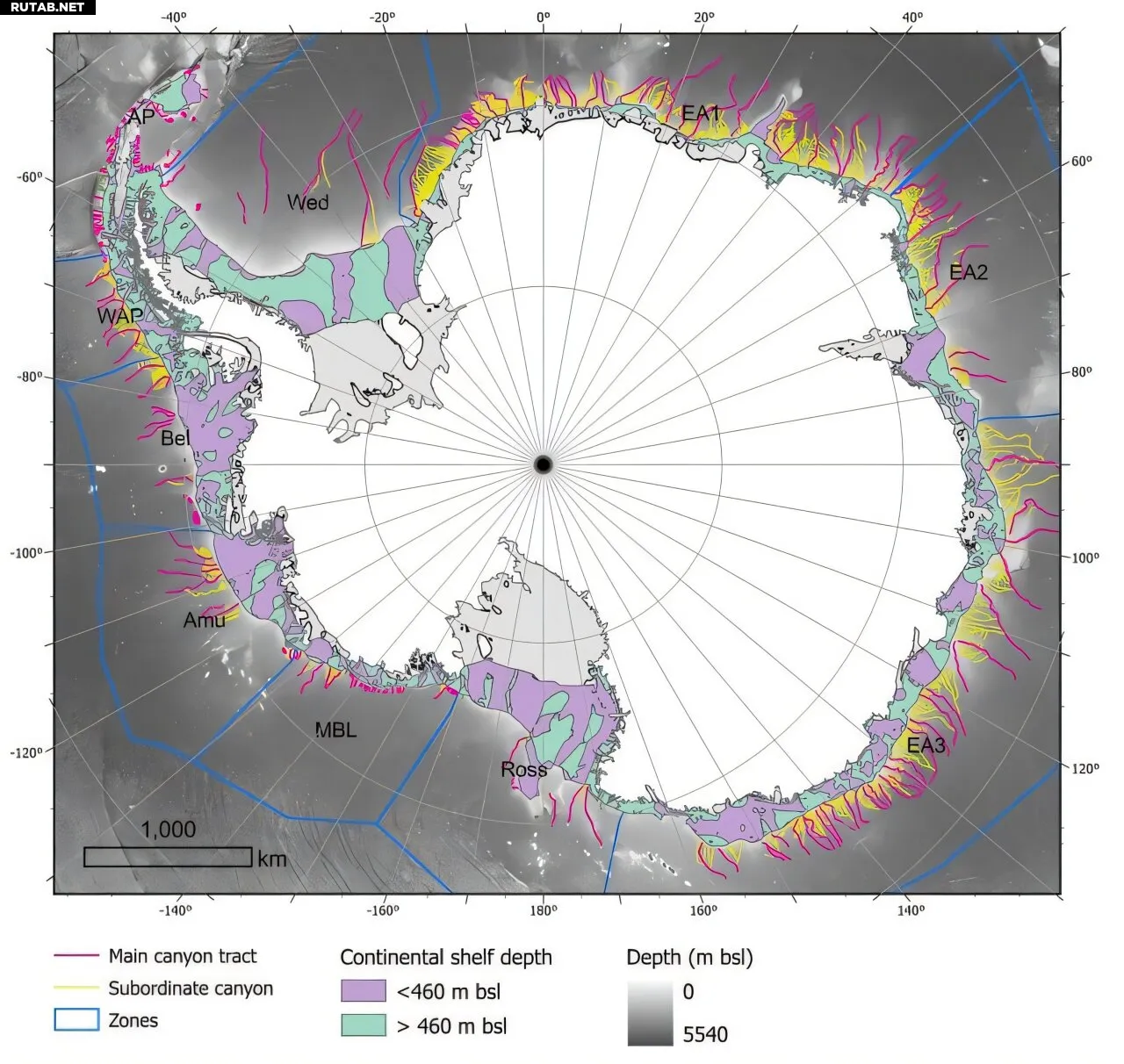

Теперь статья, опубликованная в журнале Marine Geology, представила самый детальный на сегодня каталог антарктических подводных каньонов, идентифицировав в общей сложности 332 каньонных системы, некоторые из которых достигают глубины более 4000 метров.

Каталог, который выявил в пять раз больше каньонов, чем предыдущие исследования, был составлен учёными Давидом Амбласом из Консолидированной исследовательской группы по морским геонаукам Университета Барселоны и Риккардо Аросио из Исследовательской группы морских геонаук Университетского колледжа Корка.

Их исследование показывает, что антарктические подводные каньоны могут оказывать более значительное влияние, чем считалось ранее, на океанические течения, истончение шельфовых ледников и глобальное изменение климата, особенно в уязвимых районах, таких как море Амундсена и части Восточной Антарктиды.

Подводные каньоны: различия между Восточной и Западной Антарктидой

Подводные каньоны, формирующие долины на морском дне, играют решающую роль в динамике океана: они транспортируют осадки и питательные вещества от побережья в глубоководные районы, соединяют мелководные и глубокие воды и создают места обитания с богатым биоразнообразием.

Учёные идентифицировали около 10 000 подводных каньонов по всему миру, но поскольку только 27% морского дна Земли отображено в высоком разрешении, реальное их количество, вероятно, выше. И несмотря на их экологическую, океанографическую и геологическую ценность, подводные каньоны остаются малоизученными, особенно в полярных регионах.

«Как и в Арктике, антарктические подводные каньоны похожи на каньоны в других частях мира, — объясняет Амблас. — Но они, как правило, крупнее и глубже из-за длительного воздействия полярного льда и огромных объёмов осадков, переносимых ледниками на континентальный шельф».

Кроме того, антарктические каньоны в основном формируются мутьевыми потоками — высокоскоростными течениями, несущими взвешенные осадки вниз по склону и размывающими долины, через которые они протекают. В Антарктике крутые склоны подводного рельефа в сочетании с обилием ледниковых отложений усиливают эффект этих течений и способствуют образованию крупных каньонов.

Новое исследование Амбласа и Аросио основано на версии 2 Международной батиметрической карты Южного океана (IBCSO v2) — самой полной и детальной карте морского дна в этом регионе. Учёные использовали новые высокодетализированные батиметрические данные и полуавтоматический метод идентификации и анализа каньонов, разработанный авторами. В общей сложности исследование описывает 15 морфометрических параметров, выявляющих поразительные различия между каньонами Восточной и Западной Антарктиды.

«Некоторые из проанализированных нами подводных каньонов достигают глубины более 4000 метров, — отметил Амблас. — Самые впечатляющие из них находятся в Восточной Антарктиде, где наблюдаются сложные разветвлённые системы каньонов. Эти системы часто начинаются с нескольких вершин у края континентального шельфа и сливаются в единый главный канал, который спускается в глубокий океан, пересекая крутые склоны континентального шельфа».

Аросио добавил: «Особенно интересно было увидеть различия между каньонами в двух основных антарктических регионах, поскольку раньше это не описывалось. Каньоны Восточной Антарктиды более сложные и разветвлённые, часто формирующие обширные системы с U-образными поперечными сечениями. Это указывает на длительное развитие под устойчивой ледниковой активностью и большее влияние как эрозионных, так и осадочных процессов. В отличие от них, каньоны Западной Антарктиды короче и круче, с V-образными сечениями».

По словам Амбласа, эта морфологическая разница подтверждает гипотезу о том, что Восточно-Антарктический ледяной щит сформировался раньше и прошёл более продолжительный этап развития. «Это уже предполагалось в исследованиях осадочных отложений, — сказал Амблас, — но до сих пор не было описано в крупномасштабной геоморфологии морского дна».

Аросио также пояснил: «Благодаря высокому разрешению новой батиметрической базы данных — 500 метров на пиксель по сравнению с 1–2 километрами на пиксель в предыдущих картах — мы смогли применить полуавтоматические методы более надёжно для идентификации, профилирования и анализа подводных каньонов».

«Сила нашего исследования заключается в комбинации различных техник, которые уже использовались в предыдущих работах, но теперь интегрированы в протокол. Мы также разработали скрипт для ГИС-программ, позволяющий рассчитывать широкий спектр морфометрических параметров каньонов всего за несколько кликов».

Подводные каньоны и изменение климата

Помимо своей впечатляющей географии, антарктические каньоны также способствуют обмену водами между глубоким океаном и континентальным шельфом, позволяя холодным плотным водам, формирующимся у шельфовых ледников, стекать в глубины океана и образовывать так называемую Антарктическую придонную воду, играющую ключевую роль в океанической циркуляции и глобальном климате.

Кроме того, эти каньоны направляют более тёплые воды, такие как Циркумполярные глубинные воды, из открытого моря к побережью. Этот процесс является одним из основных механизмов, вызывающих подтаивание и истончение плавучих шельфовых ледников, которые критически важны для стабильности внутренних ледников Антарктиды. Как объясняют Амблас и Аросио, когда шельфовые ледники ослабевают или разрушаются, континентальный лёд быстрее стекает в океан, что напрямую способствует повышению глобального уровня моря.

Исследование также подчёркивает, что современные модели океанической циркуляции, такие как используемые Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), не точно воспроизводят физические процессы, происходящие на локальных масштабах между водными массами и сложными топографиями, такими как каньоны.

Эти процессы, включая каналирование течений, вертикальное перемешивание и вентиляцию глубинных вод, крайне важны для формирования и трансформации холодных плотных водных масс, таких как Антарктическая придонная вода. Исключение этих локальных механизмов ограничивает способность моделей прогнозировать изменения в океанической и климатической динамике.

«Именно поэтому мы должны продолжать собирать высокодетализированные батиметрические данные в неисследованных районах, которые наверняка откроют новые каньоны, — заключают исследователи. — Также необходимо собирать наблюдательные данные как in situ, так и с помощью дистанционных датчиков, а также улучшать климатические модели, чтобы точнее отражать эти процессы и повышать достоверность прогнозов влияния изменения климата».

Больше информации: Riccardo Arosio et al, The geomorphometry of Antarctic submarine canyons, Marine Geology (2025). DOI: 10.1016/j.margeo.2025.107608

Источник: University of Barcelona

0 комментариев