Северная Атлантика сталкивается с учащением кластеров ураганов из-за потепления климата

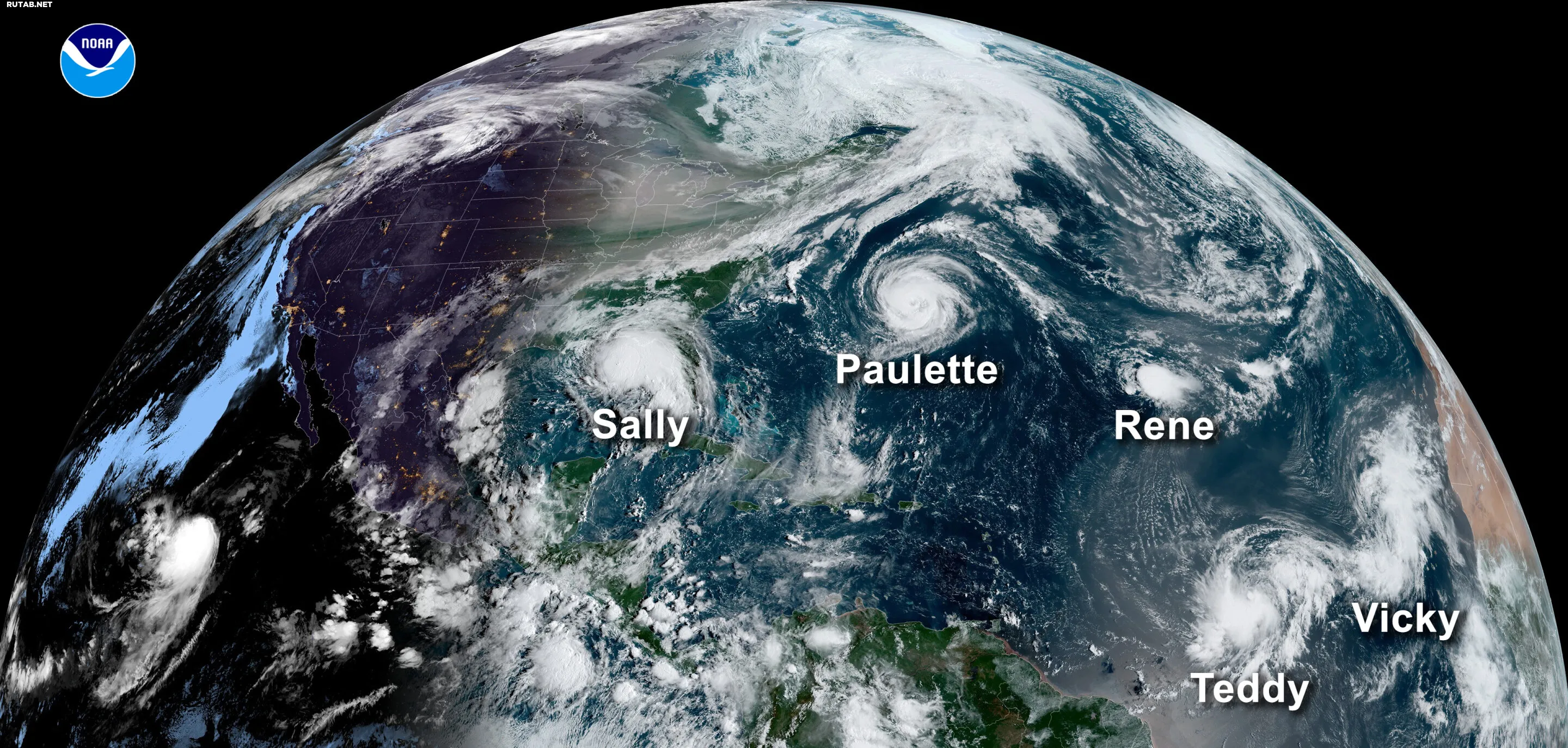

Это изображение со спутника GOES-16 NOAA от 14 сентября 2020 года показывает пять тропических систем, одновременно вращающихся в бассейне Атлантики. Слева направо: ураган «Салли» в Мексиканском заливе, ураган «Полетт» к востоку от Каролин, остатки тропического шторма «Рене» в центральной Атлантике и тропические штормы «Тедди» и «Вики» в восточной Атлантике. Всего в сентябре 2020 года образовалось 10 именованных штормов — рекордное количество для любого месяца. Автор: NOAA

Тропические циклоны, известные как ураганы или тайфуны, могут формироваться кластерами и последовательно воздействовать на прибрежные регионы. Например, ураганы «Харви», «Ирма» и «Мария» обрушились на США в течение одного месяца в 2017 году. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) не смогло оказать адекватную поддержку пострадавшим от урагана «Мария» в Пуэрто-Рико, поскольку основные ресурсы и специалисты были задействованы для ликвидации последствий ураганов «Харви» и «Ирма».

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, подтверждает, что такие кластеры ураганов становятся более частыми в Северной Атлантике в последние десятилетия — тенденция, которая, как ожидается, сохранится в ближайшем будущем.

Кластеры тропических циклонов описывают событие, когда два или более циклона присутствуют одновременно в одном бассейне. Это явление не редкость: исторически только 40% тропических циклонов появлялись поодиночке. Помимо совокупного воздействия отдельных штормов, кластеры могут наносить непропорциональный ущерб, поскольку прибрежным сообществам и инфраструктуре требуется время для восстановления после первого шторма. Поэтому понимание кластеров и их будущего важно для управления рисками в прибрежных зонах.

Анализируя исторические данные, авторы обнаружили, что в последние десятилетия вероятность кластеров уменьшилась в северо-западной части Тихого океана, но возросла в Северной Атлантике.

«Мы попытались разработать вероятностную модель, чтобы понять эту тенденцию», — сказал климатолог Дачжи Си из Гонконгского университета, соавтор исследования. «Если кластеры формируются случайно, то только частота штормов, их продолжительность и сезонность могут влиять на вероятность. Поэтому мы смоделировали их образование, учитывая эти три механизма».

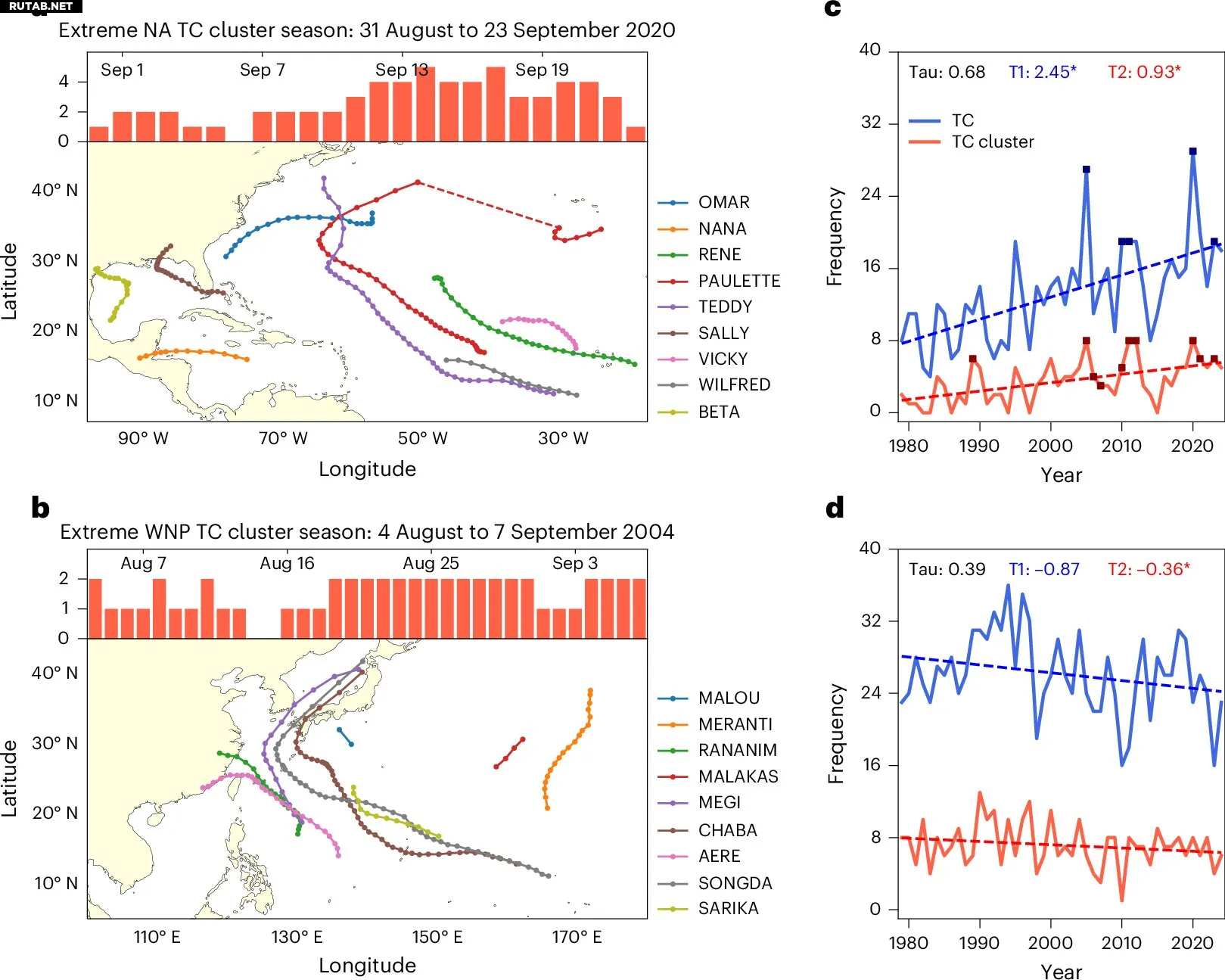

Экстремальные сезоны кластеров тропических циклонов и наблюдаемые изменения их частоты. Автор: Nature Climate Change (2025). DOI: 10.1038/s41558-025-02397-9

Однако модель оказалась лишь частично успешной. В некоторые годы она значительно недооценивала вероятность кластеров, поскольку некоторые штормы связаны не случайно, а физически — например, через атмосферные волны.

«Наша модель скоро станет инструментом, который сможет отличать физически связанные кластеры от случайных», — отметил Вэнь Чжоу, климатолог из Фуданьского университета и ведущий автор исследования.

Учёные также выяснили, что за наблюдаемый сдвиг «горячих точек» кластеров ответственен режим глобального потепления, напоминающий Ла-Нинью — с более медленным потеплением в восточной части Тихого океана по сравнению с западной.

Исследование не только объясняет смещение активности кластеров из Тихого океана в Атлантику, но и предлагает методологию, применимую к другим регионам. Авторы призывают страны Северной Атлантики усилить подготовку к учащающимся кластерам ураганов.

Дополнительная информация: Zheng-Hang Fu et al, Shifting hotspot of tropical cyclone clusters in a warming climate, Nature Climate Change (2025). DOI: 10.1038/s41558-025-02397-9

0 комментариев