Почему участились природные катаклизмы?

В последние годы мир всё чаще сталкивается с разрушительными природными катаклизмами: ураганами, наводнениями, лесными пожарами и землетрясениями. Многие учёные связывают это с глобальными изменениями климата, вызванными деятельностью человека, а также естественными циклами Земли.

Но что именно стоит за участившимися стихийными бедствиями? В этой статье мы разберём основные причины, включая климатические сдвиги, антропогенное влияние и геологические процессы, а также рассмотрим, какие меры могут помочь снизить риски в будущем.

Содержание:

Основные причины участившихся катаклизмов

Учащение природных катастроф связано с комплексом факторов, среди которых ключевую роль играют климатические изменения и деятельность человека. Потепление океанов усиливает ураганы, таяние ледников провоцирует наводнения, а засухи создают условия для масштабных пожаров.

Параллельно с этим наблюдаются изменения в естественных геологических и океанических циклах, которые веками влияли на погодные аномалии. В следующих подразделах мы подробно разберём как антропогенные, так и природные причины этих процессов.

Глобальное потепление и климатические изменения

Повышение средней температуры планеты на 1.1°C с доиндустриальной эпохи (по данным МГЭИК) нарушило баланс климатической системы. Таяние вечной мерзлоты высвобождает метан, а сокращение ледяного покрова Арктики изменяет отражательную способность Земли — это ускоряет процессы нагрева.

Изменения циркуляции атмосферных потоков приводят к экстремальным явлениям: продолжительные волны жары в Европе, аномальные осадки в Юго-Восточной Азии. Учёные отмечают, что частота таких событий за последние 20 лет выросла втрое.

Антропогенное влияние: выбросы и вырубка лесов

Промышленные выбросы CO₂, составляющие 37 млрд тонн ежегодно (данные Global Carbon Project), создают парниковый эффект, усиливая климатические аномалии. Особую опасность представляют метан от животноводства и утечки при добыче ископаемого топлива — его воздействие в 28 раз мощнее углекислого газа за 100-летний период.

Массовая вырубка лесов, особенно в бассейне Амазонки и Сибири, сокращает «лёгкие планеты»: с 2000 года потеряно 10% зелёных массивов. Это не только уменьшает поглощение CO₂, но и нарушает локальные водные циклы, провоцируя засухи и опустынивание.

Естественные циклы Земли

Помимо антропогенных факторов, климатические изменения и катаклизмы связаны с естественными циклами планеты, формировавшимися миллионы лет. Например, Миланковича циклы — колебания земной орбиты и наклона оси — влияют на распределение солнечного излучения, вызывая ледниковые периоды и межледниковья. Сейчас Земля находится в фазе постепенного потепления, которое усугубляется деятельностью человека.

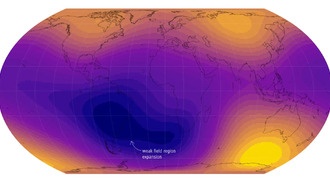

Другие ключевые процессы включают вариации солнечной активности (11-летние циклы) и изменения магнитного поля, которые могут влиять на атмосферную циркуляцию. Хотя их вклад в текущие аномалии оценивается в 10–15%, эти факторы усиливают экстремальные погодные явления, такие как затяжные засухи или аномальные морозы.

Сейсмическая активность и вулканизм

Сейсмическая активность и извержения вулканов — естественные процессы, связанные с динамикой литосферных плит. За последние десятилетия фиксируется рост числа мощных землетрясений (например, в Японии в 2011 году магнитудой 9.0), что частично объясняется накоплением напряжений в зонах субдукции. Однако прямой связи с глобальным потеплением нет — эти явления обусловлены геологическими факторами.

Вулканизм также влияет на климат: выбросы пепла и сернистых газов (как при извержении Пинатубо в 1991 году) временно охлаждают атмосферу. Учёные отмечают, что усиление таяния ледников может косвенно повышать давление на земную кору, потенциально активизируя спящие вулканы, особенно в Исландии и Антарктиде.

Океанические течения и их роль

Океанические течения, такие как Гольфстрим или Эль-Ниньо, играют ключевую роль в распределении тепла по планете, влияя на погодные аномалии. Изменение их интенсивности или направления (например, замедление Атлантической меридиональной циркуляции) может провоцировать экстремальные засухи, наводнения и даже сдвиги сезонов.

Исследования показывают, что таяние арктических льдов и рост температуры поверхности океана нарушают привычные циклы. Это усиливает частоту и мощность ураганов, как показали сезоны в Карибском бассейне в 2020-х годах. Учёные предупреждают: дальнейшее потепление может привести к необратимым изменениям в океанической системе, что скажется на климате всех континентов.

Какие регионы наиболее уязвимы?

Наибольшему риску подвержены прибрежные регионы и островные государства, такие как Мальдивы или Бангладеш, где даже небольшой рост уровня моря грозит катастрофическими последствиями. Также в зоне повышенной опасности находятся территории с высокой сейсмической активностью (например, "Тихоокеанское огненное кольцо") и засушливые области Африки, где засухи учащаются из-за изменения климата.

Урбанизированные мегаполисы вроде Майами, Токио или Мумбаи сталкиваются с комбинированными угрозами: подтоплениями, волнами жары и разрушением инфраструктуры. При этом сельскохозяйственные районы Среднего Запада США, Южной Европы и Юго-Восточной Азии страдают от непредсказуемых осадков, что ставит под удар продовольственную безопасность целых регионов.

Можно ли снизить риски в будущем?

Снижение рисков природных катаклизмов возможно, но требует комплексного подхода, включающего как технологические инновации, так и системные изменения в управлении ресурсами. Ключевую роль играют ранние системы предупреждения, "зелёная" инфраструктура (например, восстановление мангровых лесов для защиты от цунами) и адаптация строительных норм под новые климатические реалии.

Эффективность мер во многом зависит от финансирования и политической воли: развивающиеся страны часто не имеют средств на масштабные проекты, тогда как индустриальные государства могут инвестировать в долгосрочные решения, такие как декарбонизация энергетики или создание умных городов, устойчивых к наводнениям и пожарам.

Меры по адаптации и предотвращению

Среди ключевых мер адаптации — внедрение климатически устойчивых сельскохозяйственных практик, таких как селекция засухоустойчивых культур или капельное орошение. Для городских территорий критически важны проекты по управлению ливневыми стоками, создание зелёных крыш и расширение парковых зон, снижающих эффект "тепловых островов".

Профилактика катастроф включает мониторинг опасных зон с использованием спутниковых технологий и ИИ, а также образовательные программы для населения. Например, в Японии регулярные учения по землетрясениям сократили количество жертв на 40%, а в Нидерландах система дамб и штормовых барьеров (проект "Дельта") стала эталоном защиты от наводнений.

Роль международного сотрудничества

Эффективное противодействие глобальным климатическим угрозам невозможно без координированных действий на международном уровне. Ярким примером служит Парижское соглашение 2015 года, объединившее 196 стран для сокращения выбросов CO₂. Такие инициативы, как Глобальный фонд снижения риска катастроф (GFDRR) ООН, финансируют проекты раннего предупреждения в развивающихся странах, где уязвимость к катаклизмам особенно высока.

Совместные научные программы, вроде исследований Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), обеспечивают единую доказательную базу для политических решений. Технологический обмен также играет ключевую роль: норвежский опыт碳捕获 или немецкие разработки в области возобновляемой энергетики активно тиражируются через международные платформы, такие как IRENA.

0 комментариев