Какие страны пострадают от изменений первыми?

Изменение климата — одна из самых острых проблем современности, и его последствия уже ощущаются по всему миру. Однако некоторые страны столкнутся с катастрофическими последствиями раньше других из-за географического положения, уровня развития и экологической уязвимости.

В этой статье мы рассмотрим, какие государства окажутся на передовой климатического кризиса, какие факторы делают их наиболее уязвимыми и какие меры можно предпринять для смягчения последствий.

Содержание:

Факторы, усиливающие уязвимость стран

На степень уязвимости стран перед лицом климатических изменений влияет комплекс взаимосвязанных факторов. Одним из ключевых является географическое положение: государства, расположенные в тропических широтах или в зонах повышенной сейсмической активности, сталкиваются с более частыми и разрушительными природными катаклизмами.

Экономическая зависимость от сельского хозяйства, рыболовства или других природных ресурсов также повышает риски, поскольку изменение температур и режима осадков напрямую сказывается на этих отраслях. Кроме того, недостаточный уровень развития инфраструктуры затрудняет своевременное реагирование на климатические угрозы и восстановление после них.

Географическое положение

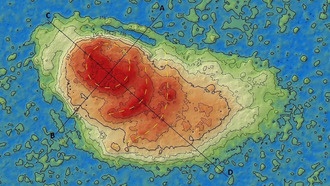

Расположение страны в зонах повышенного климатического риска, таких как экваториальные регионы или прибрежные низменности, значительно увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений. Например, государства Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии регулярно страдают от мощных ураганов и тайфунов, интенсивность которых растёт из-за потепления океанов.

Особую опасность представляют территории, находящиеся ниже уровня моря или в засушливых регионах, где даже незначительные изменения климата могут привести к катастрофическим последствиям. Так, страны Сахеля сталкиваются с опустыниванием, а Мальдивы и Бангладеш — с угрозой затопления из-за подъёма уровня Мирового океана.

Экономическая зависимость от природных ресурсов

Страны, чья экономика в значительной степени зависит от сельского хозяйства, рыболовства или добычи полезных ископаемых, особенно уязвимы к климатическим изменениям. Например, государства Африки к югу от Сахары, где сельское хозяйство составляет основу ВВП, сталкиваются с рисками засух и снижения плодородия почв, что напрямую угрожает продовольственной безопасности.

Аналогичные проблемы испытывают страны, зависящие от туризма, связанного с природными достопримечательностями, — разрушение коралловых рифов, исчезновение ледников или учащение лесных пожаров могут подорвать эту отрасль. В то же время нефтедобывающие государства сталкиваются с двойным ударом: сокращением спроса на ископаемое топливо и необходимостью адаптироваться к экстремальным погодным условиям.

Уровень инфраструктурной подготовки

Развитые страны с надежной инфраструктурой, такой как системы защиты от наводнений, ирригационные сети и устойчивые к штормам здания, лучше подготовлены к климатическим изменениям. Однако государства с ограниченными финансовыми возможностями часто не могут позволить себе масштабные проекты по адаптации, что делает их более уязвимыми перед учащающимися экстремальными явлениями.

Особую опасность представляют быстрорастущие мегаполисы в развивающихся странах, где перенаселение, слабые дренажные системы и некачественное строительство усугубляют последствия наводнений, оползней и ураганов. Например, города Южной и Юго-Восточной Азии регулярно страдают от разрушений из-за недостаточной инфраструктурной устойчивости.

Страны, находящиеся в зоне наибольшего риска

Некоторые регионы мира уже сейчас сталкиваются с катастрофическими последствиями климатических изменений, и их положение будет только ухудшаться. В первую очередь это касается территорий с высокой концентрацией факторов риска, таких как низкая высота над уровнем моря, засухи или зависимость от уязвимых экосистем.

Согласно исследованиям ООН, к 2050 году более 1 миллиарда человек могут оказаться в зоне климатического бедствия, если не будут приняты срочные меры. Особенно тревожная ситуация складывается в регионах, где сочетаются несколько угроз, например, подъем уровня моря и учащение тропических циклонов.

Малые островные государства

Островные государства, такие как Мальдивы, Кирибати и Тувалу, находятся на передовой климатического кризиса из-за минимальной высоты над уровнем моря. Даже незначительный подъем океана угрожает затоплением значительной части их территории, что ставит под вопрос само существование этих стран.

Помимо риска полного исчезновения, острова сталкиваются с засолением пресноводных источников, разрушением коралловых рифов и учащением экстремальных погодных явлений. Эти факторы подрывают основы их экономики, которая часто зависит от туризма и рыболовства.

Страны с засушливым климатом

Регионы с засушливым климатом, включая страны Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Центральной Азии, сталкиваются с усилением засух и опустынивания. Нехватка воды уже сейчас приводит к сокращению сельскохозяйственных угодий, что угрожает продовольственной безопасности миллионов людей.

Изменение климата усугубляет существующие проблемы, такие как деградация почв и снижение продуктивности земель. В таких странах, как Сомали, Йемен и Нигер, это провоцирует социальную нестабильность, вынужденную миграцию и конфликты за доступ к ограниченным ресурсам.

Прибрежные регионы с низменностями

Прибрежные территории, расположенные в низменных районах, особенно уязвимы к повышению уровня моря и учащению экстремальных погодных явлений, таких как штормы и наводнения. Страны вроде Бангладеш, Вьетнама и Мальдивских островов рискуют потерять значительные площади суши, что приведёт к массовым переселениям и экономическим потерям.

Затопление прибрежных зон угрожает не только жилым районам, но и критической инфраструктуре: портам, дорогам, электростанциям. В густонаселённых дельтах рек, таких как Меконг или Ганг, под угрозой оказываются сельское хозяйство и источники пресной воды, что может спровоцировать гуманитарные кризисы.

Последствия для населения и экономики

Изменения климата уже сейчас оказывают серьёзное давление на население и экономику уязвимых стран. Учащающиеся природные катаклизмы, такие как засухи, наводнения и ураганы, приводят к разрушению жилья, потере средств к существованию и росту социальной напряжённости. Особенно страдают регионы, где большая часть населения зависит от сельского хозяйства и рыболовства.

Экономические последствия включают снижение ВВП, рост расходов на восстановление инфраструктуры и увеличение затрат на здравоохранение. Разрушение экосистем, например коралловых рифов или мангровых лесов, лишает многие страны естественных защитных барьеров и источников дохода, таких как туризм и рыбный промысел. В долгосрочной перспективе это может усугубить неравенство между развитыми и развивающимися государствами.

Миграционные кризисы

Рост числа климатических беженцев становится одной из наиболее острых проблем XXI века. Из-за повышения уровня моря, опустынивания и экстремальных погодных явлений миллионы людей вынуждены покидать свои дома в поисках безопасных мест для жизни. Особенно это касается жителей малых островных государств и прибрежных регионов, где затопление территорий делает их непригодными для проживания.

Миграционные потоки создают нагрузку на принимающие страны, провоцируя социальные конфликты и политическую нестабильность. ООН прогнозирует, что к 2050 году число климатических мигрантов может превысить 200 миллионов человек, что потребует пересмотра международных правовых норм и усиления гуманитарной поддержки уязвимых регионов.

Снижение урожайности

Изменение климата напрямую влияет на сельское хозяйство, приводя к снижению урожайности ключевых культур. Повышение температуры, засухи, наводнения и изменение режима осадков нарушают традиционные циклы выращивания, особенно в тропических и субтропических регионах. Например, в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии урожаи пшеницы, риса и кукурузы могут сократиться на 10–30% уже к 2030 году.

Этот процесс усугубляется деградацией почв и распространением вредителей, адаптирующихся к новым климатическим условиям. Для многих развивающихся стран, где сельское хозяйство составляет основу экономики, снижение урожайности грозит продовольственными кризисами, ростом цен и увеличением зависимости от импорта.

Угрозы для здоровья

Изменение климата увеличивает риски для здоровья населения, особенно в уязвимых регионах. Учащение волн жары приводит к росту сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также к тепловым ударам, что особенно опасно для пожилых людей и детей. В тропических зонах расширяются ареалы распространения малярии, лихорадки денге и других инфекций, переносимых комарами.

Загрязнение воздуха из-за лесных пожаров и пыльных бурь усугубляет проблемы с дыхательной системой, а нехватка чистой воды повышает риск кишечных заболеваний. Кроме того, психологические последствия, такие как тревожность и депрессия, связанные с потерей жилья и средств к существованию, становятся всё более распространёнными в зонах климатических катастроф.

Возможные меры адаптации

Адаптация к изменению климата требует комплексного подхода, включающего как локальные, так и глобальные инициативы. Одним из ключевых направлений является модернизация инфраструктуры: строительство дамб и дренажных систем для защиты от наводнений, создание зелёных зон для смягчения эффекта городского тепла, а также переход к устойчивым источникам водоснабжения.

Важную роль играют и социальные программы, такие как обучение населения методам борьбы с экстремальными погодными условиями и развитие систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях. Параллельно необходимо внедрять сельскохозяйственные практики, устойчивые к засухам и наводнениям, например, использование засухоустойчивых культур или капельного орошения.

Международные программы поддержки

Глобальные инициативы, такие как Зелёный климатический фонд, играют решающую роль в финансировании проектов по адаптации для уязвимых стран. Эти программы направлены на передачу технологий, обучение специалистов и реализацию инфраструктурных проектов, например, строительство защитных сооружений от повышения уровня моря.

Международные соглашения, включая Парижское соглашение, предусматривают механизмы финансовой и технической помощи развивающимся государствам. Особое внимание уделяется малым островным и наименее развитым странам, где поддержка включает не только финансирование, но и обмен знаниями о климатически устойчивых практиках.

Развитие устойчивой инфраструктуры

Создание устойчивой инфраструктуры включает модернизацию городских систем, таких как водоотведение и энергоснабжение, с учётом климатических рисков. Например, в прибрежных зонах применяются плавучие дома и дороги, устойчивые к наводнениям, а в засушливых регионах — системы сбора дождевой воды и капельного орошения.

Важным направлением является внедрение «зелёных» технологий, таких как солнечные электростанции и ветропарки, снижающих зависимость от ископаемого топлива. Инвестиции в умные сети и энергоэффективные здания помогают сократить уязвимость инфраструктуры к экстремальным погодным явлениям, таким как ураганы и аномальная жара.

Снижение выбросов парниковых газов

Сокращение выбросов парниковых газов — ключевое направление борьбы с климатическими изменениями. Основные меры включают переход на возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности промышленности и транспорта, а также внедрение технологий улавливания и хранения углерода (CCS). Например, страны ЕС планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году через масштабное развитие ветровой и солнечной энергетики.

Важную роль играет и регулирование: налоги на выбросы CO₂, квоты для предприятий и поддержка экологичных инициатив. Так, Норвегия стимулирует переход на электромобили, а Китай инвестирует в зелёный водород. Одновременно необходимо сокращать вырубку лесов, которые поглощают углекислый газ, и развивать устойчивое сельское хозяйство, снижающее метановые выбросы.

0 комментариев