Управляемые атомные дефекты в никелатных плёнках помогли понять природу сверхпроводимости

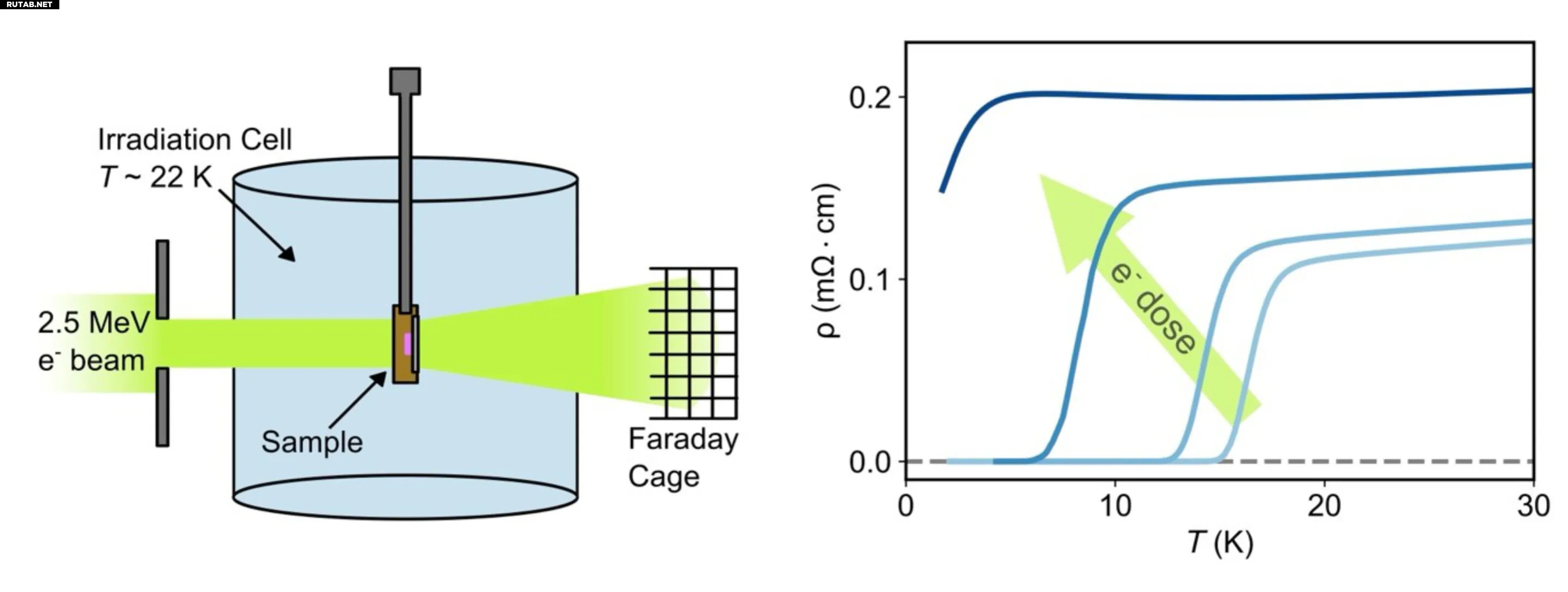

(Слева) Облучение сверхпроводящего никелатного образца высокоэнергетическими электронами. (Справа) Последовательные измерения, показывающие снижение температуры сверхпроводящего перехода в никелатном образце после электронного облучения. Автор: Б. Гудж

Международная команда под руководством исследователей из Института химической физики твёрдых тел Общества Макса Планка (MPI-CPfS) использовала облучение электронами чрезвычайно высокой энергии для контролируемого создания атомных дефектов в сверхпроводящих никелатных тонких плёнках. Их систематическое исследование, недавно опубликованное в Physical Review Letters, помогает сузить круг возможных ответов на фундаментальные вопросы о том, как возникает сверхпроводимость в этих материалах.

Сверхпроводники — это материалы, которые полностью выталкивают магнитные поля и идеально передают электрический ток без потерь. Эти свойства делают их как интересным полигоном для изучения фундаментального физического понимания материалов, так и потенциально революционными технологическими строительными блоками.

Некоторые виды сверхпроводников относительно хорошо изучены и объясняются теоретическими моделями, разработанными начиная с 1950-х годов. Другие классы сверхпроводников остаются более загадочными, но могут проявлять сверхпроводимость при более высоких температурах, что делает их более привлекательными для практического применения.

Самыми известными из этих «нетрадиционных» сверхпроводников являются медно-оксидные керамики, или купраты, впервые обнаруженные в 1986 году исследователями IBM в Цюрихе. Ещё до этой революционной работы их ранние усилия положили начало поиску сверхпроводимости в тесно связанных никель-оксидных соединениях, которые оставались предметом активных исследований по всему миру на протяжении десятилетий, пока сверхпроводимость никелатов не была окончательно продемонстрирована исследователями Стэнфордского университета в 2019 году.

Сверхпроводимость никелатов быстро превратилась в активную область исследований с новыми соединениями, достигающими более высоких температур перехода и демонстрирующими как поразительное сходство, так и интригующие различия со своими купратными аналогами. Несмотря на этот прогресс, несколько ключевых вопросов остаются трудноразрешимыми — в основном из-за сложных и высокоточных методов синтеза, необходимых для производства этих сверхпроводящих никелатов.

С самых первых дней открытия исследовательские группы по всему миру вкладывали огромные усилия в улучшение качества сверхпроводящих никель-оксидных (никелатных) материалов. Теперь исследователи из MPI-CPfS сотрудничали с группами из Стэнфордского университета и Политехнической школы, чтобы сделать обратное. Начиная с одних из лучших доступных образцов, воздействие мегавольтных электронов медленно вводит атомные дефекты в образцы, постепенно снижая температуру, при которой они проявляют сверхпроводимость.

Разные виды сверхпроводников более или менее чувствительны к такому типу нарушений в атомной решётке, поэтому систематические измерения с увеличивающейся плотностью дефектов позволили им различить различные предложенные модели механизма сверхпроводимости и сузить круг возможностей.

Это исследование углубляет понимание того, как возникает сверхпроводимость в никелатах, особенно в отношении купратов. Оно также закладывает основу для более детальных будущих исследований в более широком диапазоне никелатных сверхпроводников и выделяет ключевые ориентиры для улучшения методов производства этих материалов.

Больше информации: Abhishek Ranna et al, Disorder-Induced Suppression of Superconductivity in Infinite-Layer Nickelates, Physical Review Letters (2025). DOI: 10.1103/7lqb-pjkm

ИИ: В 2025 году исследования высокотемпературной сверхпроводимости продолжают оставаться одним из самых перспективных направлений в материаловедении. Подход с контролируемым созданием дефектов, описанный в исследовании, представляет собой элегантный способ проверки теоретических моделей, который может ускорить поиск сверхпроводников, работающих при комнатной температуре.

0 комментариев