Учёные раскрыли структуру белка ячменя, защищающего от токсичного алюминия в кислых почвах

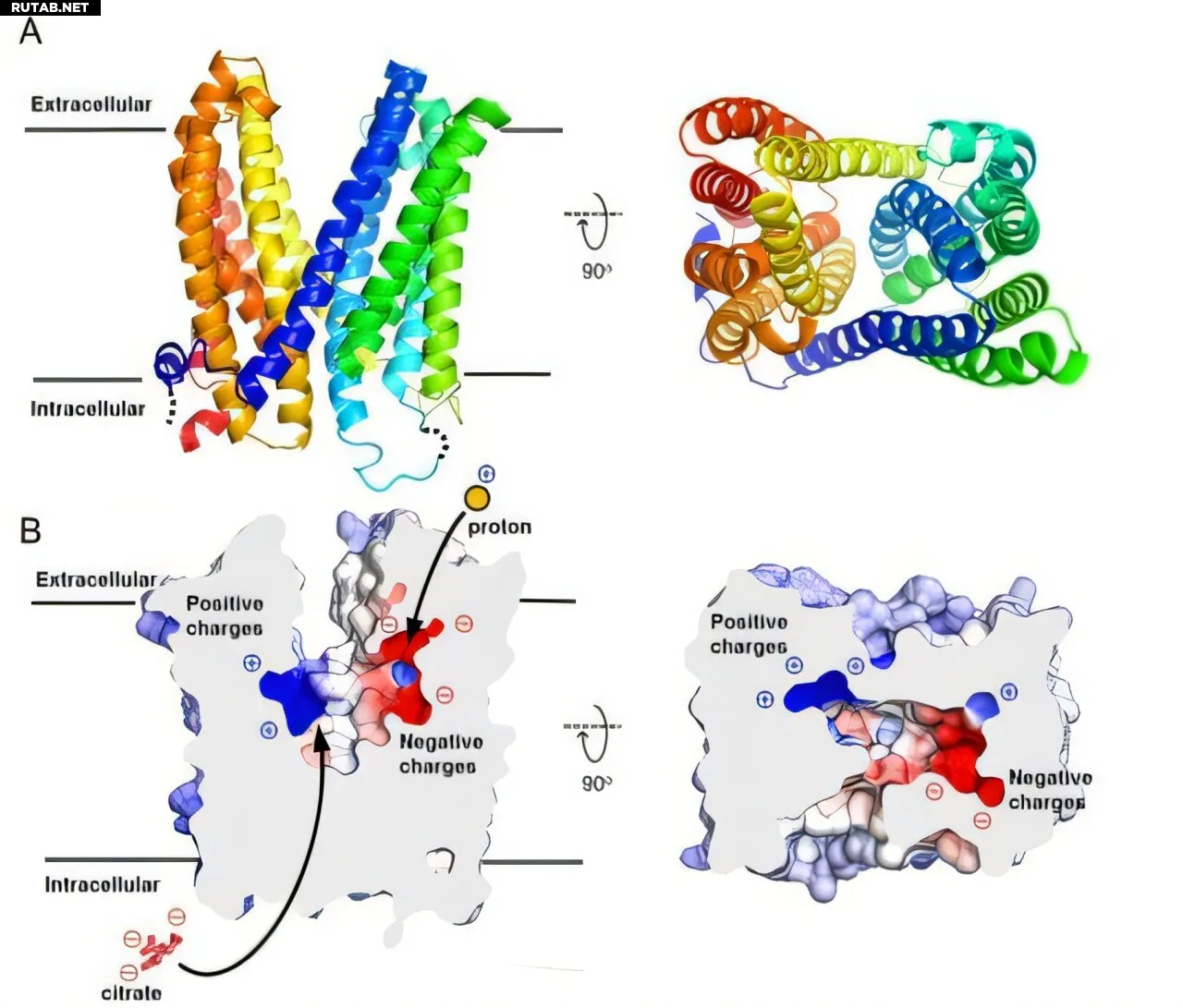

3D-структура белка корня ячменя HvAACT1, показанная примерно в 10 миллионов раз больше его фактического размера. (A) Ленточные модели показывают общую форму белка под двумя углами. (B) Поверхностные модели выявляют центральную полость с областями положительных и отрицательных зарядов. Молекулы цитрата (красные) связываются с положительными областями, а протоны (жёлтые) — с отрицательными, что вместе приводит в действие транспортер для выброса цитрата в почву, где он связывает токсичный алюминий. Автор: профессор Митихиро Суга из Университета Окаямы, Япония

Новое исследование раскрыло трёхмерную структуру белка корня ячменя, который защищает растения от токсичного алюминия в кислых почвах. В отличие от большинства транспортеров, этот белок экспортирует цитрат — анион, который связывает вредные ионы алюминия, тем самым защищая корни. Открытие даёт новое понимание того, как растения адаптируются к враждебным почвам, и может помочь в выведении сортов сельскохозяйственных культур, способных процветать на кислых почвах по всему миру.

Почти 40% мировых пахотных земель являются кислыми, создавая враждебную среду для сельскохозяйственных культур. В таких почвах ионы алюминия высвобождаются в больших количествах, отравляя корни растений, повреждая усвоение питательных веществ и значительно снижая урожайность.

Некоторые растения выработали естественную защиту от стресса, вызванного алюминием. Одна из распространённых стратегий — выделение органических кислот (таких как цитрат, малат или оксалат) из корней. Эти кислоты связывают ионы алюминия в почве, нейтрализуя их токсичность и защищая рост корней.

Ячмень, одна из важнейших зерновых культур для питания, кормов и пивоварения, обычно восприимчив к кислым почвам и токсическому воздействию алюминия. Однако некоторые сорта ячменя выделяются своей удивительной устойчивостью: они обладают специализированным корневым белком, который активно перекачивает цитрат в почву, нейтрализуя алюминий до того, как он повредит растение.

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences 5 августа 2025 года, провела группа под руководством профессора Митихиро Суга из Исследовательского института междисциплинарных наук Университета Окаямы (Япония). Учёные впервые раскрыли детальную структуру HvAACT1 — белка корня ячменя, который позволяет растению переносить богатые алюминием кислые почвы.

«HvAACT1 не похож на большинство структурно охарактеризованных белков MATE, — объясняет профессор Суга. — В то время как многие транспортеры MATE перемещают положительно заряженные молекулы, этот специализируется на экспорте отрицательно заряженных молекул цитрата. После высвобождения цитрат связывает токсичный алюминий снаружи корня, делая почву безопаснее для растения».

Чтобы зафиксировать белок в действии, исследователи использовали мощные инструменты структурной биологии. Они определили его структуру с помощью рентгеновской кристаллографии на синхротроне, сочетая её с молекулярным динамическим моделированием и мутационным анализом. Полученные изображения высокого разрешения показали, что HvAACT1 содержит два отдельных, но скоординированных участка — один распознаёт цитрат, а другой связывает протоны (ионы водорода). Взаимодействие между этими участками позволяет белку эффективно перекачивать цитрат в почву.

«Понимание точной структуры HvAACT1 даёт нам схему того, как растения справляются с алюминиевым стрессом, — говорит профессор Суга. — Это первое чёткое доказательство того, как этот тип транспортера перемещает отрицательно заряженные молекулы на молекулярном уровне».

Это открытие прокладывает путь к практическому применению в сельском хозяйстве. Понимание механизмов устойчивости растений к кислым почвам может помочь в создании или селекции культур, способных выдерживать такие условия, обеспечивая стабильные урожаи даже в сложных условиях.

Дополнительная информация: Tran Nguyen Thao et al, Structural insights into a citrate transporter that mediates aluminum tolerance in barley, Proceedings of the National Academy of Sciences (2025). DOI: 10.1073/pnas.2501933122

0 комментариев