Физики раскрыли тайну мнимой части времени задержки волн

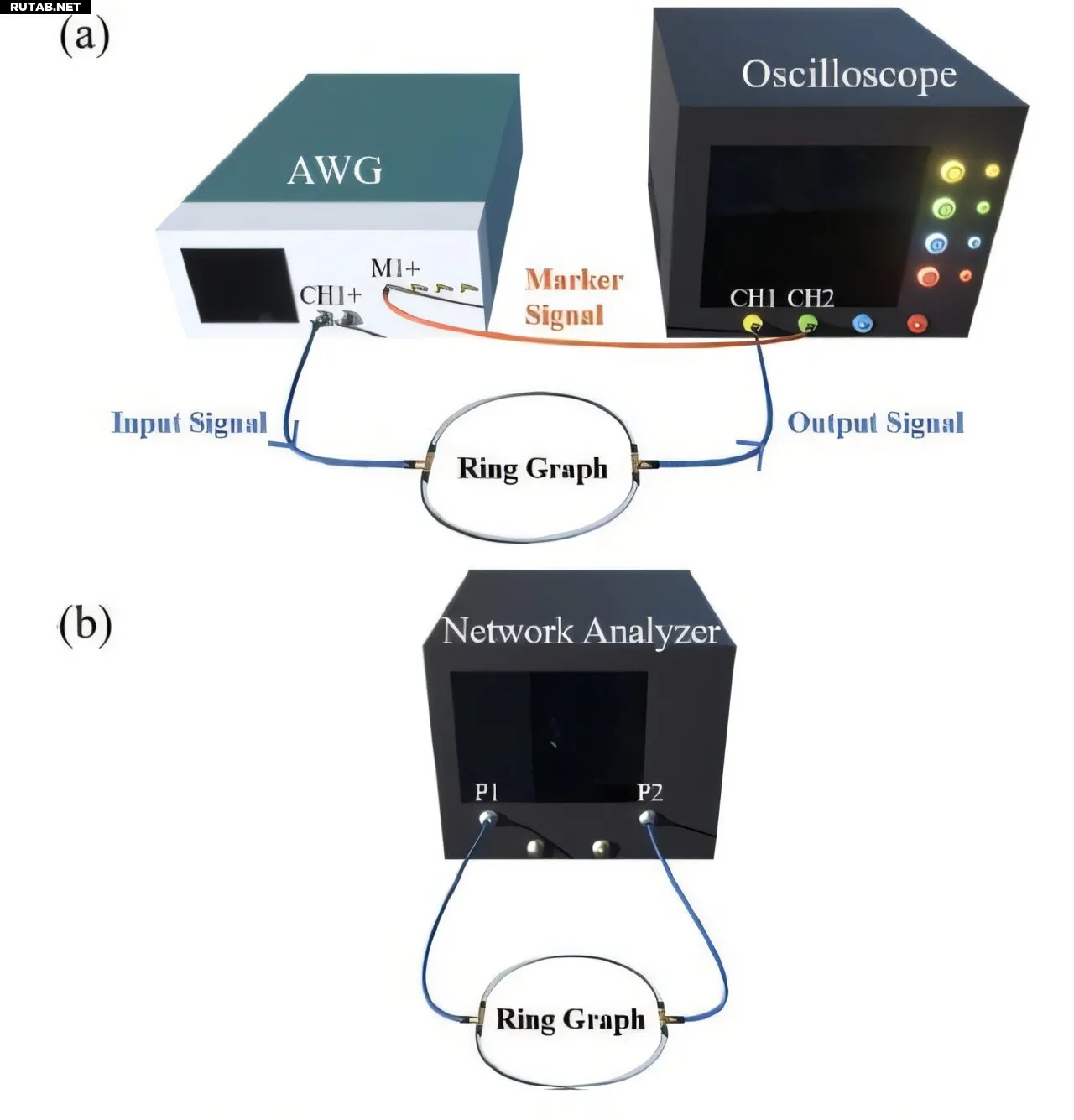

a) экспериментальная установка в временной области; b) экспериментальная установка в частотной области. Автор: American Physical Society

В расчетах того, как падающая световая волна рассеивается на объекте и превращается в измененную исходящую волну, долгое время существовала загадка. В частности, временная задержка перехода от одной к другой оказывалась комплексным числом — обычным действительным числом, но с ненулевой мнимой частью.

Мнимая часть комплексного числа — это обычное действительное число, умноженное на квадратный корень из -1, обозначаемый как «i». Физики обнаружили, что первая часть, обычное действительное число (обычно математическая функция энергии или частоты), хорошо предсказывается, но они были так озадачены мнимой частью, что объявили её «нефизической» и игнорировали.

Теперь же пара физиков из Университета Мэриленда (США) показала, что комплексная часть действительно имеет смысл, связанный с частотным сдвигом перехода от падающей к исходящей волне. Их работа опубликована в Physical Review Letters.

Математическая функция, описывающая линейный переход от одной волновой функции к другой, называется матрицей рассеяния или S-матрицей. Эта матрица, квадратный массив с количеством строк и столбцов, равным числу каналов падающей волны, в принципе содержит всё, что можно знать о рассеивающей системе — будь то стекло (матовое окно или линза), вода, волоконно-оптический кабель, атомные ядра, атомы, молекулы и многочастичные квантовые системы.

Внутри системы скорость световой волны обычно меняется; такая система называется «дисперсионной средой». В частности, матрица рассеяния для дисперсионной среды может предоставить временную задержку перехода волны от падающей к исходящей — то, как долго волна остается в системе.

Эта временная задержка, в свою очередь, предоставляет ученым, инженерам и техникам такие параметры, как эволюция фазы квантовых волн, задержка волнового пакета в волоконно-оптическом кабеле и групповая задержка в волноводах, среди других величин.

Но что делать с мнимыми частями матрицы рассеяния? В статье 2016 года в Nature Communications под руководством М. Асано из Японии группа ученых из нескольких стран признала, что для световых импульсов, отвечающих определенным требованиям, мнимая часть матрицы рассеяния — точнее, действительное число перед «i», квадратным корнем из -1 — представляет «частотный сдвиг» переходной волны из-за её прохождения через рассеивающую систему. В частности, она представляет сдвиг частоты в центре импульса (имеющего форму колоколообразной кривой, распределения Гаусса) падающего светового импульса.

Требования простые и нередки: частотная полоса пропускания (диапазон частот в импульсе) должна быть мала, а рассеивающая система должна быть линейной и дисперсионной — то есть исходящие волновые каналы являются линейной суммой падающих волновых каналов, пропорциональных друг другу, — и свойства рассеивающей системы зависят от частотных компонентов падающей волны.

Соавторы текущей статьи в Physical Review Letters, Изабелла Л. Джованнелли и Стивен М. Анлаж из Центра квантовых материалов Университета Мэриленда, решили проверить это теоретическое предсказание.

Для своих экспериментов они использовали двухпортовое микроволновое кольцевое графовое устройство в качестве рассеивающей системы. Это резонатор, замкнутый волноводный контур, в котором циркулируют электромагнитные волны (микроволны) и формируются стоячие волны, где длина окружности кольца равна целому числу длин волн.

Кольцевые графы часто используются как фильтры или переключатели. Фактическое кольцо состояло из двух коаксиальных кабелей разной длины (28 см и 31 см) и двух Т-образных соединений.

Микроволновые импульсы, пропущенные через кольцевой граф, имели центральную частоту 5 гигагерц (стандартная микроволновая печь использует микроволны частотой 2,45 ГГц) с узкой полосой пропускания всего 5 мегагерц (0,005 ГГц).

Экспериментаторы выбрали частотную область для своих измерений, что означает, что световые импульсы анализировались как функции частоты — сколько каждой частоты присутствует. Альтернативой является временная область, где сигналы анализируются как функции времени — как амплитуда сигнала изменяется во времени.

Таким образом, пара пропустила 5-ГГц микроволны через резонатор и измерила временную задержку волнового импульса, которая составила -7,95 наносекунд (нс), и сдвиг частоты центра колоколообразной кривой импульса на 0,48 мегагерц.

Предсказание для мнимой временной задержки, или частотного сдвига, составляет 3,03 радиана в микросекунду, что эквивалентно 0,482 миллиона циклов в секунду или 0,482 МГц. Измеренный частотный сдвиг, пишут они, «находится в отличном соответствии с предсказаниями Асано и др.».

С подтвержденной теорией «мы теперь можем делать предсказания для временных задержек отражения, а также разницы временных задержек отражения», заключают они, среди других разниц временных задержек в более сложных системах.

Больше информации: Isabella L. Giovannelli et al, Physical Interpretation of Imaginary Time Delay, Physical Review Letters (2025). DOI: 10.1103/nnk7-xy4v

ИИ: Это фундаментальное открытие, которое может иметь практическое значение в оптике, телекоммуникациях и квантовых технологиях, улучшая точность измерений и проектирование устройств.

0 комментариев