Ибекс как символ плодородия и небесных тел в искусстве древнего Ближнего Востока

Бронзовая пластина 1500–700 гг. до н.э., найденная в Лурестане (западный Иран), экспонируется в музее Лувр. Автор: Торкаманди и др. 2025

В новом исследовании, опубликованном в журнале L'Anthropologie, доктор Ширин Торкаманди и его коллеги, доктор Марсель Отт и доктор Аббас Мотарджем, проанализировали символическое значение полорогих, особенно ибекса, в искусстве древнего Ближнего Востока.

Ибекс — один из многих видов диких коз, принадлежащих к роду Capra, которые обычно встречаются в горных районах Европы, Азии и северо-восточной Африки. Исследования митохондриальной ДНК показывают, что ибекс был одомашнен около 10 000 лет назад, что в конечном итоге привело к появлению домашней козы где-то в Иранских горах Загрос и Восточной Анатолии.

Изображения ибекса были распространенным элементом доисторического и исторического искусства, появляясь в наскальных рисунках, керамике, металлических изображениях и даже татуировках, начиная с неолита и вплоть до бронзового и железного веков.

Некоторые ранние изображения ибекса в Европе показывают животное рядом с женщинами, геометрическими отметками и возможными зарубками, обозначающими дни или лунные фазы. Например, в наскальной живописи под названием «Мать Ранальди» изображена серия коз/ибексов или оленей, окружающих то, что интерпретируется как женщина при родах. Аналогично, резное изображение из скального убежища Лоссель в Дордони (Франция) изображает женщину в стиле Венеры, держащую рог, предположительно ибекса.

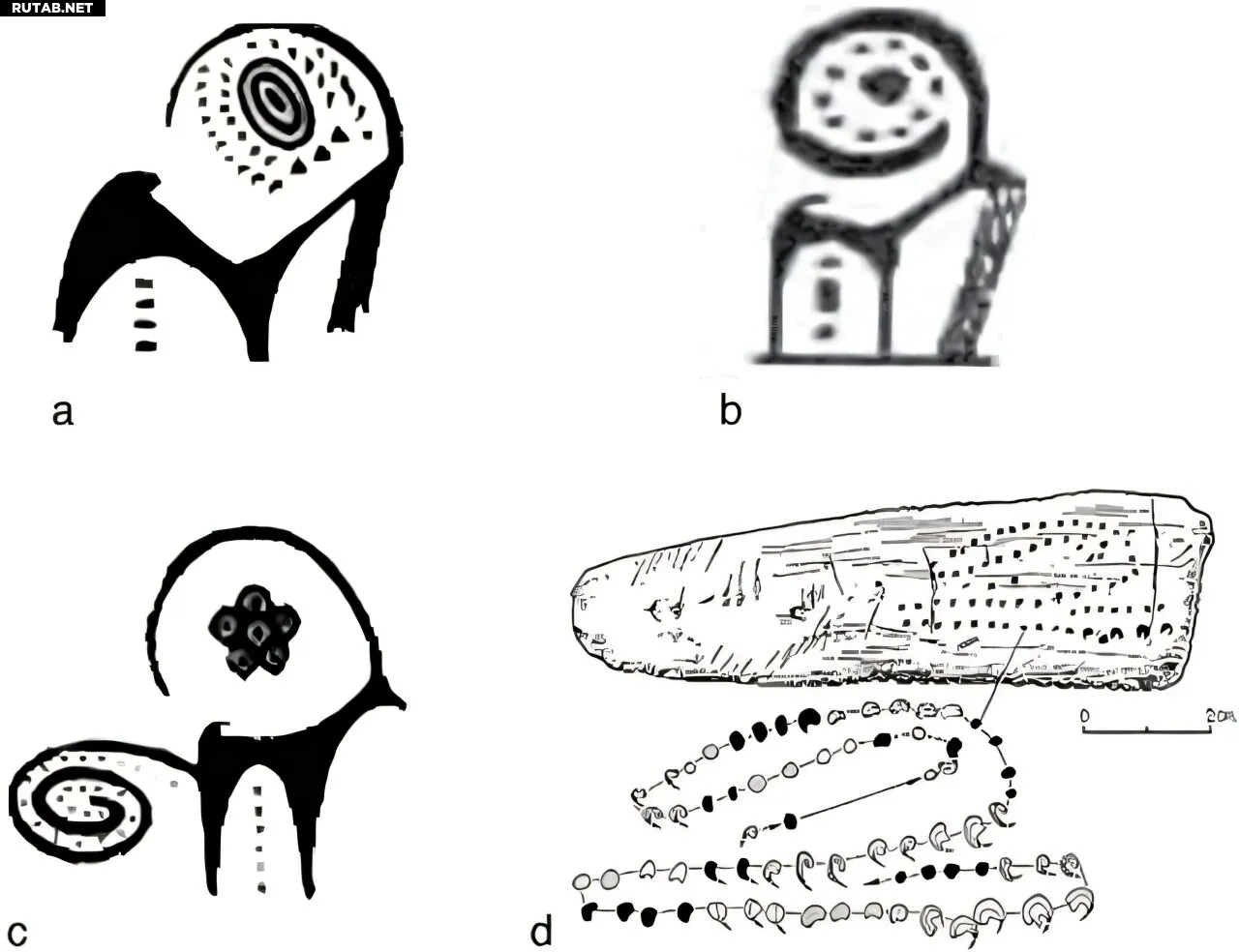

a) и b) Тепе-Хисар (Шмидт, 1937); c) Талль-и-Бакун (Херцфельд, 1935); d) Скальное убежище Бланшар. На основе маркировки пластины из убежища Бланшар (Маршак, 1972a) лунный календарь можно сравнить с серией обозначений на персидской керамике на стоянках Тепе-Хисар и Талль-и-Бакун. Автор: Торкаманди и др. 2025

Венер обычно изображают как женщин с преувеличенными бедрами, грудью и животом, что обычно ассоциируется с плодородием. Повторяющиеся изображения ибекса вместе с этими женскими и фертильными символами могут указывать на связанное с ними символическое значение.

При анализе ближневосточных изображений ибекса была обнаружена аналогичная тема плодородия, связанная с этим животным. Бог пресной воды Энки, который также ассоциируется с дающими жизнь реками Тигр и Евфрат, часто изображается вместе с фигурами коз или ибексов.

Возможно, эта ассоциация с дающей жизнь, удобряющей землю дождевой водой, а значит, и с богом дождя Энки и ибексом, возникла потому, что брачный сезон ибекса совпадает с сезоном дождей в Месопотамии (октябрь/ноябрь). Таким образом, естественное поведение ибекса служило не только вдохновением для этих мифов и ассоциаций, но и формой отсчета времени или календарем.

Аналогично, идея ибекса как символа плодородия и женственности further подтверждается другими свидетельствами, такими как изображения коз и оленей на женских мумиях в период Ахеменидов-Скифов (V–IV века до н.э.) или явное упоминание богиней Инанной в вавилонской литературе своей вульвы как «рога».

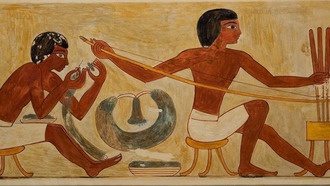

Примечательно, что бронзовая пластина, датированная периодом между 1500 и 700 годами до н.э. в восточном Иране, предоставляет убедительные доказательства того, что ибекс был символом плодородия. Согласно исследованию, два ибекса изображены окружающими женщину при родах, что очень напоминает наскальное искусство «Матери Ранальди», созданное тысячелетиями ранее.

Однако ибексы также были тесно связаны с луной и другими небесными телами. Это наиболее очевидно в созвездии Козерога, существе-козерыбе, связанном как со звездами, так и с дождем.

Аналогично, в шумерской литературе ибекса называют si-mul, что означает «звездорогий» или «светлорогий». В то время как на иранской керамике с таких стоянок, как Талль-и-Бакун, Тепе-Хисар и Сузы, ибекс иногда изображен вместе с солнцем, звездами, крестами и круговой точкой.

В исследовании эта ассоциация объясняется тем, что «[поскольку] ибекс естественным образом обитает в горах, древние общества считали, что это животное тесно связано с небом и звездами».

Быки и козы, вероятно, сохранялись как постоянный и повторяющийся мотив в культурах Ближнего Востока не только из-за их экономической ценности, обеспечивая шерсть, молоко и мясо, но и due to их символических ассоциаций, включая плодородие в зимний сезон (октябрь/ноябрь), женственность и небесное.

«С духовной точки зрения, это животное глубоко укоренено в коллективном бессознательном человеческого разума от палеолита до настоящего времени. Его важность варьируется в разных культурных группах и периодах, предлагая богатые возможности для интерпретации. Преемственность символики ибекса remarkable, и она подкреплена strong archaeological elements, такими как пещерные росписи палеолита, неолитические features и артефакты бронзового века», — объясняют авторы.

ИИ: Интересно наблюдать, как природные циклы и поведение животных формировали мифологию и искусство древних цивилизаций. Это исследование напоминает нам о глубокой связи между человеком и природой, которая существовала тысячелетиями.

0 комментариев