Учёные впервые стабилизировали «невозможное» углеродное кольцо из 48 атомов

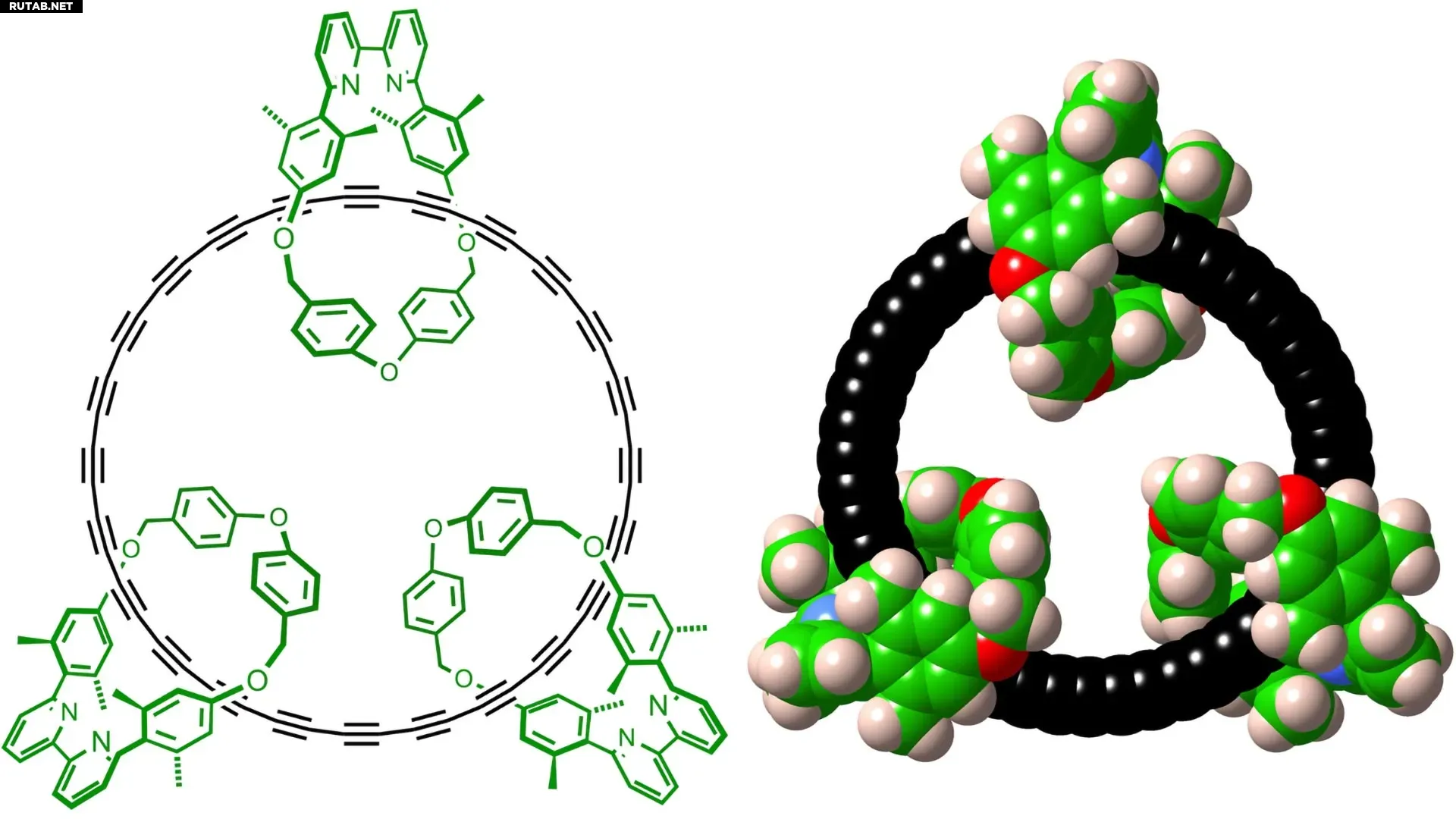

Слева: химическая структура цикло[48]углерода [4]катенана. Справа: пространственная модель. Автор: Гарри Андерсен

В новом исследовании под руководством химиков из Оксфордского университета учёным впервые удалось синтезировать циклоуглерод, который остаётся стабильным в растворе при комнатной температуре и поддаётся спектроскопическому анализу.

Создание новой молекулярной формы углерода, которую можно изучать в обычных лабораторных условиях — редкое достижение. Единственным предыдущим примером был синтез фуллеренов Крачмером и коллегами в 1990 году.

В новом исследовании молекула цикло[48]углерода была синтезирована в форме [4]катенана — то есть кольцо C48 было продето через три других макроцикла. Эти «защитные» макроциклы повышают стабильность C48, предотвращая доступ к углеродному кольцу.

Ранее молекулярные кольца, состоящие исключительно из атомов углерода, изучались только в газовой фазе или при сверхнизких температурах (4–10 К). Теперь команда синтезировала циклоуглерод, стабильный в растворе при 20°C (период полураспада 92 часа). Это стало возможным благодаря использованию макроциклов, выбору большого циклоуглерода с низким уровнем напряжения и разработке мягких условий реакции для завершающего этапа синтеза.

Циклоуглеродный катенан был исследован методами масс-спектрометрии, ЯМР, УФ-видимой и рамановской спектроскопии. Наблюдение единого интенсивного сигнала 13C ЯМР для всех 48 sp1-атомов углерода указывает на их эквивалентное окружение, что подтверждает структуру катенана.

«Достижение стабильных циклоуглеродов в пробирке при обычных условиях — фундаментальный шаг. Это упростит изучение их реакционной способности и свойств в стандартных лабораторных условиях», — пояснил ведущий автор исследования доктор Юэцзэ Гао.

«Эта работа знаменует кульминацию долгих усилий по синтезу циклоуглеродных катенанов, основанных на надежде, что они могут быть достаточно стабильны для изучения при комнатной температуре», — добавил старший автор исследования профессор Гарри Андерсен.

В исследовании также участвовали учёные из Манчестерского университета, Бристольского университета и Центра лазерных технологий Резерфордовской лаборатории.

Источник: ScienceDaily

0 комментариев