Машинное обучение раскрыло атомные тайны аморфного оксида алюминия

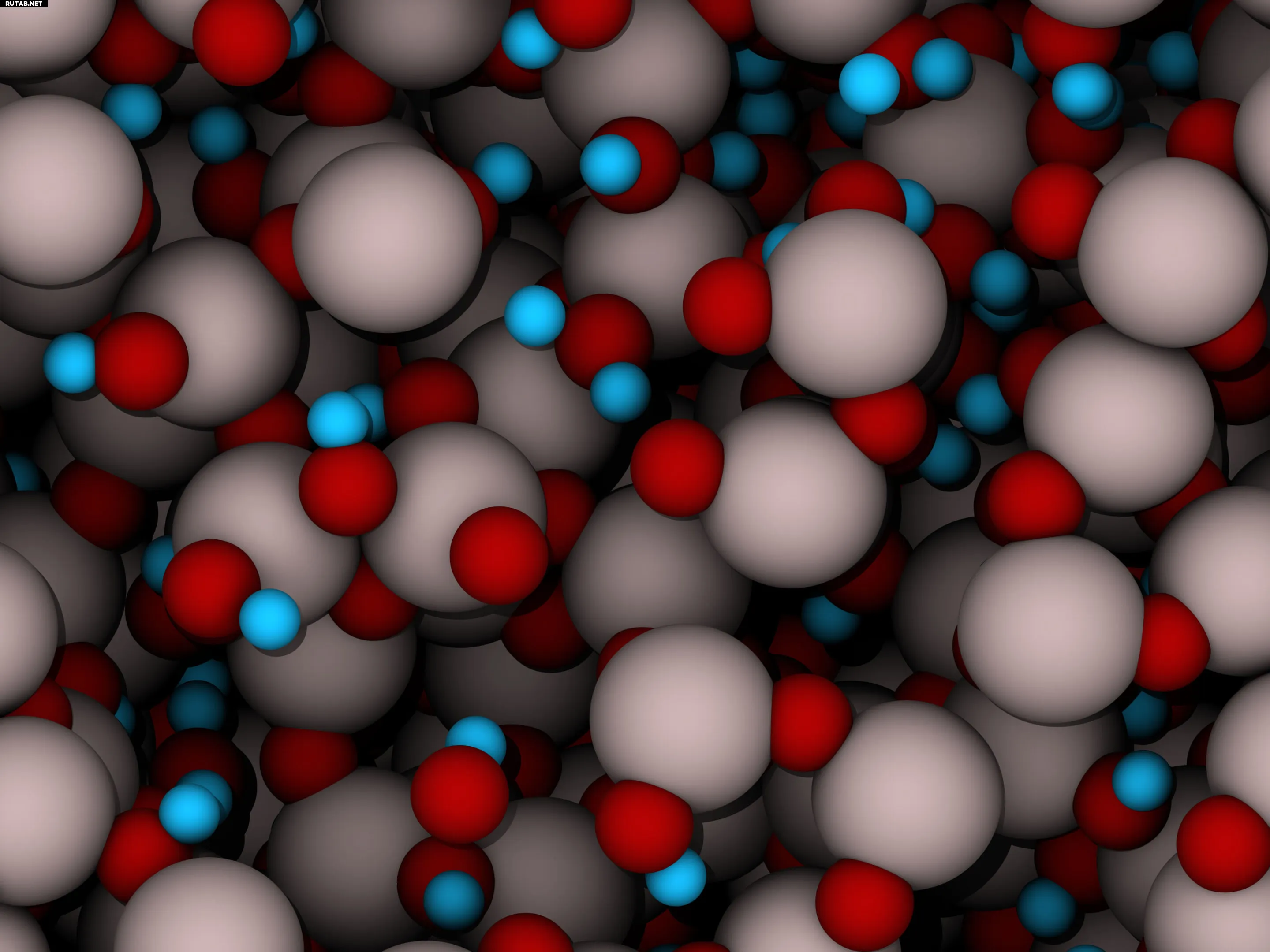

Порядок из хаоса: в аморфном оксиде алюминия атомы алюминия (серые) и кислорода (красные) не образуют упорядоченную кристаллическую структуру. Модель также визуализирует атомы водорода (синие), тесно связанные с соседними атомами кислорода, что изменяет свойства материала. Автор: Empa

Оксид алюминия, или глинозём, — это «дрозофила» материаловедения: он тщательно изучен и хорошо понятен. Это соединение с простой химической формулой Al2O3 часто встречается в земной коре в виде минерала корунда и его известных цветных разновидностей — сапфиров и рубинов. Оно используется для самых разных целей: в электронике, химической промышленности и технической керамике.

Особенность оксида алюминия — его способность принимать разные структуры при сохранении химического состава. Все эти варианты хорошо изучены — за одним исключением. Помимо нескольких кристаллических форм, оксид алюминия может существовать и в аморфном, то есть неупорядоченном состоянии. Аморфный глинозём обладает особенно выгодными свойствами для некоторых высокотехнологичных применений, например, в виде особо равномерных защитных тонкоплёночных покрытий или ультратонких пассивирующих слоёв.

Несмотря на широкое использование и доступные знания о его обработке, аморфный глинозём остаётся загадкой на атомном уровне. «Кристаллические материалы состоят из небольших, регулярно повторяющихся элементов», — объясняет исследователь Empa Владислав Турло из лаборатории Advanced Materials Processing в Туне.

Таким образом, их исследование вплоть до уровня отдельных атомов относительно просто — как и их моделирование на компьютере. Ведь если можно рассчитать взаимодействие атомов в одном кристаллическом элементе, то можно легко рассчитать и более крупные кристаллы, состоящие из многих элементов.

Аморфные материалы не имеют такой периодической структуры. Атомы перемешаны — их трудно исследовать и ещё труднее моделировать. «Если бы мы попытались смоделировать тонкоплёночное покрытие из аморфного глинозёма, выращенное с нуля на атомном уровне, расчёты заняли бы больше времени, чем возраст Вселенной», — говорит Турло.

Однако точные симуляции — ключ к эффективным исследованиям материалов. Они помогают учёным понимать материалы и оптимизировать их свойства.

Эксперименты встречаются с симуляциями

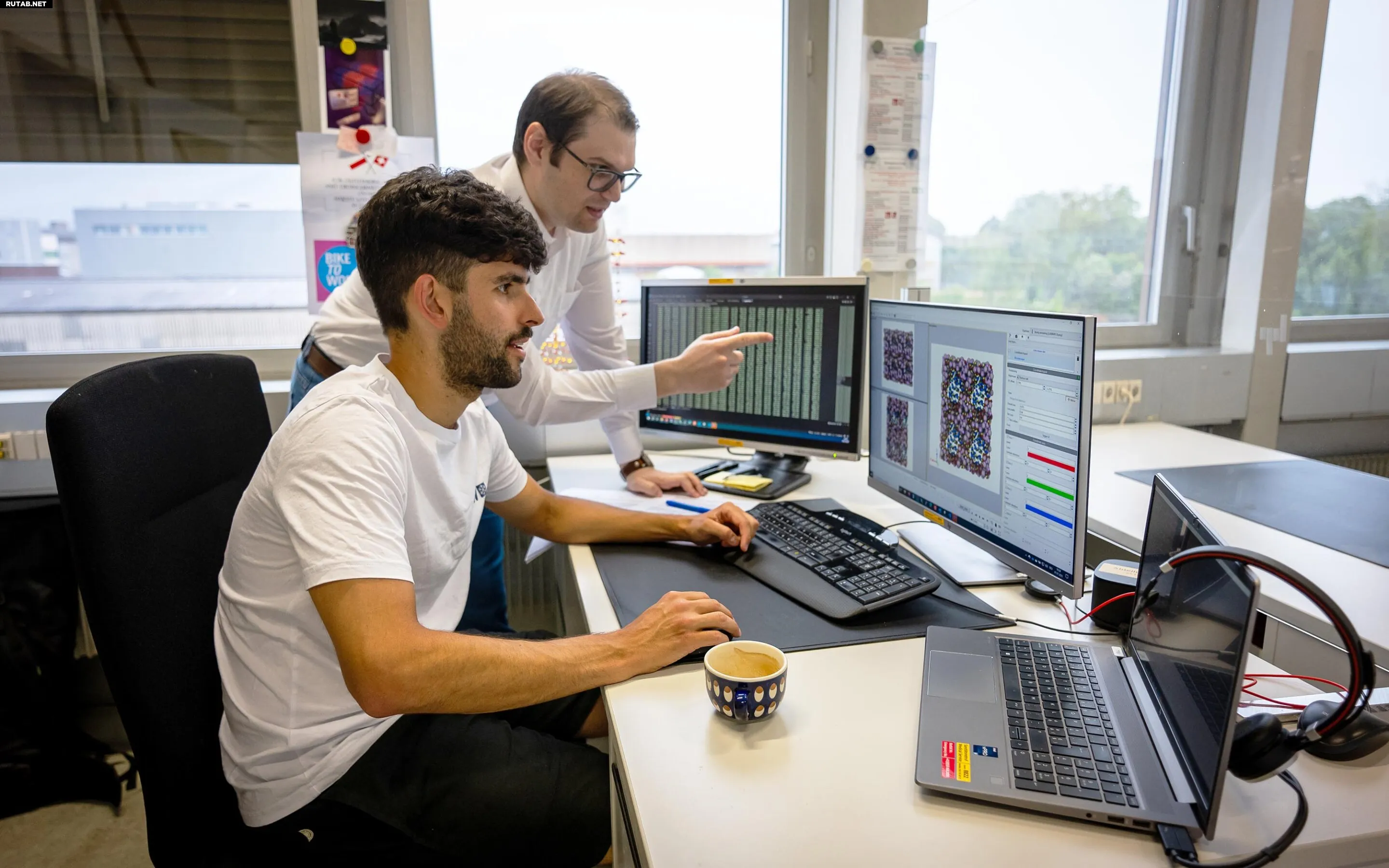

Исследователям Empa под руководством Турло впервые удалось быстро, точно и эффективно смоделировать аморфный глинозём. Их модель, сочетающая экспериментальные данные, высокопроизводительные расчёты и машинное обучение, предоставляет информацию об атомном расположении в аморфных слоях Al2O3 и является первой в своём роде. Результаты опубликованы в журнале npj Computational Materials.

Исследователи Empa под руководством Симона Граматте (на переднем плане) и Владислава Турло впервые смоделировали аморфный оксид алюминия с включениями водорода с атомарной точностью. Автор: Empa

Одно из главных преимуществ модели — учёт не только атомов алюминия и кислорода в глинозёме, но и включённых атомов водорода. «Аморфный глинозём содержит различное количество водорода в зависимости от метода производства», — объясняет соавтор Иво Утке. Водород, самый маленький элемент в периодической таблице, особенно сложно измерить и смоделировать.

Благодаря инновационному методу спектроскопии HAXPES, доступному в Швейцарии только в Empa, исследователи смогли охарактеризовать химическое состояние алюминия в различных тонких плёнках и включить его в симуляции, впервые раскрыв распределение водорода в глинозёме.

«Мы смогли показать, что выше определённого содержания водород связывается с атомами кислорода в материале, влияя на химические состояния других элементов», — говорит соавтор Клаудия Канчельери. Это меняет свойства материала: оксид алюминия становится «более рыхлым», то есть менее плотным.

Потенциальный прорыв для зелёного водорода

Понимание атомной структуры открывает путь к новым применениям аморфного оксида алюминия. Турло видит наибольший потенциал в производстве зелёного водорода. Зелёный водород получают путём расщепления воды с использованием возобновляемых источников энергии или даже прямого солнечного света. Для разделения водорода и кислорода, которые также образуются при расщеплении воды, требуются эффективные фильтрующие материалы, пропускающие только один из газов.

«Аморфный глинозём — один из самых перспективных материалов для таких водородных мембран», — говорит Турло. «Благодаря нашей модели мы можем гораздо лучше понять, как содержание водорода в материале способствует диффузии газообразного водорода по сравнению с другими более крупными молекулами».

В будущем исследователи планируют использовать модель для разработки более совершенных мембран из глинозёма.

«Понимание наших материалов на атомном уровне позволяет нам гораздо более целенаправленно оптимизировать их свойства — будь то механика, оптика или проницаемость», — говорит материаловед Утке. Модель может привести к улучшениям во всех областях применения аморфного глинозёма — а со временем её можно будет применить и к другим аморфным материалам.

«Мы показали, что можно точно моделировать аморфные материалы», — подводит итог Турло. И благодаря машинному обучению процесс теперь занимает около дня — вместо миллиардов лет.

Дополнительная информация: Simon Gramatte et al, Unveiling hydrogen chemical states in supersaturated amorphous alumina via machine learning-driven atomistic modeling, npj Computational Materials (2025). DOI: 10.1038/s41524-025-01676-5

Источник: Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology

0 комментариев