Как восковые кристаллы редкого саговника создают синий цвет без пигмента

E. horridus (в центре) в теплице при естественном освещении, его листья выглядят более голубоватыми по сравнению с соседним саговником Dioon edule (слева). Автор: Такаси Нобусава/Университет Хиросимы

Исчезающий южноафриканский саговник Encephalartos horridus может напоминать реликт юрского периода, но сам вид появился гораздо позже исчезновения динозавров. Тем не менее, он сохранил биохимическое наследие своих далёких предков — растений, которые когда-то процветали рядом с юрской фауной. Команда исследователей из Университета Хиросимы обнаружила, что колючие серебристо-синие листья этого растения обязаны своим цветом не пигменту, а оптическому эффекту, создаваемому восковым покрытием на основе липидного соединения, которое, возможно, появилось ещё на заре эволюции наземных растений.

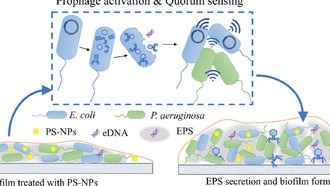

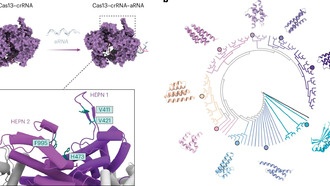

В исследовании, опубликованном в Journal of Experimental Botany, учёные выяснили, что эпикутикулярный воск на листьях E. horridus образует трубчатые кристаллы, отражающие свет в диапазоне от ультрафиолета (УФ) до синего, что придаёт растению голубоватый оттенок.

Ключевое соединение воска — нонакозан-10-ол — встречается у самых разных растений, включая голосеменные (гинкго, хвойные и саговники), а также у некоторых мхов. Это говорит о том, что способность его синтезировать возникла ещё на ранних этапах эволюции наземных растений.

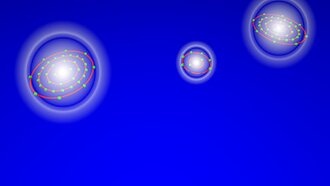

Однако лишь немногие виды могут организовывать его в специализированные восковые структуры, создающие структурную окраску — яркие оттенки, возникающие не за счёт пигментов, а благодаря микроскопическим структурам, рассеивающим свет. Это тот же оптический эффект, что делает крылья бабочек морфо переливающимися, а оперение голубых соек — ярко-синим, хотя в них нет синего пигмента.

Однако команда обнаружила, что уникальный цвет E. horridus зависит не только от воска, но и от его взаимодействия с тёмно-зелёной, богатой хлорофиллом тканью под ним.

«Синий цвет листьев Encephalartos horridus обусловлен не пигментами, а хитрым природным трюком. Крошечные восковые кристаллы на поверхности создают так называемую „структурную окраску“», — объяснил ведущий автор исследования Такаси Нобусава, доцент Высшей школы комплексных наук о жизни Университета Хиросимы.

«Поверхность листа покрыта ультратонкими восковыми кристаллами шириной около одной десятитысячной миллиметра. Если снять верхний слой, синий цвет исчезает. Но если положить его обратно на тёмную поверхность, синий возвращается, как по волшебству».

Род саговников Encephalartos появился около девяти миллионов лет назад. Автор: Такаси Нобусава/Университет Хиросимы

Защита от УФ и приманка для опылителей?

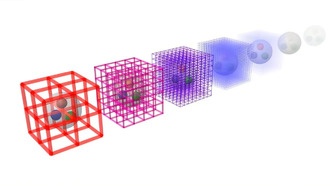

Чтобы понять, почему листья E. horridus кажутся голубоватыми, исследователи провели моделирование методом Монте-Карло, чтобы изучить, как свет взаимодействует с восковыми кристаллами диаметром около 0,1 микрометра — в тысячи раз меньше, чем песчинка.

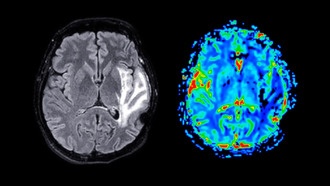

Моделирование показало, что когда восковой слой лежит на тёмном фоне, он минимизирует нежелательное отражение, усиливая синий оттенок. Но если между воском и тканью есть воздушный зазор, отражательная способность увеличивается, придавая сероватый оттенок. Замена воздуха водой восстанавливает исходный цвет, позволяя большему количеству света достигать богатых хлорофиллом клеток под воском.

Хотя гидрофобные свойства нонакозан-10-ола хорошо изучены, его связь с эффективным отражением УФ-лучей остаётся менее понятной. Защита от ультрафиолета важна для выживания в пустынных условиях, где излучение может повредить клетки растений. Однако учёные подозревают, что дело не только в этом.

Голубоватый оттенок может также служить визуальным сигналом для насекомых-опылителей, как неоновая вывеска, указывающая на репродуктивные органы растения. Насекомые видят ультрафиолетовый свет, невидимый для человека, а многие из них также особенно чувствительны к синему спектру.

Затерянный во времени

Хотя известно, что E. horridus накапливает вторичный спирт нонакозан-10-ол в своём эпикутикулярном воске, механизм его биосинтеза остаётся загадкой. Для сравнения, биосинтез воска хорошо изучен у Arabidopsis thaliana и других модельных растений группы покрытосеменных (цветковых), которые эволюционировали гораздо позже. У Arabidopsis нонакозан-10-ол не обнаруживается; вместо него вторичными спиртами являются нонакозан-14-ол и нонакозан-15-ол, синтезируемые по известному пути.

Голубоватые листья исчезающего саговника E. horridus. Автор: Такаси Нобусава/Университет Хиросимы

Чтобы выяснить, как E. horridus производит своё уникальное восковое соединение, команда сосредоточилась на ферментах KCS (кетоацил-КоА-синтазах), которые, по их предположению, отвечают за биосинтез нонакозан-10-ола. Однако введение этих ферментов в модельное растение не привело к образованию соединения — это говорит о том, что задействованы дополнительные, пока неизвестные пути.

«Почему листья Encephalartos horridus, исчезающего южноафриканского саговника, кажутся ярко-синими, хотя в них нет синих пигментов? Сам вопрос научно увлекателен — он раскрывает природную оптическую стратегию, гораздо более изощрённую, чем можно было ожидать от растений. Понимание этого механизма не только углубляет наши знания о приспособлении растений к экстремальным условиям, но и может вдохновить на создание технологий, основанных на природных решениях», — сказал Нобусава.

«Следующий шаг — выяснить, как растение производит особое восковое соединение, нонакозан-10-ол, и обнаружить гены и ферменты, стоящие за этим. В долгосрочной перспективе цель — понять, как возникла эта адаптация, и использовать эти знания для разработки новых материалов, вдохновлённых природой».

В состав исследовательской группы также вошли Макото Кусаба из Университета Хиросимы, Такаси Окамото из Технологического института Кюсю и Митихару Накано из Университета Коти.

Дополнительная информация: Takashi Nobusawa et al, Structural coloration and epicuticular wax properties of the distinctive glaucous leaves of Encephalartos horridus, Journal of Experimental Botany (2025). DOI: 10.1093/jxb/eraf115

Источник: Университет Хиросимы

0 комментариев