Глобальные изменения в химическом составе океана бросают вызов классической модели Редфилда

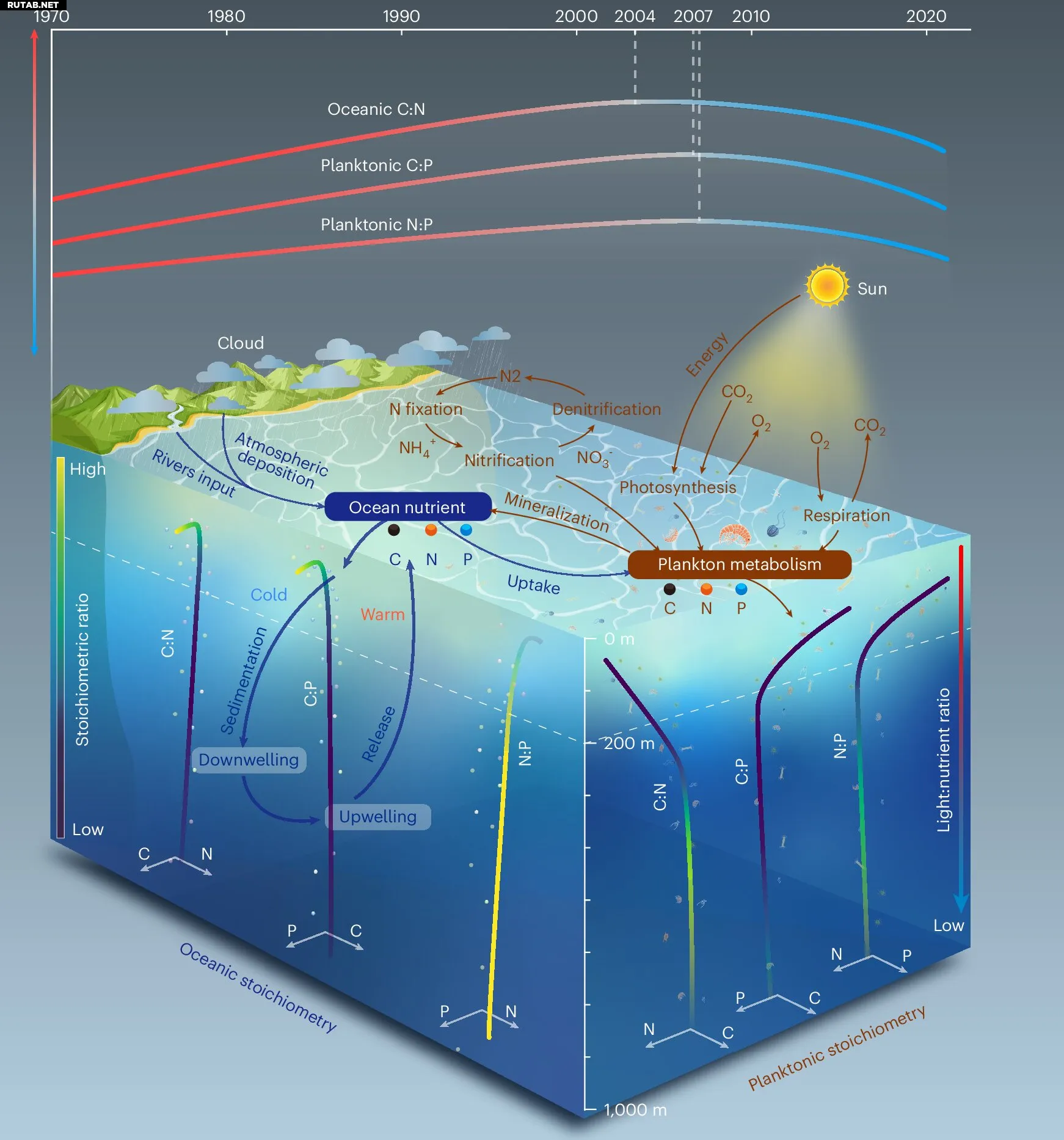

Концептуальная диаграмма, иллюстрирующая пространственно-временные вариации морской экологической стехиометрии углерода (C), азота (N) и фосфора (P). Автор: Nature Geoscience (2025). DOI: 10.1038/s41561-025-01735-y

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показало, что химический состав мирового океана претерпевает значительные изменения. Ключевые соотношения питательных веществ, критически важных для морской жизни, за последние десятилетия отклоняются от давно принятой модели «Соотношения Редфилда».

Используя крупнейший на сегодняшний день глобальный набор данных по океанической стехиометрии — более 56 000 проб органических частиц и почти 389 000 измерений растворённых питательных веществ, собранных с поверхности до глубины 1000 метров в период с 1971 по 2020 год — исследователи обнаружили систематические отклонения в молярных соотношениях углерода (C), азота (N) и фосфора (P), трёх ключевых элементов для морских экосистем.

Соотношение Редфилда, предложенное в середине XX века, предполагает фиксированный баланс 106C:16N:1P в морской органике и долгое время считалось основой для понимания циклов питательных веществ, продуктивности планктона и углеродного потока в океане. Однако новое исследование, проведённое учёными из Института земной среды Китайской академии наук совместно с коллегами из Центрального китайского педагогического университета, Национального исследовательского совета Испании, Йельского, Принстонского и Университета Южной Калифорнии, показывает, что этот баланс меняется.

За последние 50 лет соотношения C:N:P как в органической, так и в растворённой форме постепенно изменились, демонстрируя чёткие пространственные и временные закономерности. Глобально у фитопланктона увеличились соотношения C:P и N:P, что указывает на растущий дефицит фосфора в морских экосистемах. При этом поверхностные воды демонстрируют увеличение содержания углерода, что отражается в более высоких соотношениях C:N и C:P.

Особенно важно, что исследователи выявили переломный момент около 2007 года: после этого ранее растущие соотношения C:N и N:P у фитопланктона начали постепенно снижаться. Учёные связывают этот сдвиг с увеличением антропогенных поступлений фосфора — из сельского хозяйства, сточных вод и промышленных стоков — что изменило динамику питательных веществ в некоторых регионах.

Команда также обнаружила чёткие глубинные закономерности. С увеличением глубины океана растворённые соотношения C:N и C:P снижаются, а N:P — растут. Вероятно, это связано с преимущественной потерей углерода при погружении и разложении органики, тогда как азот и фосфор остаются в растворённых неорганических формах. Изменения в микробных сообществах — от поверхностного фитопланктона до более глубоководных гетеротрофных бактерий — также играют свою роль.

Несмотря на общие изменения, соотношение C:N у фитопланктона остаётся удивительно стабильным на протяжении 50 лет. Исследователи объясняют это «стехиометрическим гомеостазом» — биологическим механизмом, при котором планктон регулирует поглощение питательных веществ и клеточный состав, чтобы компенсировать изменения окружающей среды. Эта стабильность подчёркивает адаптивность морских организмов, даже когда изменения вызваны как физиологическими реакциями, так и перестройкой сообществ.

Полученные результаты ставят под сомнение давнее предположение о фиксированных соотношениях C:N:P в океане. Исследователи утверждают, что модели земной системы и климата должны учитывать динамические, переменные стехиометрические структуры вместо статичных соотношений. Они предупреждают, что игнорирование таких изменений может исказить оценки поглощения углерода океаном, дефицита питательных веществ и климатических обратных связей.

Дополнительная информация: Ji Liu et al, Global-scale shifts in marine ecological stoichiometry over the past 50 years, Nature Geoscience (2025). DOI: 10.1038/s41561-025-01735-y

Источник: Chinese Academy of Sciences

0 комментариев