Как летучие мыши научились летать: генетические секреты эволюции крыльев

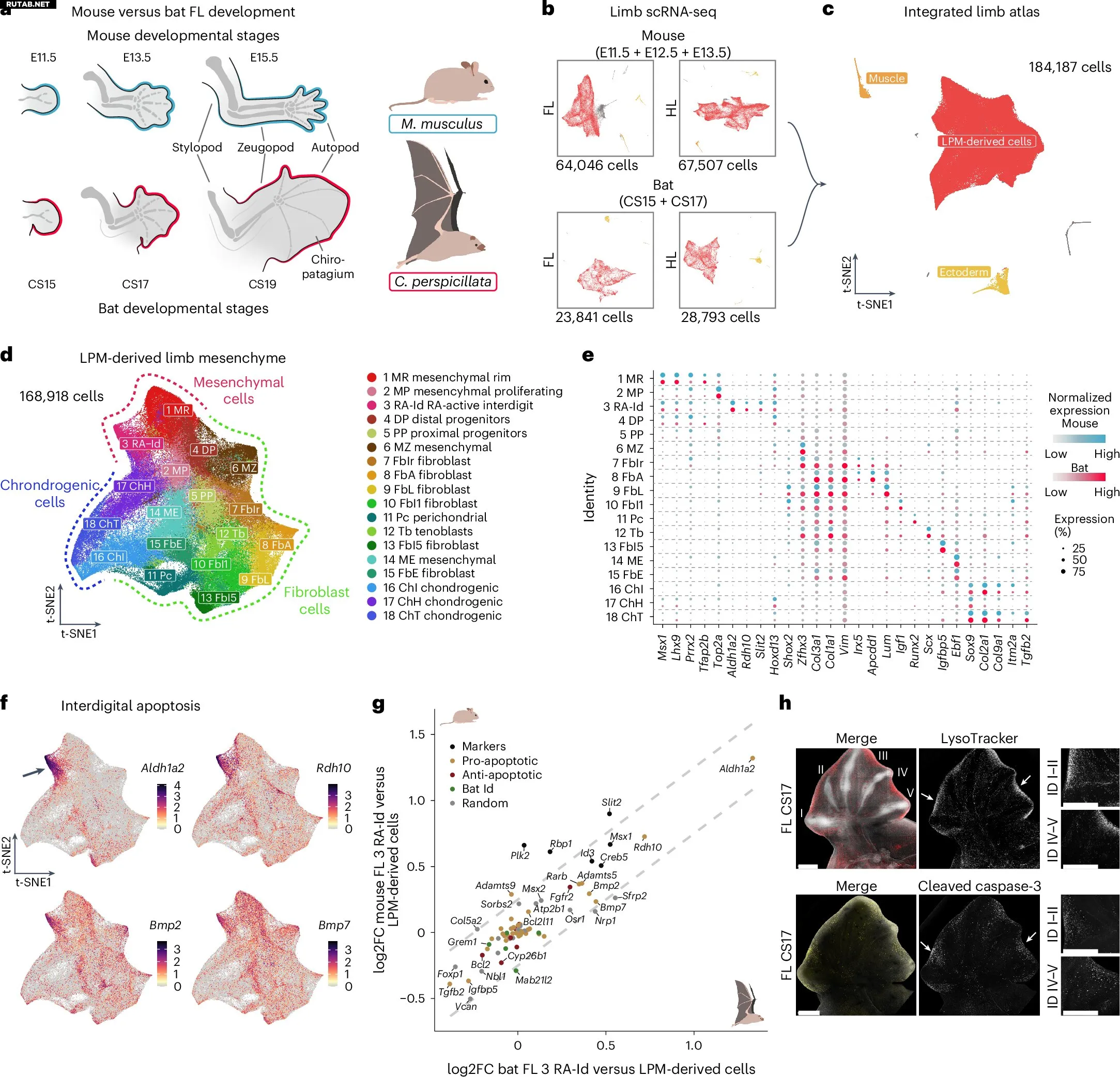

Сохранение клеточных состояний и межпальцевого апоптоза в конечностях мыши и летучей мыши. Источник: Nature Ecology & Evolution (2025). DOI: 10.1038/s41559-025-02780-x

Мечта о полёте всегда будоражила человечество. В эволюционной истории способность летать независимо возникала всего три раза: у птиц, птерозавров и — уникально среди млекопитающих — у летучих мышей.

Крылья летучих мышей структурно похожи на человеческие руки: они содержат кости, кровеносные сосуды, нервы и сухожилия. Ключевое отличие — эластичная кожная перепонка (хиропатагиум), которая натянута между удлинёнными пальцами II–V. Дополнительные перепонки (плегиопатагиум и уропатагиум) соединяют передние и задние конечности, а также ноги.

В отличие от птичьих или насекомых, крылья летучих мышей могут двигаться подобно руке, что делает их исключительно манёвренными. Эволюционно это адаптация оказалась крайне успешной: отряд рукокрылых (Chiroptera) с 1400 видами — второе по разнообразию семейство млекопитающих после грызунов. Они обитают повсеместно, кроме полярных регионов и экстремальных пустынь.

Как возникают такие сложные способности, как полёт, и как они кодируются в геноме — центральный вопрос биологии со времён Дарвина. Крыло летучей мыши, как экстремальный пример эволюционной инновации, стало уникальной моделью для изучения молекулярных основ морфологических преобразований.

«Мы выбрали летучих мышей, потому что они — прекрасный пример фенотипической адаптации. Конечности идеально подходят для изучения того, как эволюция создаёт разные формы и функции», — поясняет профессор Штефан Мундлос, ведущий автор исследования.

В новой работе, опубликованной в Nature Ecology & Evolution, учёные сравнили развитие конечностей у эмбрионов мыши и летучей мыши, используя методы полногеномного и одноклеточного транскриптомного анализа (scRNA-seq). Исследование проводилось совместно лабораториями Мундлоса (Институт молекулярной генетики Макса Планка, Берлин), Дарио Г. Лупианьеса (Центр Макса Дельбрюка, Берлин) и Франсиски М. Реаль (Институт молекулярной генетики Макса Планка).

Ключевое открытие: клеточные типы и генетические программы формирования крыльев оказались консервативными у разных видов. Разница — в времени и месте активации генов. У летучих мышей те же гены, что у других видов работают на ранних стадиях развития конечностей, реактивируются позже и в дистальных областях.

«Клетки в проксимальной части конечности по идентичности схожи с теми, что позже формируют крыло. Это отражает принцип работы эволюции», — отмечает первый автор исследования Кристиан Ферегрино.

Исследование раскрывает, как природа «перепрофилирует» существующие генетические механизмы для создания радикально новых функций — без изобретения принципиально новых клеточных программ.

Подробнее: Magdalena Schindler et al., Nature Ecology & Evolution (2025). DOI: 10.1038/s41559-025-02780-x

0 комментариев