Ученые раскрыли тайну загадочных образований на поверхности Венеры

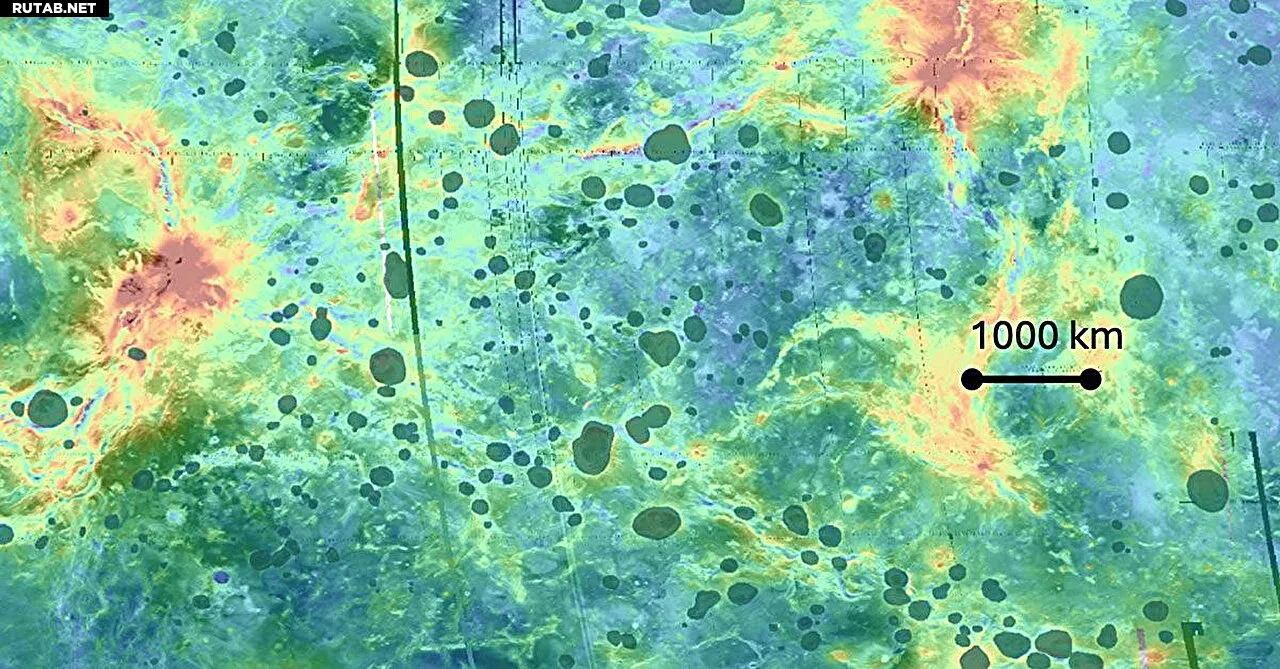

Короны, отмеченные темно-зеленым, усеивают поверхность Венеры среди более крупных и высоких поднятий, отмеченных оранжевым. Автор: Venus Quickmaps

Исследовательская группа под руководством геофизиков из Океанографического института Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего предложила объяснение особенностей, которые характеризуют поверхность самой горячей планеты Солнечной системы.

Поверхность Венеры усеяна круглыми, похожими на короны образованиями, известными как короны. Эти более или менее круглые структуры могут выглядеть как террасированные холмы, поднятые тепловой энергией, или как осевшие суфле, опустившиеся, когда поддерживающие материалы под ними остывают и сжимаются.

В некоторых областях короны в десять раз больше других. В исследовании, опубликованном сегодня в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, команда представляет доказательства сил, формирующих эти формы рельефа.

«На Венере существует закономерность, которая нам что-то говорит, — сказала ведущий автор Мадлен Керр, кандидат наук в Институте Скриппса. — Мы думаем, что нашли ключ к разгадке происхождения этих корон».

Эта работа помогает ученым понять «близнеца» Земли в Солнечной системе. Венера — ближайшая к Земле планета-соседка и примерно такого же размера. Поскольку ее атмосфера плотно насыщена парниковыми газами, она даже горячее Меркурия, несмотря на большее расстояние от Солнца.

Венера является более близким аналогом Земли, чем даже Марс, несмотря на международный интерес к Красной планете, побуждающий страны планировать пилотируемые миссии с возможной целью заселения ее людьми.

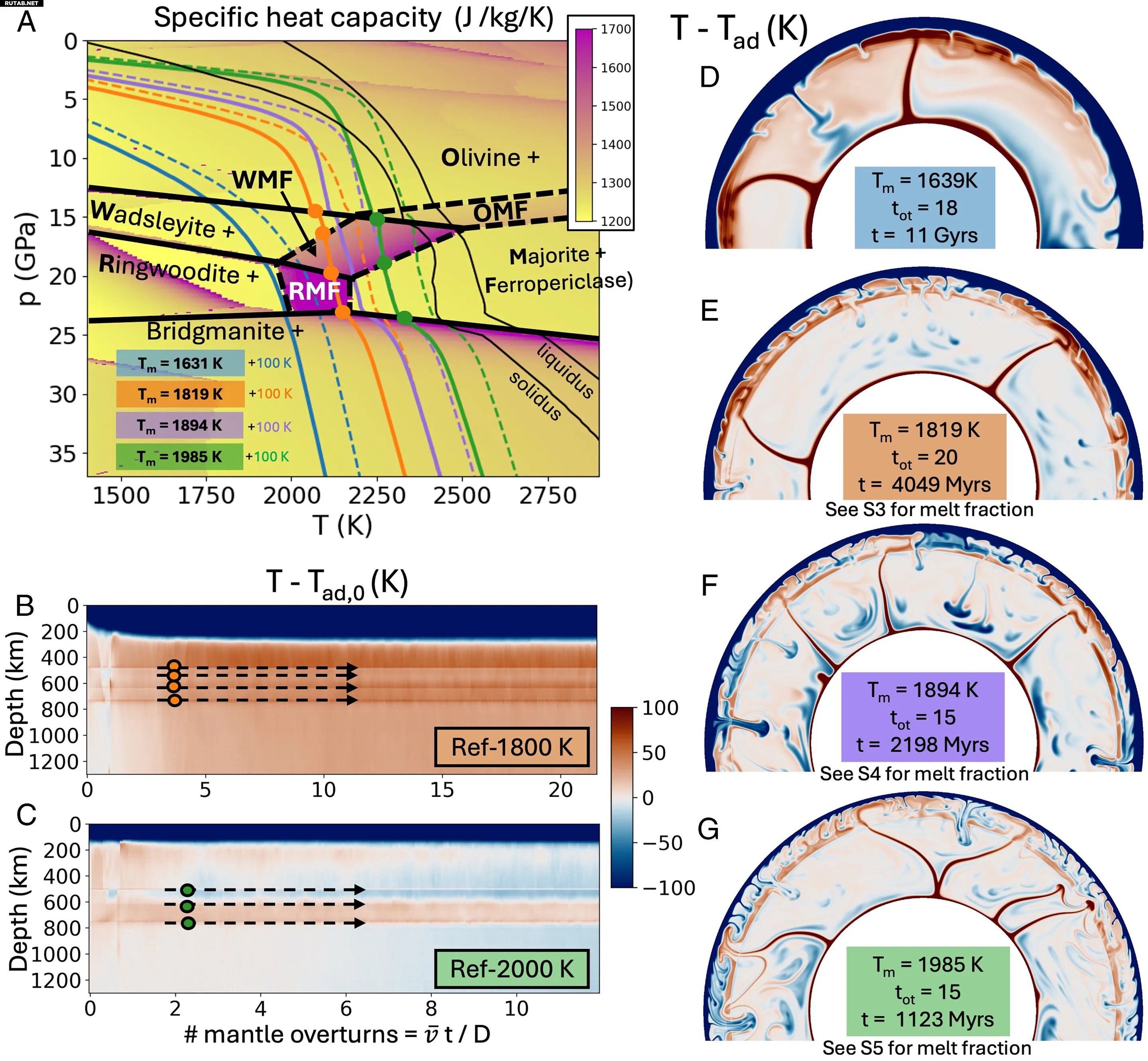

Эффекты наслоения зоны WMF с увеличением температуры мантии. Автор: Proceedings of the National Academy of Sciences (2025). DOI: 10.1073/pnas.2504491122

Керр отметила, что ценность изучения Венеры заключается в понимании того, что произошло с планетой, сделав ее непригодной для поддержания биологической жизни, в то время как на Земле она процветает.

«У нас есть такая лаборатория размером с Солнечную систему, — сказала она. — Мы имеем места в первом ряду, чтобы увидеть, почему эти планеты так отличаются».

Исследователи проследили пути выбросов магматической энергии, выталкиваемой из ядра Венеры (глубиной почти 3000 километров), как и на Земле. Планета имеет единую жесткую кору по всей поверхности, в отличие от Земли, где есть движущиеся тектонические плиты. Горячие восходящие потоки, подобные поднимающимся каплям в лавовой лампе, могут пробиваться из ядра и образовывать крупные (шириной 2000 километров) вулканические структуры.

Но многие из этих горячих каналов магмы не обладают такой большой энергией. Когда они приближаются к поверхности на глубине около 600 километров, они блокируются слоем в мантии, который образуется из-за изменения кристаллической структуры породы, создавая так называемый «эффект стеклянного потолка».

После того как часть горячей породы блокируется, даже более мелкие капли могут подниматься к поверхности из этого более мелкого слоя. Эти меньшие капли могут формировать многочисленные и более мелкие коронные структуры, разбросанные по поверхности планеты.

Геофизик из Скриппса Дэвид Стегман, научный руководитель Керр, сравнил понимание учеными того, почему поверхность Венеры выглядит именно так, с пониманием Земли до того, как теория тектоники плит дала убедительное объяснение около 50 лет назад.

«Современное состояние знаний о планете Венера аналогично эпохе до тектоники плит 1960-х годов, потому что в настоящее время нам не хватает эквивалентной объединяющей теории, способной связать то, как теплопередача из недр планеты проявляется в тектонике и магматических особенностях, наблюдаемых на поверхности Венеры, — сказал Стегман. — С этим новым объяснением особенностей поверхности Венеры мы чувствуем, что началась революция, и еще более захватывающие открытия не за горами».

Больше информации: Madeleine C. Kerr et al, The glass-ceiling convective regime and the origin and diversity of coronae on Venus, Proceedings of the National Academy of Sciences (2025). DOI: 10.1073/pnas.2504491122

Источник: University of California - San Diego

0 комментариев