Листья папоротника скрывают секреты симбиоза растений и микробов

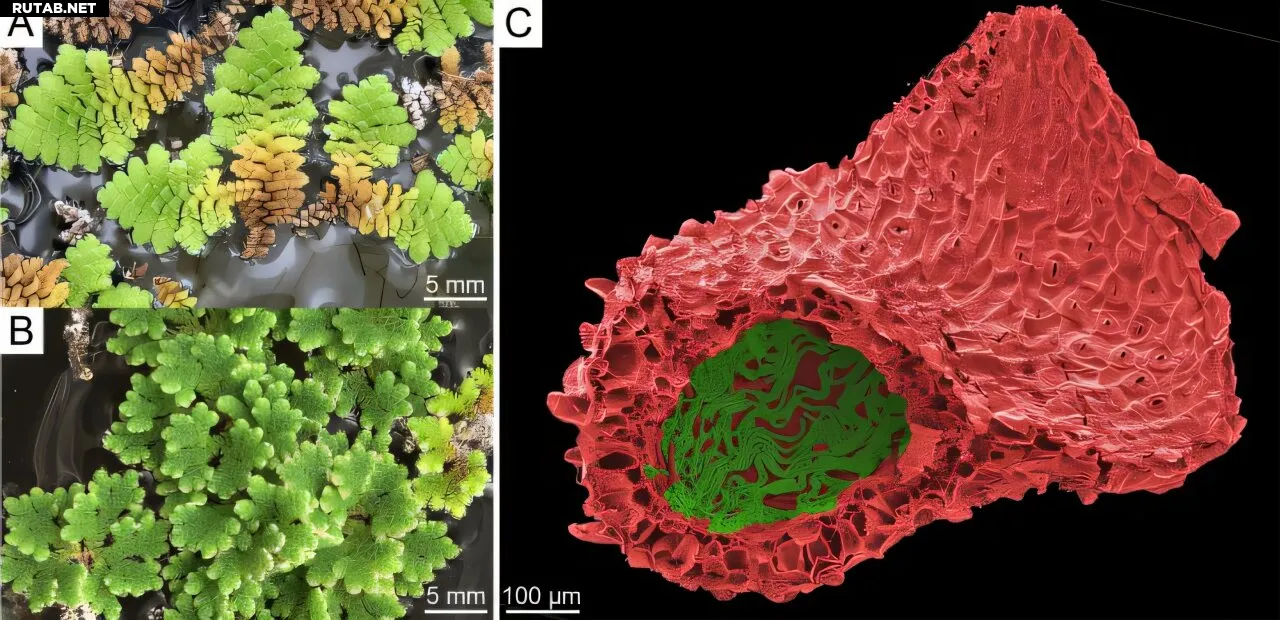

На изображениях A и B показаны замысловатые узоры на двух разных видах папоротников Azolla, а C — это сканирующая электронная микрофотография листа папоротника Azolla (красный) и бактериальных клеток T. azollae, обитающих в карманах листа (зеленый). Автор: The ISME Journal (2025). DOI: 10.1093/ismejo/wraf154

Растения и микробы часто состоят в симбиотических отношениях, полагаясь друг на друга в вопросах питания или убежища. Понимание и управление такими симбиозами — важный шаг на пути к решению глобальных проблем, таких как продовольственная безопасность, улавливание углерода и восстановление экосистем.

В новой статье, опубликованной в журнале The ISME Journal, исследователи из Окинавского института науки и технологий (OIST) подробно изучили симбиотические отношения и микробные сообщества внутри папоротников Azolla, раскрыв новые детали об этих важных растениях.

«Azolla — удивительные растения. Они растут очень быстро и встречаются почти на всех континентах. Благодаря своим микробным симбионтам они отлично фиксируют азот, поэтому их исследуют как биоудобрения и белковые добавки для корма животных. Интересно, что огромное количество спор Azolla было обнаружено в окаменелых образцах, относящихся к периоду последнего глобального похолодания 50 миллионов лет назад, когда снижение уровня CO2 помогло охладить атмосферу. Поэтому их также изучают на предмет способности улавливать углерод», — объяснил профессор Дэвид Армитаж, руководитель подразделения интегративной экологии сообществ в OIST и автор исследования.

Ученые сосредоточились на микробных сообществах внутри «карманов» листьев Azolla — крошечных полостей, в которых обитают симбиотические бактерии. Какие бактерии присутствуют в разных видах Azolla? Какие симбиотические отношения существуют? Как симбиотические бактерии эволюционировали по сравнению со своими свободноживущими сородичами? Ответы на эти вопросы помогут не только глубже понять эти уникальные растения, но и открыть новые направления исследований для микробных экологов и молекулярных инженеров.

Отделение симбионтов от микробных кочевников

Первым делом команда решила выяснить, какие именно микробы являются симбионтами в карманах листьев папоротника. Предыдущие исследования диких Azolla по всему миру выявили множество различных бактерий в этих полостях, но в данном случае ученые подтвердили, что только цианобактерии Trichormus azollae являются истинными симбионтами этих растений.

Проанализировав образцы из карманов листьев различных видов Azolla и восстановив геномы их микробных обитателей, исследователи обнаружили, что T. azollae присутствует во всех образцах, что указывает на ее исключительную роль как симбиотической бактерии.

«Хотя мы обнаружили и другие бактерии в некоторых образцах, мы считаем, что они являются временными гостями этих папоротников», — подтвердил профессор Армитаж.

Далее ученые углубились в изучение T. azollae. Цианобактерии известны своими симбиотическими связями с различными растениями и способностью производить азот. Это открывает перспективы для их использования в сельском хозяйстве, поскольку внедрение симбиотических цианобактерий может улучшить питание важных культур.

Генетические последствия симбиоза

Сравнив симбиотические цианобактерии T. azollae с их свободноживущими родственниками, исследователи выявили геномные изменения, вызванные симбиозом. Оказалось, что геном симбионта находится в крайне деградировавшем состоянии, что может объяснить его неспособность выживать вне растения-хозяина.

«Псевдогенов было больше, чем работающих генов, — сказал профессор Армитаж. — У симбиотических цианобактерий потеряно от 30 до 50% генов по сравнению со свободноживущими формами».

Причиной такой деградации может быть ослабление естественного отбора: если ген больше не выполняет критически важную функцию, мутации накапливаются, превращая его в нефункциональный псевдоген. В долгосрочной перспективе такие псевдогены могут исчезнуть, что приведет к сокращению генома.

Ученые также определили, какие группы генов эволюционируют по-разному у симбионтов и их родственников. Гены, связанные с адгезией, внутриклеточным транспортом и секрецией, оказались более активными у симбиотических бактерий, что помогает им закрепляться в карманах листьев и фиксировать азот. В то же время гены, отвечающие за защиту, стрессоустойчивость и репарацию ДНК, либо утратили свою функцию, либо исчезли, что указывает на комфортные условия жизни внутри растения.

От фундаментальных открытий к продовольственной безопасности

Исследователи надеются, что их работа поможет научному сообществу использовать геномные данные для управления симбиотическими процессами.

«Наша цель — чтобы это исследование стало руководством для ученых, как стимулировать подобные симбиозы для решения глобальных проблем, таких как продовольственная безопасность, путем создания азотфиксирующих культур, — заключил профессор Армитаж. — Симбиозы растений и микробов обладают огромным потенциалом, если мы поймем, как и почему они работают, и пример Azolla — один из самых ярких и тесных».

Дополнительная информация: David W Armitage et al, Adaptive pangenomic remodeling in the Azolla cyanobiont amid a transient microbiome, The ISME Journal (2025). DOI: 10.1093/ismejo/wraf154

0 комментариев