Японские учёные разработали энергоэффективный метод переработки тефлона

Пластмассы, такие как PTFE (известный как тефлон), долговечны, но их сложно перерабатывать. Традиционные методы разложения PTFE требуют экстремально высоких температур и огромных энергозатрат. Однако теперь исследователи из Японии предложили перспективный метод, повышающий энергоэффективность переработки тефлона. Автор: доктор Акира Идесаки из Национального института квантовой науки и технологий (Япония)

Такие пластики, как тефлон, известны своей долговечностью, но их переработка всегда была сложной задачей. Прорывное открытие учёных из Национального института квантовой науки и технологий (QST) может предложить новое решение.

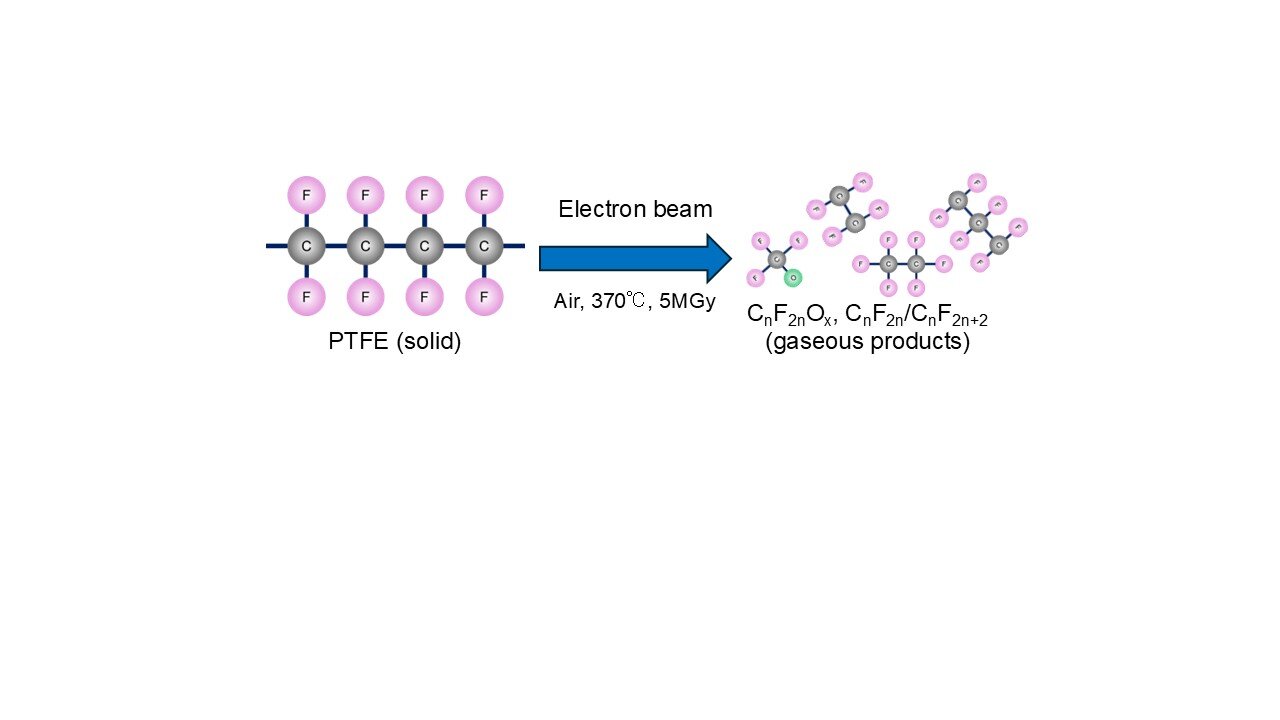

Команда под руководством старшего научного сотрудника доктора Акиры Идесаки разработала метод, использующий облучение электронным пучком (EB) для разложения политетрафторэтилена (PTFE) на газообразные продукты. Это превращает твёрдый, термостойкий фторполимер в полезные химические компоненты. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiation Physics and Chemistry.

«Применяя нагрев во время облучения, мы смогли снизить энергию, необходимую для разложения PTFE, на 50% по сравнению с традиционными методами», — заявил доктор Идесаки. «Это делает крупномасштабную переработку фторполимеров гораздо более осуществимой».

PTFE, наиболее известный под торговой маркой Teflon, широко используется в электронике, медицинских устройствах и антипригарной посуде. Его устойчивость к нагреву и химическим веществам обусловлена прочными связями углерод-фтор, которые также делают его частью семейства экологически стойких веществ, известных как PFAS (их неофициально называют «вечными химикатами»).

Традиционные методы разложения PTFE, такие как пиролиз, требуют экстремально высоких температур (600–1000 °C) и огромных энергозатрат. Команда QST показала, что нагрев PTFE до 370 °C и облучение его электронным пучком на воздухе позволяет полностью преобразовать пластик в газ.

Газы из твёрдых веществ: химия разложения

Ключом к методу является сочетание нагрева и радиации. Когда порошок PTFE облучали дозой 5 MGy при 30 °C, разлагалось только 10%. Но при 270 °C этот показатель вырос до 86%, а при 370 °C было достигнуто полное разложение.

Основными газами, выделявшимися в процессе, были окисленные фторуглероды (химические соединения, содержащие фтор и кислород) и перфторалканы (соединения фтора и углерода). Исследовательская группа идентифицировала их с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Эти газы можно собирать и повторно использовать в химической промышленности, что способствует более устойчивому и циклическому использованию ресурсов.

Структурные изменения и кристалличность

Исследователи также обнаружили, что нагрев PTFE во время облучения электронным пучком вызывает изменения в его внутренней структуре. Мелкие кристаллические единицы внутри материала увеличивались, что указывает на реорганизацию материала. Инфракрасный и рентгеновский анализ показал, что большая часть окисленных химикатов удалялась, а значит, PTFE эффективно разлагался на газ.

«Облучение при высокой температуре не только усиливает разложение, но и изменяет внутреннюю структуру PTFE», — отметил ведущий автор исследования доктор Хао Ю, научный сотрудник QST. «Это помогает объяснить, почему процесс становится более энергоэффективным с повышением температуры».

Перспективы промышленного применения

На основе полученных данных исследователи подсчитали, что новый метод может сократить энергозатраты на переработку PTFE примерно на 50% по сравнению с традиционным пиролизом (2,8–4 МВт·ч на тонну). Такая эффективность может сделать технологию коммерчески привлекательной для отраслей, производящих отходы PTFE.

«Мы надеемся, что эта технология внесёт вклад в более безопасную, чистую и экономически выгодную переработку высокопроизводительных пластиков», — сказал соавтор исследования доктор Ясунари Макэя, руководивший проектом.

Дополнительная информация: Hao Yu et al, Effects of temperature on the decomposition of PTFE induced by electron beam irradiation, Radiation Physics and Chemistry (2025). DOI: 10.1016/j.radphyschem.2025.113029

Источник: National Institutes for Quantum Science and Technology

0 комментариев