Глубоководные течения формируют микробные сообщества в Южном Тихом океане

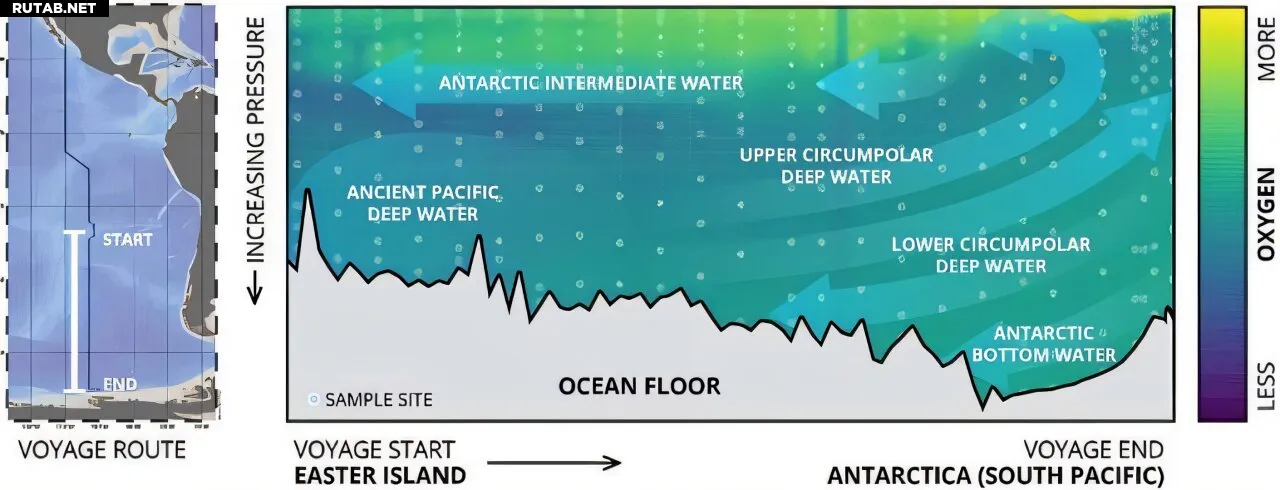

Экспедиция по сбору проб воды началась на острове Пасхи и завершилась вблизи Антарктиды в Южном Тихом океане. Пробы брались на различных глубинах, чтобы получить полную картину микробной жизни в каждом месте, и пролили новый свет на то, как эти популяции распределены по слоям, каждый из которых использует стратегии выживания для своей конкретной среды. Автор: Бетани Колоди.

Новаторское исследование, опубликованное в журнале Science, раскрыло, как глубоководные течения — известные как глобальная опрокидывающая циркуляция — играют ключевую роль в формировании разнообразия и функций микробной жизни в Южном Тихом океане.

Эта работа, проведённая учёными из Института Дж. Крейга Вентера (JCVI), Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего и Калифорнийского университета в Беркли, представляет наиболее детальную на сегодня генетическую карту того, как микробные сообщества структурируются физическим движением океанских вод.

Ветры и штормы достигают лишь глубины около 500 метров (1640 футов), что составляет примерно восьмую часть от общей глубины океана в 4000 метров (13125 футов), — пояснила ведущий автор исследования Бетани Колоди, выпускница Океанографического института Скриппса, ныне постдокторант в Калифорнийском университете. Ниже 500 метров течения формируются за счёт разницы температур и солёности воды, что влияет на её плотность, создавая глобальную опрокидывающую циркуляцию. Эта циркуляция действует как конвейер, перенося воду — и содержащиеся в ней микроорганизмы — на огромные расстояния и глубины.

«До сих пор было неясно, служат ли эти водные массы также отдельными микробными экосистемами, — сказала Колоди. — Теперь мы можем ответить на этот вопрос твёрдым „да“».

Исследовательская группа собрала более 300 проб воды вдоль трансекты от острова Пасхи в Южном Тихом океане до Антарктиды, охватывая всю глубину океана. Используя передовые метагеномные и метабаркодинговые технологии, они восстановили геномы более чем 300 микроорганизмов и идентифицировали десятки тысяч дополнительных микробных видов с помощью метода молекулярного фингерпринтинга, анализирующего высококонсервативные гены — 16S рРНК для прокариот (включая бактерии и археи) и 18S рРНК для эукариот.

Результаты выявили поразительную закономерность: микробное разнообразие резко возрастает примерно на 300 метрах (1000 футов) ниже поверхности океана в зоне, которую они назвали «прокариотический филоклин». Этот слой, аналогичный пикноклину (зоне быстрого изменения плотности), отмечает переход от бедных видами поверхностных вод к богатым микробным сообществам глубокого океана.

Исследование, опубликованное 10 июля, выявило шесть различных «когорт» микробов, три из которых соответствуют глубинам, а остальные три связаны с основными водными массами: Антарктической придонной водой, Верхней циркумполярной глубинной водой и древней Тихоокеанской глубинной водой. Каждая когорта содержит уникальные виды микроорганизмов и функциональные гены, сформированные температурой, давлением, уровнем питательных веществ и возрастом воды.

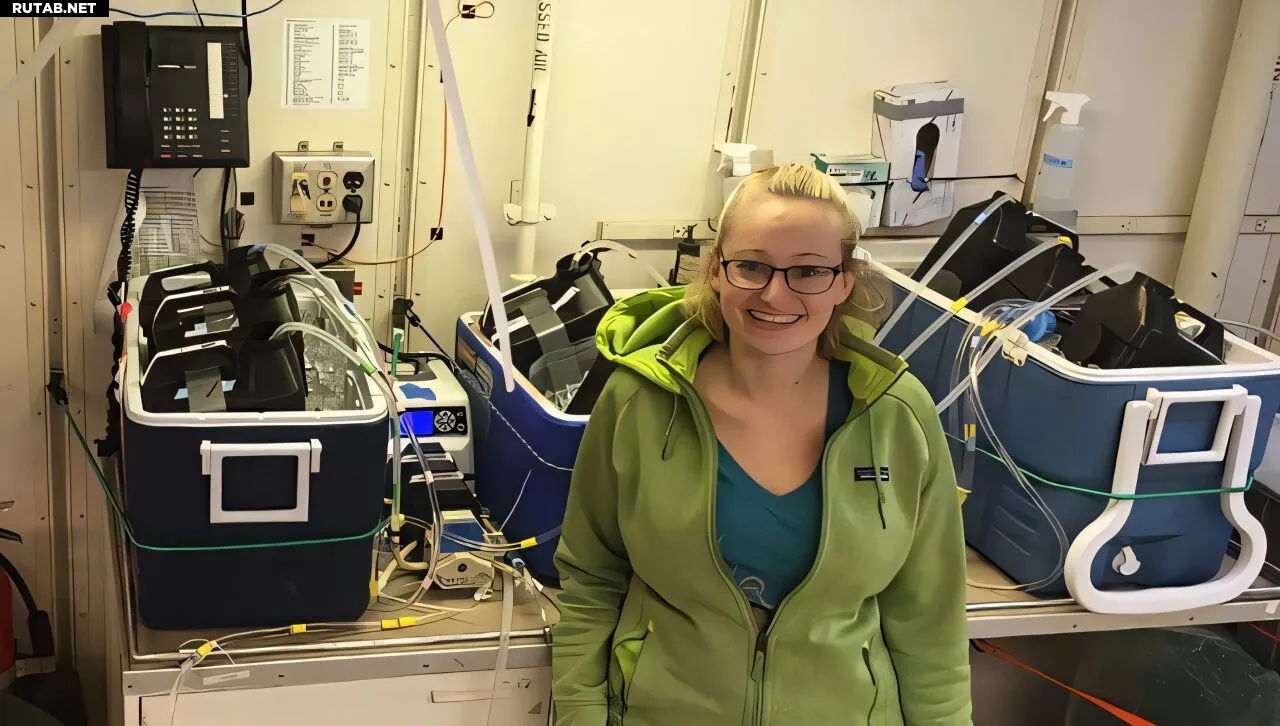

Бетани Колоди готовит пробы воды на борту судна NOAAS Ronald H. Brown во время экспедиции P18 GO-SHIP от острова Пасхи до Антарктиды в Южном Тихом океане в 2017 году. Автор: Бетани Колоди.

Например, когорта Антарктической придонной воды включает микробов, адаптированных к холодным высоко-давленным условиям, с генами, помогающими поддерживать текучесть мембран и сопротивляться окислительному стрессу. В то же время когорта древней воды — обнаруженная в медленно циркулирующей воде, не видевшей поверхности более 1000 лет — содержит микробов с генами, позволяющими жить в условиях низкого содержания кислорода и разлагать сложные низкоэнергетические углеродные соединения.

Помимо таксономии, исследователи также составили карту функционального потенциала микробных сообществ. Они выделили десять «функциональных зон» на основе наличия ключевых метаболических генов. Эти зоны соответствуют океанографическим особенностям, таким как зоны апвеллинга, градиенты питательных веществ и зоны с минимальным содержанием кислорода.

Поверхностные зоны были богаты генами, отвечающими за улавливание света, усвоение железа и фотозащиту — черты, необходимые для жизни в освещённой солнцем верхней части океана. Глубинные зоны содержали гены для расщепления сложных органических молекул, выживания при низком содержании кислорода и устойчивости к экологическому стрессу.

Микроорганизмы являются двигателями углеродного цикла океана. Они преобразуют углекислый газ в органические соединения (фиксация углерода), перерабатывают питательные вещества и способствуют улавливанию углерода в глубинах океана (секвестрация углерода). Понимание того, как их сообщества структурируются океанской циркуляцией, крайне важно для прогнозирования того, как изменение климата может повлиять на эти процессы.

«Исследование даёт базовые представления о том, как организованы микробные экосистемы в современных океанских условиях, — сказал Эндрю Аллен, старший автор исследования и микробный океанограф из JCVI и Океанографического института Скриппса. — Поскольку изменение климата влияет на глобальную опрокидывающую циркуляцию, распределение и функции этих микробных сообществ могут измениться с непредсказуемыми последствиями для глобального углеродного цикла».

Сопоставляя геномные данные с физическими и химическими измерениями, учёные могут создать глобальный атлас океанской жизни с разрешением по видам — что крайне важно для понимания и защиты крупнейшей экосистемы планеты.

«Это исследование напоминает нам, что жизнь в океанских экосистемах частично управляется фундаментальными закономерностями и процессами, которые нам неизвестны, — отметил Аллен. — Их увидеть и понять можно только при более чувствительном, тщательном и всестороннем изучении».

Авторы призывают включить молекулярный анализ в программы глобального мониторинга океана, такие как GO-SHIP.

Больше информации: Bethany C. Kolody et al, Overturning circulation structures the microbial functional seascape of the South Pacific, Science (2025). DOI: 10.1126/science.adv6903

Источник: University of California - San Diego

0 комментариев